南宁综合试验站

缪雨露 韦荣福 张劲 田萱 蓝钊妃 吴代东 周思泓 成果

摘 要:本文采用紫外-可见分光光度法(UV-Vis)对广西腺枝毛葡萄‘桂黑珍珠6号’、 ‘野酿2号’以及欧亚种‘赤霞珠’葡萄成熟阶段果实花色苷含量进行分析,且研究了不同温度和pH对3个葡萄品种花色苷稳定性的影响。结果表明,腺枝毛葡萄品种在成熟后期总花色苷含量显著高于欧亚种葡萄,且温度和pH对不同品种葡萄花色苷的稳定性具有显著影响。温度≤45 ℃和pH≤3.0时,花色苷呈红色且稳定性较强。随着温度升高和pH增大,花色苷降解速率显著加快。原浓度条件下,腺枝毛葡萄花色苷在高温下的稳定性显著高于‘赤霞珠’,其中‘桂黑珍珠6号’热稳定性最佳;同一浓度条件下,‘赤霞珠’花色苷的热稳定性与pH稳定性则显著高于腺枝毛葡萄品种。综上所述,不同品种葡萄花色苷的稳定性强弱与其浓度和组分有关;腺枝毛葡萄果实因花色苷总量高表现出热稳定性强于欧亚种‘赤霞珠’,且酸性条件更有利于其保存;同一浓度条件,腺枝毛葡萄花色苷稳定性低于欧亚种可能与前者稳定型花色苷比例偏低有关。本研究为后续深入探究东亚种野生资源花色苷代谢调控机理奠定基础。

关键词: 腺枝毛葡萄;花色苷;稳定性;广西

花色苷是典型的类黄酮化合物,属于水溶性天然色素,呈蓝色、紫色或红色,广泛存在于水果和蔬菜中,如葡萄、蓝莓、桃和卷心菜。花色苷是花色素的糖苷类化合物,其苷元是2-苯基苯并吡咯盐的多羟基或多甲氧基衍生物,具有C6-C3-C6的基本骨架,两个苯环通过一个线性三碳链连接。花色素通常在C3′和C5′位点通过糖苷键与一种或多种葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖等连接,这种糖基化修饰形成了超过700种花色苷类化合物,但只有6种在自然界中被大量发现,分别为天竺葵素(Pelargonidin) 、花青素(Cyanidin)、花翠素(Delphinidin)、甲基花青素(Peonidin)、甲基花翠素(Petunidin)和二甲花翠素(Malvidin),并占迄今为止鉴定所有花色苷的90%左右。

广西是葡萄属植物东亚种群的发源地之一。第三次全国农作物种质资源调查结果表明,广西境内广泛分布着桑叶葡萄、腺枝毛葡萄和刺葡萄等。东亚种和欧亚种葡萄在花色苷组成上存在显著差异,主要体现在化学结构、稳定性和呈色特性等方面。东亚种葡萄花色苷组成以花青素和花翠素等非甲基化苷元为主,B环上羟基较多而甲氧基较少。从分布比例来看,东亚种葡萄中双糖苷型花色苷含量较高,而欧亚种则以单糖苷型为主。此外,两类葡萄的花色苷在抗氧化活性上也存在差异,东亚种葡萄的花色苷由于含有更多的游离酚羟基,通常表现出更强的自由基清除能力。上述这些结构功能差异决定了两类葡萄在酿酒、食品加工等应用中的不同表现。

腺枝毛葡萄是中国特有的野生葡萄种质资源,主要分布于广西、湖南等地区,在分类上属于东亚种群毛葡萄组。‘桂黑珍珠6号’是广西壮族自治区农业科学院自主选育的优质腺枝毛葡萄品种,适应南方地区高温、高湿、多雨、寡日照等气候环境。‘野酿2号’是目前广西种植面积最大的腺枝毛葡萄品种,两性花,酿造的葡萄酒具有高酸、单宁强烈、果香浓郁等特点,风味独特。本团队前期研究结果发现,与欧亚种‘赤霞珠’等品种相比,广西腺枝毛葡萄品种富含花色素双糖苷,且以花翠素和花青素的衍生物为主。花色苷在加工过程中易受温度、pH等环境因素影响而发生降解,导致其生物活性显著降低,然而有关广西腺枝毛葡萄花色苷稳定性的研究尚未系统开展。本文研究了‘桂黑珍珠6号’、‘野酿2号’以及‘赤霞珠’三个酿酒葡萄品种在不同发育期的总花色苷含量以及花色苷稳定性,以期为酿造优质红葡萄酒奠定理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

葡萄样品采自广西壮族自治区南宁市明阳双季葡萄实验基地(22°36′34″N,108°14′33″E)。试验材料均为定植3年的‘桂黑珍珠6号’、‘野酿2号’以及‘赤霞珠’,葡萄园为黄壤土,株行距1.8 m×3.0 m,南北行向,树势中等,田间土肥水管理和病虫害防治等同常规。参照Coombe物候期划分的方法分别于2023年在果实发育的转色初期(E-L 35)、转色结束(E-L 37)、采收期(E-L 38)采集样品,每品种从3棵葡萄树中随机选取100粒葡萄果实为一个生物学重复,共3个重复。

1.2 仪器与设备

SB-5200DT超声波清洗机:宁波新芝生物科技股份有限公司;TGL-16M高速冷冻离心机:湘仪离心机仪器有限公司;UV-1900i紫外可见分光光度计:日本岛津公司;PHS-3C型pH计:上海仪电科学仪器股份有限公司;OSE-VX-01涡旋混合仪:天根生化科技(北京)有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 花色苷提取液的制备

将冷冻葡萄皮在液氮环境下磨成粉末,称取0.5 g至离心管中,加入10 mL盐酸甲醇溶液[60% (V/V) 甲醇,0.1% (V/V) 盐酸],于超声提取器中30 ℃下提取30 min,继续在4 ℃下以10000 rpm离心10 min,收集上清液。以上提取步骤重复2次,合并所有上清液摇匀并储存(以上操作均要避光)。

1.3.2 总花色苷含量测定

采用pH示差法,吸取花色苷提取液 0.25 mL,用pH1.0的KCl缓冲溶液定容至5 mL, 避光静置15~20 min,在520 nm和700 nm波长下于23~40 min内测定吸光度,分别表示为 A520、A700;用相同的方法测定样品在pH=4.5 CH3CO2 Na·3H2O缓冲溶液下的吸光度。由以下公式计算总花色苷含量:

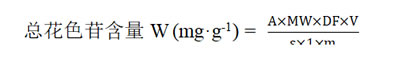

式中:A = (A520-A700)pH1.0 - (A520-A700)pH4.5;MW为二甲花翠素-3-O-葡萄糖苷的相对分子质量,493.5 g∙mol-1;DF为稀释倍数;ε为二甲花翠素-3-O-葡萄糖苷的摩尔消光系数,28000 L∙mol-1∙cm-1;1为光程厘米数,cm;V为提取液体积,mL;m为干粉质量,g。

1.3.3 颜色参数的测定

采用CIELab法测定花色苷溶液颜色参数,以L*、a*、b*和C*表示溶液色度色调参数,其中L*表示亮度;a*表示红-绿色调;b*表示黄-蓝色调;C*表示色度。利用1 mm比色皿在波长440 nm、530 nm和600 nm条件下测定花色苷溶液吸光度,计算参考ZHANG等的公式。

1.3.4 花色苷稳定性测定

1.3.4.1 温度对酿酒葡萄花色苷稳定性的影响

参考赵慧、李雨浩等的方法,稍作修改。准确量取花色苷提取液6份,每份10 mL,将花色苷提取液分别置于4 ℃、25 ℃、45 ℃、65 ℃、85 ℃、95 ℃环境,待温度恒定后,将样品依次放入不同温度的恒温水浴锅中,并将样品封口防止水分挥发,持续1 h,观察温度对葡萄花色苷的影响。再将三个品种的花色苷提取液稀释至相同浓度(15 mg∙L-1),进行上述试验,观察温度对葡萄花色苷的影响。

1.3.4.2 pH对酿酒葡萄花色苷稳定性的影响

参考江澜、于聪的方法,稍作修改。准确量取花色苷提取液10份,每份10 mL,用0.05 mol∙L-1 NaOH和0.2 mol∙L-1 HCl调节花色苷提取液的pH为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10,摇匀,室温避光放置2 h,观察pH对葡萄花色苷的影响。再将三个品种的花色苷提取液稀释至相同浓度(15 mg∙L-1),进行上述试验,观察pH对葡萄花色苷的影响。

1.4 数据分析

所有试验重复三次,使用Microsoft Excel 2023进行数据处理,采用SPSS 27.0和Origin 2023对数据进行相关统计分析、绘图。

2 结果与分析

2.1 不同葡萄品种花色苷总量

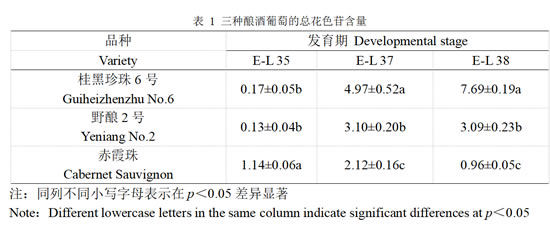

随着发育期的推进,两个腺枝毛葡萄品种的总花色苷含量均呈现上升趋势,而‘赤霞珠’则呈现先上升后下降趋势。在E-L 35,‘赤霞珠’的总花色苷含量为1.14 mg·g-1,显著高于‘桂黑珍珠6号’和‘野酿2号’;而在E-L 37和E-L 38,总花色苷含量表现为‘桂黑珍珠6号’>‘野酿2号’>‘赤霞珠’,两个腺枝毛葡萄品种的花色苷总量在成熟后期显著高于‘赤霞珠’。

2.2 不同葡萄品种花色苷的稳定性

2.2.1 温度对花色苷稳定性的影响

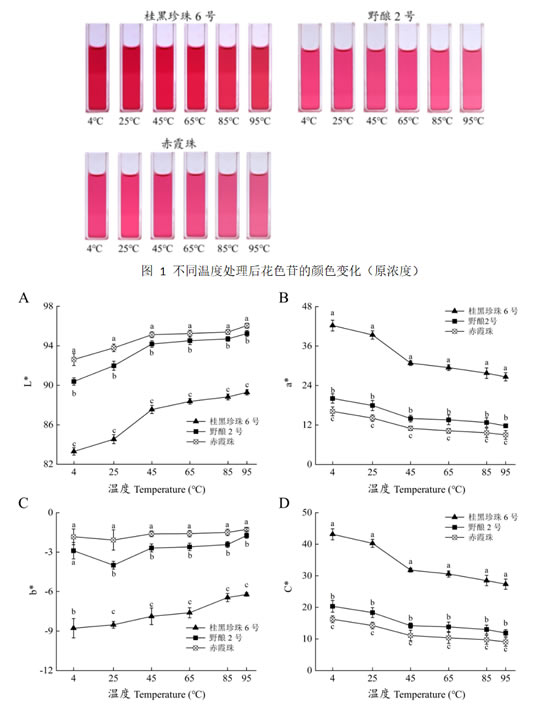

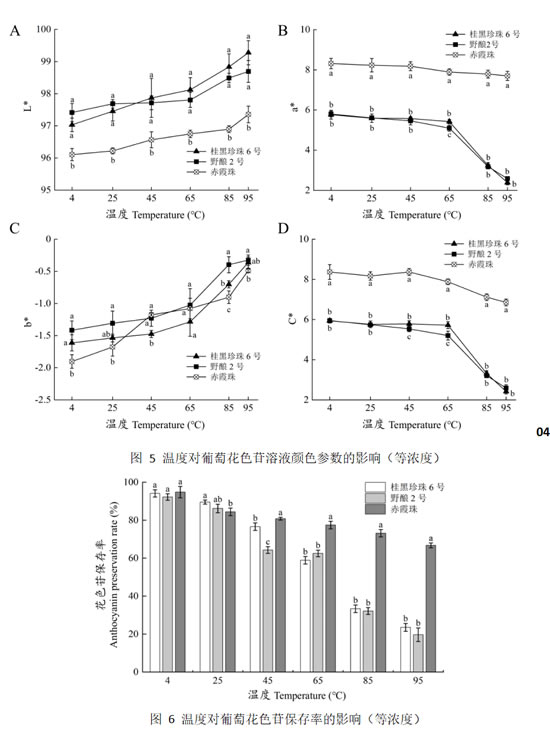

不同温度对3个品种花色苷溶液色度色调及稳定性产生影响。在原浓度下,不同温度处理后花色苷的颜色变化如图1所示。随着温度的上升,3个品种的L*和b*均呈上升趋势,a*和C*呈下降趋势(图2)。如图3所示,随着温度的上升,3种葡萄的花色苷保存率均逐渐降低。4 ℃时,三个品种间的差异不显著;但当温度≥45 ℃时,‘桂黑珍珠6号’的花色苷保存率高于‘野酿2号’和‘赤霞珠’。45 ℃以下葡萄花色苷具有较强的热稳定性,但随着温度升高,热稳定性逐渐降低,且在原浓度下,‘赤霞珠’花色苷热稳定性最差,‘桂黑珍珠6号’热稳定性最佳。

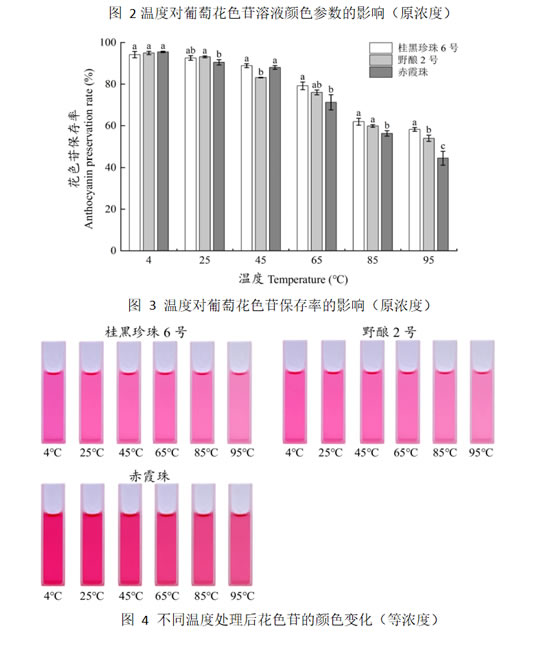

当花色苷浓度统一调整为15 mg∙L-1时,热稳定性趋势发生逆转。在等浓度条件下,不同温度处理后花色苷的颜色变化如图4所示。随着温度的上升,三个品种花色苷溶液的色度、色调与原浓度的变化趋势相一致(图5)。在温度的上升过程中,‘赤霞珠’花色苷溶液的L*显著低于‘桂黑珍珠6号’和‘野酿2号’,但它的a*和C*显著高于另外两个品种;‘桂黑珍珠6号’和‘野酿2号’各参数间未呈现出显著差异。当温度升高时,3种葡萄花色苷的保存率呈持续下降趋势。在温度<25 ℃时,三个品种之间的差异不显著 ;但当温度≥45 ℃时,‘赤霞珠’的花色苷保存率显著高于‘桂黑珍珠6号’和‘野酿2号’(图6)。在95 ℃,‘赤霞珠’的花色苷保存率为66.75%,显著高于‘桂黑珍珠6号’(23.54%)和‘野酿2号’(19.64%)。结合原始花色苷浓度试验结果,表明腺枝毛葡萄花色苷热稳定性依赖于高花色苷浓度环境。

2.2.2 pH对花色苷稳定性的影响

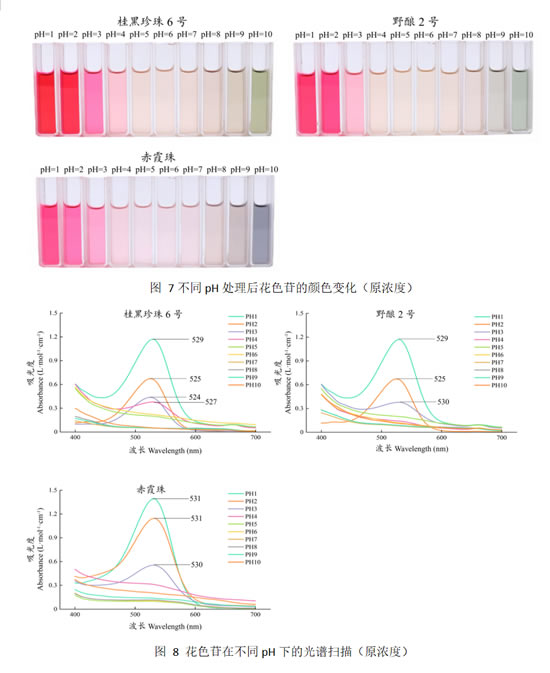

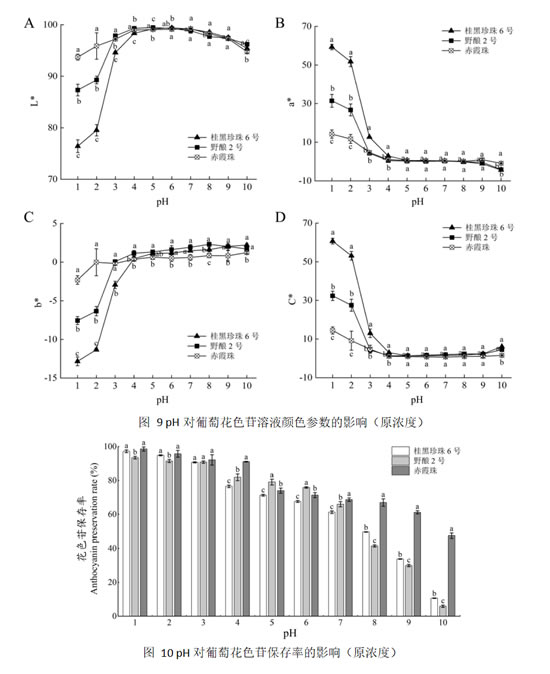

pH的变化会导致不同葡萄品种的花色苷溶液展现出不同的颜色特征。在原浓度条件下,pH≤3时,3个品种花色苷溶液呈红色;腺枝毛葡萄在pH升高至中性变为浅黄色,当pH>8时为绿色;而‘赤霞珠’在接近中性时为粉色,pH>8为蓝色(图7)。如图8 所示,对不同pH下的花色苷溶液进行光谱扫描,发现‘桂黑珍珠6号’和‘野酿2号’的最大吸收波长均为529 nm,‘赤霞珠’为531 nm。 当pH≤3时,随着pH增大,花色苷溶液的最大吸光度均显著减小;当pH≥4时,花色苷的特征吸收峰消失。如图9所示,随着pH的上升,3个品种的L*先上升后下降,b*呈上升趋势,a*和C*均呈下降趋势。pH<3时,‘赤霞珠’花色苷溶液的L*以及b*显著高于‘桂黑珍珠6号’和‘野酿2号’,而‘桂黑珍珠6号’的a*及C*显著高于另外两个品种。在强酸性条件下,三个品种的保存率均高于90%;随着pH的上升,花色苷的保存率均逐渐降低;在碱性条件下,‘赤霞珠’花色苷溶液的保存率显著高于‘桂黑珍珠6号’和‘野酿2号’(图10)。

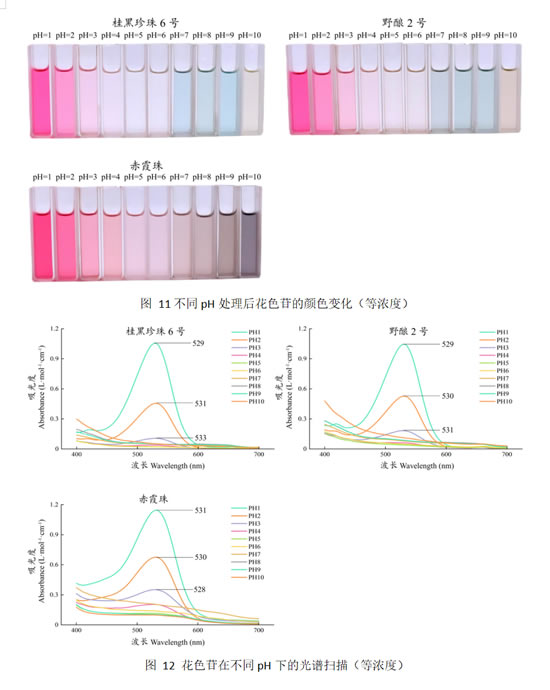

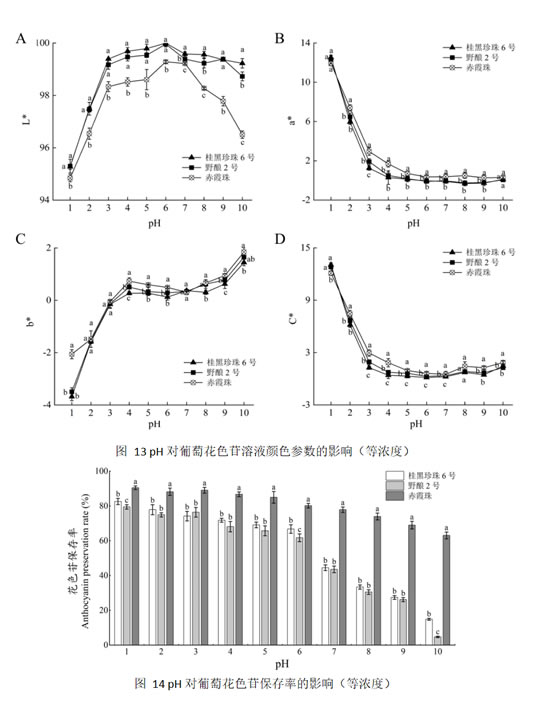

图11为等浓度下不同pH处理后花色苷的颜色变化。等浓度下,花色苷溶液在特征吸收峰处的吸光值随着pH的上升均呈现下降趋势(图12)。随着pH的升高,‘赤霞珠’花色苷溶液的L*显著低于其他两个品种,但其他三个指标均高于另外两个品种(图13)。在强酸性条件下,3个品种的花色苷保存率均高于70%;随着pH的上升,花色苷的保存率均逐渐降低,但‘赤霞珠’的保存率始终显著高于其他两个品种(图14)。因此,葡萄花色苷在酸性条件下较为稳定,且本试验的3个品种中‘赤霞珠’的稳定性最优。结合原始花色苷浓度试验结果,说明‘赤霞珠’花色苷对于碱性条件的缓冲能力更优。

3 讨论与结论

花色苷是决定葡萄色泽的主要物质之一,其组分和含量主要受基因型控制。本研究结果表明,‘桂黑珍珠6号’和‘野酿2号’的花色苷总量在成熟后期显著高于‘赤霞珠’。前人研究表明,东亚种葡萄野生资源的总花色苷含量显著高于欧亚种,与本研究的结果一致。

本研究发现,不同葡萄品种的花色苷保存率随温度变化存在共性,即在一定温度范围内,随着温度升高,葡萄花色苷的保存率均呈下降趋势。这是因为花色苷的热降解规律符合第一热力学公式,在温度升高的情况下花色苷的降解速率也随之加快。高温可诱导负性转录因子含量增加,从而与前体结合,抑制花色苷相关基因的表达。Spanos等研究发现,花色苷的降解遵循一级反应动力学,其降解速率与浓度呈非线性关系。花色苷分子在高浓度条件下通过π-π堆积作用形成分子聚集体,这种分子聚集可以保护花色苷的发色团免受水分子的亲核攻击,从而提高稳定性。花色苷的组分和含量是决定其在不同种/品种中热稳定性的关键因素。在组分方面,首先,糖基化程度是重要影响因素,双糖苷化花色苷比单糖苷化形式表现出更强的热稳定性,这可能与糖基提供的空间位阻效应有关。其次,酰化修饰显著增强热稳定性,如芍药素-3-咖啡酰葡萄糖苷在高温处理后的保留率明显高于非酰化花色苷,这归因于酰基团的疏水保护作用。此外,甲基化程度也影响热稳定性,甲基化花色苷比未甲基化形式更耐热。在含量方面,高花色苷含量的品种通常表现出更好的热稳定性,这可能与分子间的协同保护效应有关,包括共色作用(co-pigmentation)和自聚集(self-association)形成的保护性微环境。本研究结果表明,腺枝毛葡萄的花色苷总量显著高于‘赤霞珠’,这可能是导致其整体热稳定性更强的重要原因。然而,在相同浓度条件下进行的对比试验显示,腺枝毛葡萄花色苷的热稳定性反而低于‘赤霞珠’,这可能与不同品种花色苷组成比例存在差异相关。

花色苷水溶液的颜色和化学结构会随pH发生显著变化,这一现象被称为花色苷的pH多态性。大量研究证实了花色苷在酸性条件下具有较强的稳定性,在中性和碱性条件下稳定性相对较差。本研究结果表明,不同葡萄品种的花色苷随pH升高,颜色由鲜红色经淡红、黄色,最终在强碱性下降解至蓝色或绿色。本研究还发现,腺枝毛葡萄与欧亚种葡萄在不同pH下的稳定性存在显著差异。具体来说,腺枝毛葡萄在酸性条件下稳定性较好,而欧亚种‘赤霞珠’在碱性条件下稳定性在3个品种中最佳,且‘赤霞珠’所含花色苷在面对碱性环境时的缓冲能力显著优于腺枝毛葡萄。因此,花色苷组分是造成不同葡萄品种间pH稳定性差异的核心因素。分子修饰可显著增强花色苷的pH稳定性。酰化修饰通过引入芳香酸增强花色苷在中性pH范围的稳定性。糖基化修饰对pH稳定性的影响较为复杂,单糖苷化通常会增加分子在酸性条件下的溶解性,而双糖苷化则可能通过空间位阻提供额外的保护。在腺枝毛葡萄中稳定型花色苷组分比例可能不足,导致其在碱性条件下更易发生异构化,进而削弱了对碱性环境的缓冲能力。

综上所述,与欧亚种葡萄‘赤霞珠’相比,腺枝毛葡萄总花色苷含量、花色苷溶液的颜色特征和稳定性存在明显差异。转色初期,‘赤霞珠’总花色苷含量最高;而步入成熟期后,腺枝毛葡萄总花色苷含量显著高于‘赤霞珠’,其中‘桂黑珍珠6号’含量最高。综合来看,葡萄品种本身特性对花色苷稳定性相关指标具有重要影响。低温和酸性条件利于花色苷保存,高温和碱性环境会加速其降解。在原浓度下,花色苷含量较高的腺枝毛葡萄在热稳定性上表现更优,其中‘桂黑珍珠6号’热稳定性最佳;但将不同品种调整至同一浓度后,‘赤霞珠’的花色苷热稳定性与pH稳定性均优于腺枝毛葡萄。说明除浓度因素外,品种自身的花色苷组分、结构等因素也显著影响花色苷的稳定性表现。本研究通过比较腺枝毛葡萄与欧亚种葡萄花色苷稳定性的差异,为今后深入解析东亚种野生葡萄资源花色苷代谢的分子调控机制奠定了基础,也为进一步开发和利用东亚种野生葡萄资源提供了新思路。