贺兰山东麓综合试验站

姜彩鸽 宋双 张怡 徐美隆

摘 要:针对葡萄产业病虫害防治长期主要依赖化学农药现状,本研究采用室内毒力测定及田间药效试验手段,选择5种代表性微生物菌剂、植物源杀菌剂,旨在筛选出高效防治葡萄霜霉病的化学农药替代品,达到减少化学农药使用、绿色防控、提质增效的目的。结果表明:(1)枯草芽孢杆菌及寡雄腐霉菌表现良好,防效较高。(2)5种化学农药替代品对葡萄霜霉病预防作用均明显好于治疗作用,因此田间使用时预防性防治措施更利于其药效的发挥;另外,替代品菌剂也可与化学农药交替施用,能达到减少化学农药施用、快速控害且持久保持的效果。

关键词:微生物菌剂,植物源杀菌剂,绿色防控,葡萄霜霉病

在全球葡萄种植区,葡萄霜霉病是发生最广泛、为害最严重的病害之一,由葡萄生单轴霉(Plasmopara viticola)引起。生产中该病害的防治手段主要依靠化学防治,但长期依赖并大量频繁使用化学农药,不仅造成防效降低,还使得病菌产生抗药性且不断增强、环境污染、果品农残超标等一系列问题日益突出。绿色、健康食品已成为广大人民群众的迫切需求。本试验即以葡萄霜霉病为研究对象,通过室内毒力测定、田间药效试验手段,筛选与当地环境相适应的、高效的化学农药替代品,以期达到减少化学农药使用并提质增效的目的。

试验替代菌剂为微生物菌剂、植物源杀菌剂两种类型,并选择了市场上广泛使用并效果较好的代表性药剂,分别为寡雄腐霉菌、枯草芽孢杆菌、哈茨木霉菌、苦参碱、丁子·香酚。化学药剂有生产成本低、适用范围广、防治效果高等优点,但也会对人畜、天敌、有益微生物产生毒杀性,使有害生物产生抗性,易对作物产生药害,污染环境等缺点;而微生物菌剂、植物源杀菌剂虽见效慢、成本高,但随着生产工艺大力提升,此问题有待解决,另外,在作物病虫害防治中此类菌剂具有对环境友好、毒性普遍较低、不易使病虫产生抗药性等优点。因此,本试验旨在明确5种微生物和植物源杀菌剂的室内毒力及田间防效,筛选出适宜当地环境和种植模式的、高效的化学农药替代品,降低化学抗药性和残留风险,提高果品安全,为生物产品有效防治葡萄霜霉病提供依据,促进葡萄产业高质量发展。

1 材料与方法

1.1 试验地点及品种

宁夏贺兰县金山葡萄种植试验区,赤霞珠。

1.2 供试药剂

100万孢子/克寡雄腐霉菌可湿性粉剂、1000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂、3亿CFU/克哈茨木霉菌可湿性粉剂、0.3%苦参碱水剂及0.3%丁子香酚可溶液剂。

1.3 室内毒力测定

菌种采集:菌株采自园林场贵妃玫瑰品种上自然发病的新鲜葡萄霜霉病样。

孢子悬浮液准备:采集田间自然发病的新鲜葡萄病叶,用自来水冲洗掉表面的杂质后,用喉头喷雾器将病叶表面霜霉病菌层用蒸馏水冲洗掉,稍晾干,表面喷施70%酒精,再用灭菌水清洗后,将其置于铺有湿润滤纸的培养皿中,25℃黑暗条件下保湿培养24h,至产生大量新生孢子囊;用灭过菌的毛笔将新鲜孢子刷于无菌蒸馏水中,2层纱布过滤,借助血球计数板在显微镜下调整孢子悬浮液浓度至5×105个/mL,于4℃冰箱15min低温处理后用于试验测定接种。

预试验:将每种杀菌剂设3个浓度梯度,分别为较低推荐稀释浓度、推荐稀释浓度、较高推荐稀释浓度,根据结果进行浓度梯度调整,最终以5个浓度梯度作为正式试验,进行病菌对药剂的敏感性判断。同时设清水对照。

1.3.1 孢子囊萌发测定法

药液和孢子悬浮液混合:稀释孢子悬浮液,用移液枪取一滴(20μL)于凹玻片上,在显微镜下观察,一个视野中有70~100个孢子囊时,即稀释完成、备用。取PCR板,每孔均加入20μL稀释好的孢子悬浮液,再分别加入20μL不同浓度的药液;每个杀菌剂的每个浓度处理设3次重复,以灭菌水为对照。盖好硅胶板,放入25℃人工培养箱中。

孢子囊萌发情况观察和记载:不定期观察灭菌水对照组中的孢子萌发率,当达到60%~70%时可开始观察处理组萌发率。具体操作如下:取20μL混合溶液于凹玻片中,显微镜下随机观察4个视野中孢子囊的萌发情况,借助EVOS数码大屏幕倒置显微镜拍照保存,并统计每个视野中的孢子囊总数及萌发数。

抑制率(%)=(对照萌发率-处理萌发率)/对照萌发率×100。

用EXCEL、DPS软件处理并分析数据,获得毒力回归方程、相关系数和EC50值。

1.3.2 离体叶片法

选取新生枝条上第3-5节新鲜、健康叶片,分别用于预防作用和治疗作用测定。每种杀菌剂的每个浓度处理设3个重复,每个重复3个叶片。

①预防作用:将新鲜、干净叶片用微型喷雾器喷洒同等量不同浓度药液,自然晾干,放入铺有湿润滤纸的大培养皿中,再分别喷施同等量的5×105个/mL的孢子悬浮液,用沾有灭菌水的棉花包裹叶柄保湿,置于25℃、湿度80%左右、光照12h/d的人工气候培养箱中培养。对照叶片喷施等量清水晾干,再喷施等量孢子悬浮液。5~7d后调查各重复发病情况。注意每1-2d湿润包裹棉花及滤纸。

②治疗作用:将新鲜、干净叶片用沾有灭菌水的棉花包裹叶柄保湿,分别喷施同等量的5×105个/mL的孢子悬浮液,放入铺有湿润滤纸的大培养皿中,置于25℃、湿度80%左右、光照12h/d的人工气候培养箱中培养;培养24h后分别喷洒同等量不同浓度药液,继续培养,5~7d后调查各重复发病情况。注意每1-2d湿润包裹棉花及滤纸。

调查方法:根据产生病斑面积占整个叶片面积的百分比划分病级:0级,无病斑;1级,1%~5%;3级,6%~25%;5级,26%~50%;7级,51%~75%;9级,76%以上。

药效计算方法:

病情指数=[∑(各级病叶数×相对级数值)/(调查总叶数×9)]×100;

抑菌率(%)=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数×100。

根据上述公式计算病情指数、抑菌率,利用DPS数据处理软件,将相对抑菌率换算成几率值,根据药剂系列浓度的对数值及该浓度下相对抑菌率的几率值之间的线性回归分析,求出药剂对葡萄霜霉病菌的毒力回归方程、相关系数及有效抑制浓度(EC50)等。

1.4 田间药效试验

1.4.1 小区安排

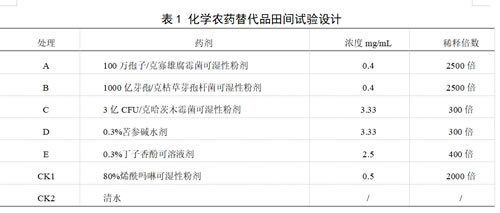

试验药剂和对照的小区处理均采用随机区组排列。设7个处理(含化学药剂对照和空白对照),每处理重复4次,共计28个小区。小区面积:10株-15株。试验设计见表1。

1.4.2 施药方法

采用常规喷雾法均匀喷雾;使用器械为新加坡利农HD400背负式喷雾器,工作压力3~4kg/cm2,喷孔直径1.0mm。

施药时间和次数:2020年7月24日田间初发病时第一次施药,每间隔7d分别于7月31日和8月7日两次施药,共用药三次。

1.4.3 调查方法

①病情调查共4次:7月23日施药前调查病情基数,第二次施药后7天(8月7日)调查一次病情,末次施药后7d(8月14日)、14d(8月21日)调查病情及防治效果。

②每小区调查10个新梢,每梢自上而下调查10-15片叶,分别记载病级数。分级方法同1.3.2。

③试验期间记录降雨(降雨类型、日降雨量,以mm表示)和温度(日平均温度、最高和最低温度,以℃表示)的情况。

④对葡萄的影响:施药后24小时观察,观察并记录药害发生情况。

1.4.4 药效计算方法

病情指数=[∑(各级病叶数×相对级数值)/(调查总叶数×9)]×100

防治效果(%)=[1-(空白对照区药前病情指数×处理区药后病情指数)/(空白对照区药后病情指数×处理区药前病情指数)]×100

2 结果分析

2.1 孢子囊萌发测定室内毒力分析

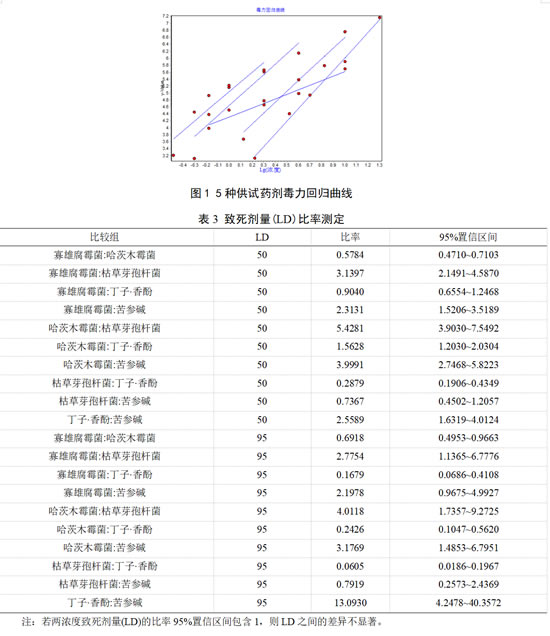

将5种药剂5个浓度梯度下的抑菌率进行数量反应生测机率值分析,结果见表2和图1。由此可看出:

(1)5种药剂的显著水平p值均小于0.05,表明所求的毒力回归曲线均是合适的。(2)5种药剂的相关系数r均接近于1,表明药剂浓度和分生孢子萌发抑制率呈高度正相关。(3)从有效抑制浓度EC50看,枯草芽孢杆菌EC50最低,为0.9692mg/mL,毒性最高;其次为苦参碱,EC50为1.3155mg/mL。(4)从致死剂量LD比率测定看(表3),寡雄腐霉菌分别与丁子·香酚、苦参碱之间,枯草芽孢杆菌与苦参碱之间的LD 95%置信区间包含1,差异不显著;其他药剂之间均差异显著。整体来看,枯草芽孢杆菌与苦参碱对葡萄霜霉病菌毒性较高。

2.2 离体叶片法测定室内毒力分析

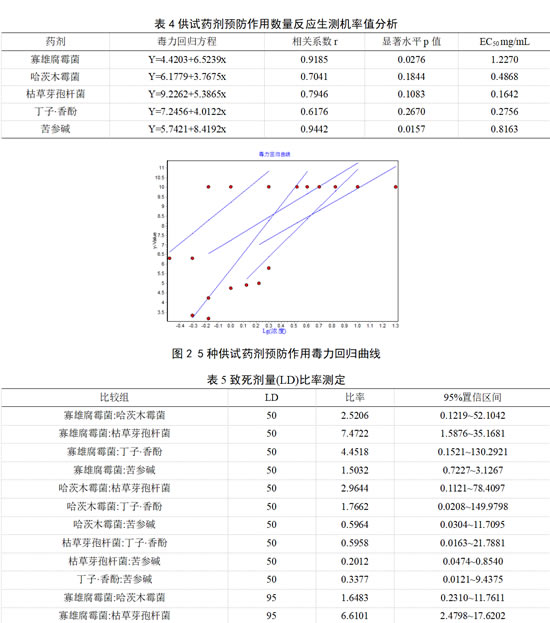

2.2.1 预防作用差异分析

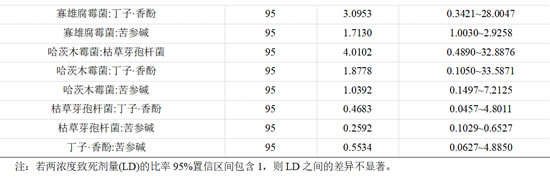

将5种药剂5个浓度梯度下预防作用的抑菌率进行数量反应生测机率值分析,结果见表4和图2。由此可看出:(1)从5种药剂的相关系数r看,药剂浓度和抑菌率呈正相关。(2)从有效抑制浓度EC50看,5种药剂EC50值在0.1~1.3之间,均较低,毒性较高。(3)从致死剂量LD比率测定看(表5),各药剂之间的LD 95%置信区间基本上均包含1,相互之间差异不显著。整体来看,5种化学农药替代品对葡萄霜霉病菌预防作用均较好。

2.2.2 治疗作用差异分析

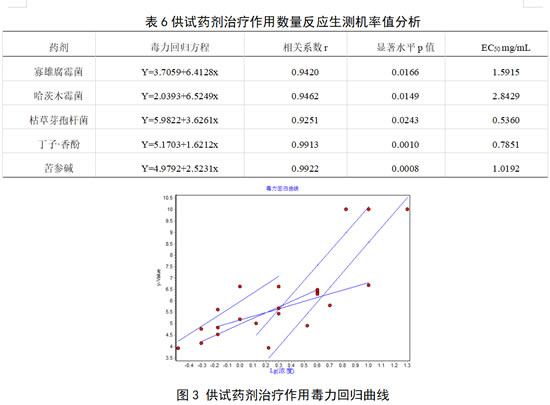

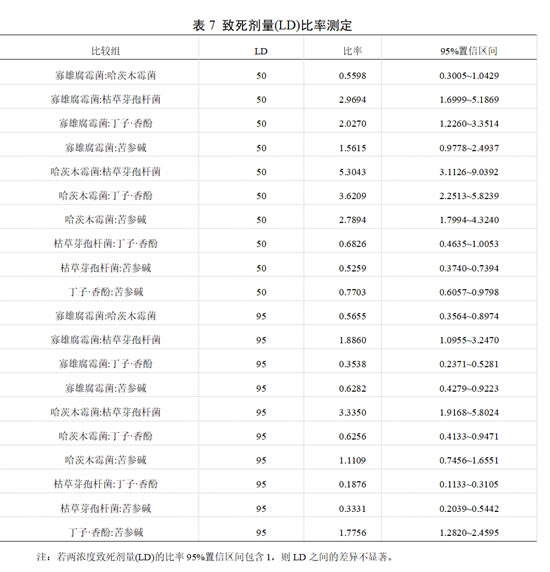

将5种药剂5个浓度梯度下治疗作用的抑菌率进行数量反应生测机率值分析,结果如表6和图3。由此可看出:(1)5种药剂的显著水平p值均小于0.05,表明所求的毒力回归曲线均是合适的。(2)5种药剂的相关系数r均接近于1,表明药剂浓度和抑菌率呈高度正相关。(3)从有效抑制浓度EC50看,枯草芽孢杆菌和丁子·香酚EC50值在0.5~0.8之间,毒性较高;其次为苦参碱和寡雄腐霉菌,EC50值在1.0~1.6之间。(4)从致死剂量LD比率测定看(表7),寡雄腐霉菌、哈茨木霉菌与苦参碱三者相互之间,枯草芽孢杆菌与丁子·香酚之间的LD 95%置信区间包含1,差异不显著;其他药剂之间均差异显著。整体来看,枯草芽孢杆菌、丁子·香酚对葡萄霜霉病菌毒性最高。

2.3 田间药效试验

将各处理的调查数据进行防效计算并显著性分析,结果见表8。

从二次药后7d防效结果看,在5%和1%显著水平上,化学农药对照-烯酰吗啉与替代品-寡雄腐霉菌、苦参碱间差异显著,与枯草芽孢杆菌、丁子·香酚、哈茨木霉菌差异不显著。从防效值看,烯酰吗啉防治葡萄霜霉病菌见效快且高,枯草芽孢杆菌、丁子·香酚、哈茨木霉菌表现也较好,而寡雄腐霉菌和苦参碱防效较差。

从末次药后7d防效结果看,在5%和1%显著水平上,各处理间整体差异不显著。从防效值看,化学农药对照-烯酰吗啉防效依然较高,保持在90%以上;替代品-寡雄腐霉菌防效上升迅速,达到71.17%,而其他替代品药剂防效有所降低或上升幅度不大。

从末次药后14d防效结果看,在5%和1%显著水平上,各处理间整体差异不显著。从防效值看,化学农药对照-烯酰吗啉防效虽然持续降低,但依然保持在90%以上,效果较好。其他化学农药替代品防效均有不同程度上升,尤其是寡雄腐霉菌防效升至最高,达90.60%,后期持效性显著;其次为枯草芽孢杆菌,防效在经过一次降低后上升至77.43%,表现较好。

3 结论与讨论

综合室内毒力测定及田间药效试验,(1)枯草芽孢杆菌均表现良好,较稳定。(2)寡雄腐霉菌室内检测表现一般,但田间防效较高。(3)5种化学农药替代品对葡萄霜霉病预防作用均明显好于治疗作用,因此田间使用时推荐预防性防治措施;在利于霜霉病发生的多雨条件下,可提前使用效果较好的的枯草芽孢杆菌或寡雄腐霉菌等进行施药预防,鉴于其生物活性特点,高温干燥地区在配药时可选择高于推荐浓度,降低药效损失;也可与化学农药交替施用,既达到快速控害、持久保持的效果,又能减少化学农药施用量。

试验中发现,除枯草芽孢杆菌在室内及田间表现稳定且较好外,丁子·香酚和苦参碱对葡萄霜霉病菌室内测定毒性较高,但田间防效较低,可能受环境因素影响较大,如试验期间降雨、宁夏较大温差及干燥环境均不利其发挥药性。经查阅国内外文献看,微生物菌剂、植物源杀菌剂在不同地区、不同作物、不同病虫害上发挥作用有明显差异,本研究结果也验证了此差异。由此,当地、当作物、当病虫害需经过大量试验及应用筛选出适合的高效的化学农药替代品,不断提高预防病虫害意识,绿色发展之路才能越走越远。