种质资源收集与评价岗位

刘崇怀 樊秀彩 张颖 孙磊

为探索葡萄果实形状调控机制,培育符合市场需求的葡萄品种。本研究对601份葡萄种质资源的果实形状进行了调查,建立了基于机器学习的分类系统,以实现标准化表型评估,并揭示了果实形状与果实形状指数之间的显著相关性。多组学分析表明,外源GA3处理引起的果实形状变化可能源于赤霉素与细胞分裂素的相互作用,并在细胞分裂素信号通路中鉴定出关键基因VvARR1。该基因具有一个2043 bp的开放阅读框,编码680个氨基酸(74.1 kDa)的蛋白质。通过自然群体表达谱分析和转基因番茄实验,初步验证了VvARR1在调控果实形状中的功能。进一步通过同源建模、分子对接和分子动力学模拟,阐明了VvARR1通过结合特定DNA序列调控下游基因表达的分子机制。本研究为理解葡萄果实形状的遗传调控网络提供了新见解,为品种改良和品质提升奠定了理论基础。

1 材料与方法

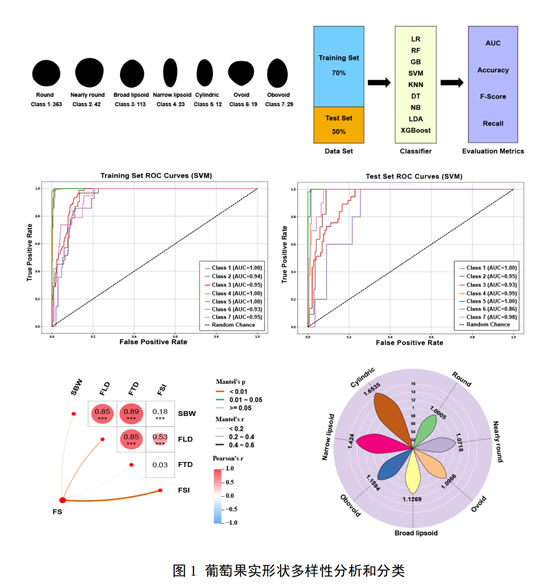

所有试验材料均取自中国农业科学院郑州果树研究所国家果树种质郑州葡萄圃,共计601份。每份葡萄种质采集 30 粒浆果,用于果实纵径、横径和单果重的统计分析和综合评价。使用游标卡尺测量果实样品纵径和横径(mm)。果实形状指数通过浆果纵径与横径的比值计算得出。使用精度为 0.01 g 的电子天平测量 30 个果实的重量,然后计算平均重量。运用机器学习对总共 601 个葡萄品种进行形态学分析。采用了八种常见的机器学习算法,包括逻辑回归(LR)、随机森林(RF)、梯度提升(GB)、支持向量机(SVM)、K 近邻(KNN)、决策树(DT)、朴素贝叶斯(NB)、线性判别分析(LDA)和极端梯度提升(XGBoost)。构建这些分类器后,在训练集和测试集上对它们的性能进行了全面评估。

以‘克瑞森无核’葡萄为材料,于开花后三天分别用25 mg/L的GA₃溶液及5 mg/L、10 mg/L的TDZ溶液处理花序,以清水处理为对照。在处理后1、7、14天采集果实样品,迅速液氮冷冻后于-80°C保存备用。将浆果样品在预冷的甲醇/水/甲酸(15:4:1)溶液中研磨提取,振荡离心后取上清液,经氮气吹干并复溶于80%甲醇,最后过0.22 μm滤膜。利用 AB Sciex QTRAP 6500 LC - MS/MS 平台上的多反应监测(MRM)对植物激素进行分析,通过Analyst和Multiquant软件完成数据采集与代谢物定量。GA₃处理14天后的浆果样本送至武汉赛维尔生物科技有限公司进行石蜡切片分析。

对处理后 1 天、7 天和 14 天采集的果实进行转录组分析,设置三个生物学重复,由苏州千唐生物技术有限公司完成,随后使用OMEGA试剂盒提取浆果总RNA,经逆转录合成cDNA后,以VvEF1-γ为内参基因进行qRT-PCR验证。为探究VvARR1基因功能,从其基因组序列克隆编码区,并构建至植物表达载体pBWA(V)HS中。通过农杆菌GV3101介导法转化Micro Tom番茄,以空载体为对照,并对T2代转基因植株进行表型分析。在蛋白层面,从PubChem和UniProt数据库分别获取配体与VvARR1蛋白结构,经AutoDockTools预处理后,使用AutoDock Vina进行分子对接,结果以PyMOL可视化。最后,利用Gromacs 2022.3软件,在Amber力场下对蛋白-DNA复合物进行100 ns的分子动力学模拟,分析其RMSD、RMSF及回转半径以评估结合稳定性。

2 结果与分析

2.1 基于机器学习的葡萄果实形状多样性分析和分类

本研究对来自国家葡萄种质资源库的601个葡萄品种进行了果实形状多样性分析,根据形态特征,将果实形状划分为圆形、近圆形、宽椭圆形、窄椭圆形、圆柱形、卵形和倒卵形共7个类别。为精准解析果实形状变异规律,我们建立了机器学习分析流程。将果实形状数据按7:3比例划分为训练集和测试集,系统评估了9种常用分类器的性能。综合比较各分类器在测试集上的AUC、准确率等指标后,选择支持向量机作为最优分类器。SVM在大多数果实形状类别中表现出色,特别是对圆形和圆柱形的识别达到了完美区分。分析发现果实形状与形状指数存在强相关性。通过将七类形状按平均形状指数升序排列并可视化,清晰展示了各类别的形状指数分布范围,为葡萄果实形状鉴定提供了可靠依据。

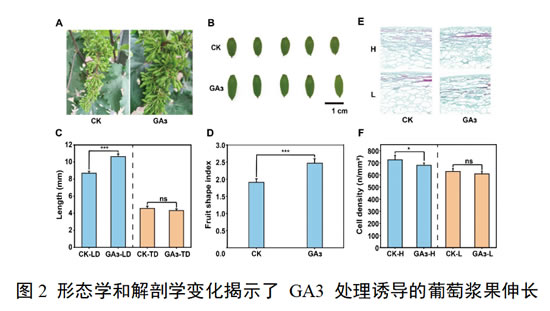

3.2 基于形态学和解剖学分析GA3 处理诱导葡萄浆果伸长

如图 2A 所示,GA3 处理 14 天后,葡萄浆果相较于对照组有所伸长。施加 GA3 后,葡萄浆果的纵径相较于对照组显著增加,而横径没有显著差异(图 2B、C)。此外,果实形状指数也显著增加(图 2D)。这些结果表明,GA3 处理促进了葡萄浆果的纵向生长。为了观察葡萄浆果的解剖学生长情况,在处理 14 天后,采用石蜡切片法制备了葡萄浆果细胞的横截面(图 2E)。与对照组相比,GA3 处理导致水平和横向方向的细胞密度(单位面积的细胞数量)均降低(图 2F)。

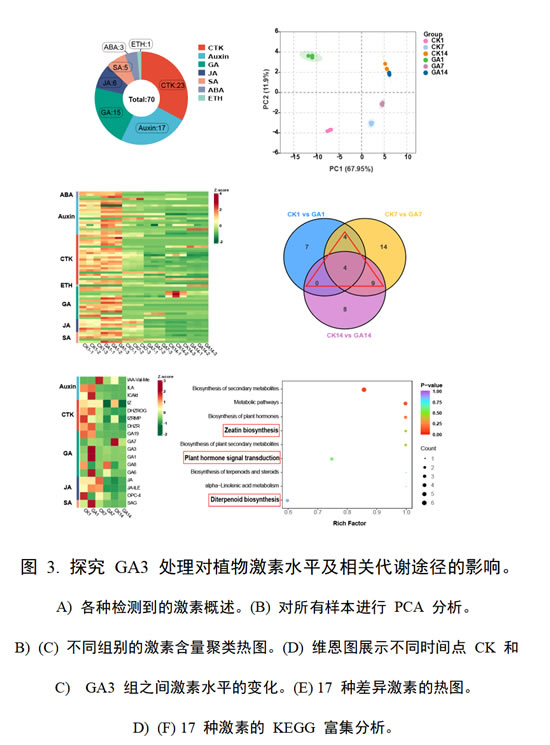

3.3 GA3 处理对植物激素谱及相关代谢途径的影响

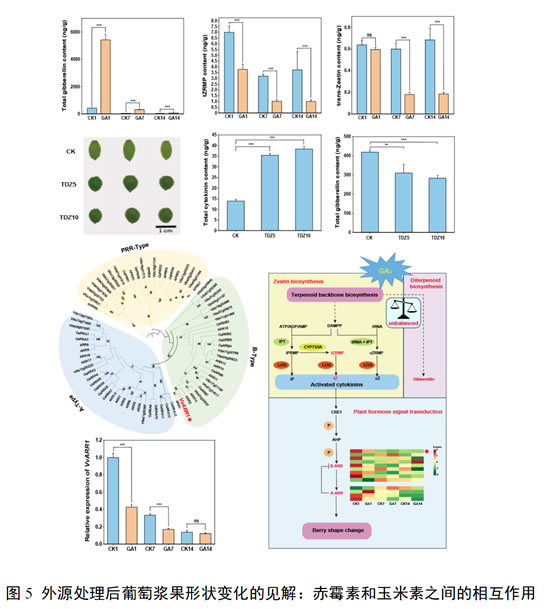

本研究对70种植物激素及相关物质进行了分析,涵盖细胞分裂素(23种)、生长素(17种)、赤霉素(15种)等主要类别。主成分分析显示,处理组与对照组间差异显著,且随果实发育逐渐减小。聚类热图表明,多数激素在处理后第1天含量最高,随后普遍下降。维恩图显示多个时间点共有的差异激素。具体而言,GA3处理显著提升了内源性GA1、GA3、GA6以及ICAld、JA-ILE等激素水平,同时降低了tZ、GA8等含量。KEGG富集分析发现这些差异激素显著富集于植物激素信号转导、玉米素生物合成和二萜生物合成等途径,与实验观察到的激素变化模式相一致。

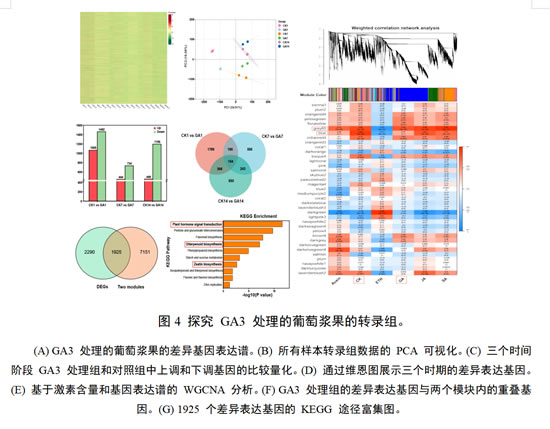

3.4 GA3 处理葡萄浆果的转录组分析

本研究对赤霉素处理的葡萄浆果与对照组在三个时间点进行了RNA-seq分析,共构建18个cDNA文库。PCA与差异表达热图显示生物学重复间一致性高,且组间差异显著,体现了数据的可靠性。差异基因数量在初期处理中最多,且各时期下调基因均多于上调基因。三个时期共鉴定到4215个差异表达基因(DEGs),其中981个基因在至少两个时间点差异表达。通过WGCNA分析,筛选出与赤霉素和细胞分裂素正相关的grey60和blue模块。进一步与4215个DEGs取交集,获得1925个共有基因。KEGG富集分析表明这些基因显著富集于植物激素信号转导、类黄酮生物合成、苯丙烷生物合成、二萜生物合成、玉米素生物合成以及倍半萜和三萜生物合成等通路。其中,倍半萜和三萜生物合成、二萜生物合成以及玉米素生物合成途径与代谢组KEGG分析结果一致,揭示了激素处理在代谢调控层面的关键作用。

3.5 赤霉素-玉米素的相互作用以及 VvARR1 的潜在功能

综合分析倍半萜和三萜、二萜及玉米素生物合成途径,发现这些代谢路径互有关联。GA₃处理一天后,内源赤霉素含量显著上升,而玉米素合成途径中的关键代谢物tZRMP则明显下降;其下游代谢物反式玉米素(tZ)在处理7天和14天后也显著降低。相反,使用TDZ处理后,浆果形态变圆,总细胞分裂素上升而赤霉素下降,提示赤霉素与玉米素合成比例在外源GA₃介入后失衡,进而影响果实形态。此外,葡萄基因组中共鉴定到30个拟南芥型响应调节因子(ARR)家族成员,包括5个A型、13个B型和12个PRR型成员。细胞分裂素信号通过双组分系统传导:B型ARR作为转录因子可激活A型ARR表达,后者又反馈抑制B型活性,形成调控回路。其中,与拟南芥ARR1同源的VvARR1在GA₃处理后第1天和第7天表达显著下调。作为细胞分裂素信号的正调控因子,VvARR1表达下降可能影响下游响应基因,最终导致果形变化。

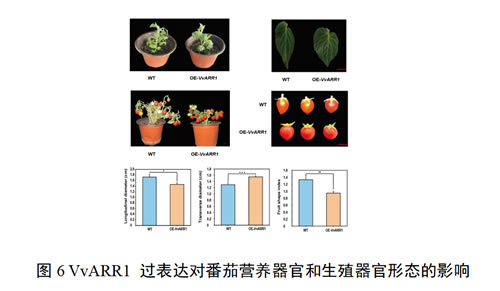

3.6 VvARR1 过表达对番茄器官形态的影响

为了研究 VvARR1 基因在控制葡萄果实形态中的功能,我们在番茄中过表达 VvARR1。与野生型(WT)对照植株相比,OE - VvARR1 株系在营养器官和生殖器官上均表现出形态差异。特别是,OE - VvARR1 番茄植株的高度降低,其果实和叶片更短更宽(图 6A、B、C)。与 WT 相比,OE - VvARR1 番茄的果实形态发生了显著变化,包括纵径显著缩短、横径显著增加以及果实形状指数显著降低(图 6D、E、F、G)。这些观察结果表明,VvARR1 具有改变果实形状的能力。

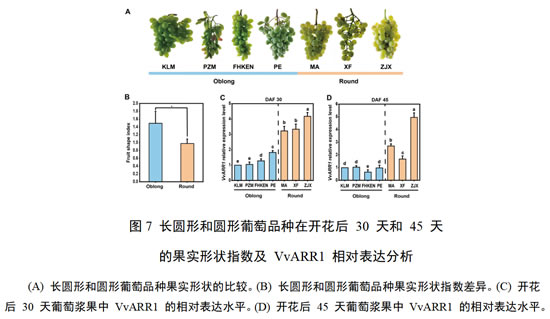

3.7 长圆形和圆形葡萄品种中 VvARR1 表达的研究

随后,我们鉴定了 7 个具有长圆形和圆形果实形状的葡萄品种,评估了开花后 30 天和 45 天的果实形状指数以及 VvARR1 的相对表达量(图 7A)。长圆形浆果的果实形状指数显著高于圆形浆果(图 7B)。此外,在开花后 30 天和 45 天,圆形浆果中 VvARR1 的相对表达量均显著高于长圆形浆果(图 7C、D)。

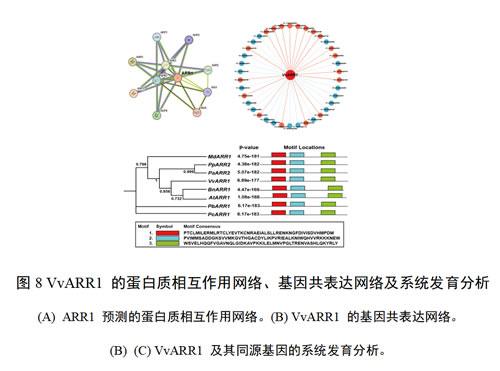

3.8 VvARR1 的蛋白质相互作用网络、基因共表达网络及系统发育分析

通过拟南芥同源序列预测了ARR1的蛋白质相互作用网络,发现AHP1、AHP2、AHK2、AHK3、IAA3和RGA与ARR1存在较强相互作用,表明ARR1在其上游调控因子的多种响应机制中发挥功能。基于RNA-seq数据构建的VvARR1共表达网络进一步显示,该基因与多个上游AHK和HPT等基因呈正或负相关,揭示了其在转录水平的调控联系。此外,基于VvARR1及其在7个植物物种中同源基因构建的系统进化树显示,ARR1相关序列高度保守,其中VvARR1与PaARR2相似度最高,基序分布也较为一致,提示该基因在进化过程中可能具有重要且稳定的生物学功能。

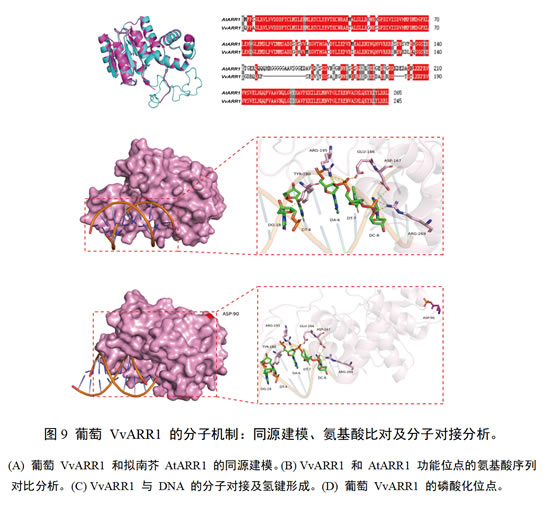

3.9 VvARR1 的分子机制:同源建模、氨基酸比对及分子对接分析

在细胞分裂素信号通路中,ARR1作为关键转录因子,其结构包含N端接收域(RD)、中间DNA结合域(DBD)和C端反式激活域。磷酸化时,AHP将磷酸基团转移至ARR1-RD的天冬氨酸,引起构象变化,解除RD对DBD的抑制,使其能够结合靶基因上游的GAT基序,从而激活下游响应。本研究以拟南芥AtARR1为模板,对葡萄VvARR1进行同源建模与分子对接分析。结构比对显示VvARR1与AtARR1整体保守,暗示其在信号传导中功能相似,而局部差异可能介导物种特异性调控。序列比对进一步确认了功能关键区域的保守性。分子对接结果表明,VvARR1可与含GAT的DNA序列通过氢键稳定结合;同时,磷酸化位点分析提示其DNA结合活性可能受磷酸化动态调控,共同影响下游基因表达与果实形态建成。

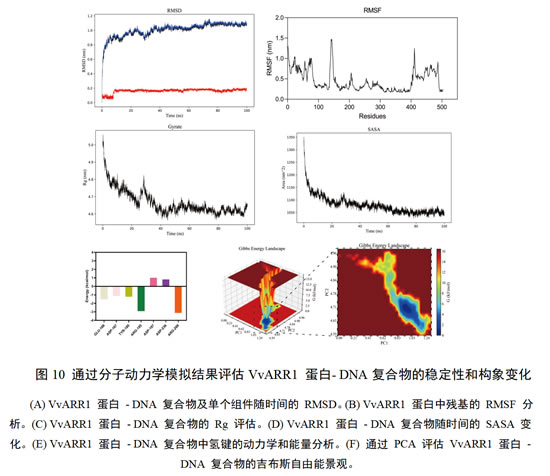

3.10 基于分子动力学的 VvARR1 蛋白 - DNA 复合物稳定性及构象分析

我们通过分子动力学模拟评估了VvARR1蛋白-DNA复合物的动态行为与结构稳定性。分析显示,复合物体系在初始20 ns内存在构象调整,随后RMSD趋于平稳,表明结合状态整体稳定;复合物的波动大于单独蛋白,提示DNA结合诱导了构象变化。RMSF反映部分残基区域具有较高柔性,可能与结合活性相关。回转半径(Rg)与溶剂可及表面积(SASA)在整个模拟过程中保持稳定,说明复合物结构紧凑性未发生显著改变。氢键数量在动态中维持较高水平,对复合物完整性起关键作用。吉布斯自由能景观进一步显示,该复合物主要处于低能构象状态。综合表明,VvARR1与DNA能够形成稳定的相互作用复合体。

3 结论

本研究通过多组学分析、分子对接与分子动力学研究了葡萄果实形状调控的分子机制。确定了赤霉素和细胞分裂素之间的互作网络,并阐明了关键调控基因 VvARR1 的功能。利用基于支持向量机(SVM)的机器学习模型开发了葡萄果实形状分类系统,该系统展示了果实形状与果实形状指数之间的正相关关系为标准化表型评估提供了客观工具。研究揭示了 GA3 和细胞分裂素(CK)针对 VvARR1的竞争性互作。通过转基因实验证实了 VvARR1 的功能,并分析了其在种质资源中的表达模式。最终,利用分子对接和分子动力学分析阐明了其作用机制,从而证实了 VvARR1 在果实形状调控中的关键作用。这些发现为推进葡萄遗传研究和品种改良提供了理论基础。