苗木生产岗位

摘要:刺葡萄(Vitis davidii Foëx.)是生长在中国南方的野生葡萄品种,可用于鲜食葡萄、榨汁和酿酒。为了系统地研究刺葡萄的风味特征,采用HPLC-QqQ-MS/MS和GC-MS检测了5个刺葡萄品种(涩刺、紫秋、米刺、甜刺和白刺)的类黄酮化合物和挥发性化合物。类黄酮化合物的含量在很大程度上取决于品种,如花青素(91.43-328.85 mg/kg FW)和黄酮醇(33.90-83.16 mg/kg FW)。选择气味活性值较高的挥发性化合物来描述刺葡萄的香气。己醛、(E)-2-己烯醛和(E, Z)-2,6-壬二烯醛为白刺和紫秋赋予了更强的植物味。β-大马士革烯酮和(E)-2-壬烯醛赋予白刺更多的花香、果香和泥土香。最后,本研究利用多元统计分析揭示了五个刺葡萄品种的特征风味化合物。这些结果有助于生产商进一步开发和利用刺葡萄。

关键词:中国野生葡萄;SSR;酚类物质;香气;香气活性值

刺葡萄(Vitis davidii (Roman. Du Caill.) Foëx.)是中国南方特有的野生葡萄品种,因树梢上密布1-2毫米长的皮刺而得名(Ju et al., 2020),其特点是耐热、耐湿和抗病(Meng et al., 2012)。刺葡萄浆果大,粒重约为2.0-4.5克,大小整齐,甜酸适中(Lan et al., 2020)。此外,它们还具有很强的耐储存和耐运输性,因此常用作食用葡萄和榨汁。当地一些酿酒厂选用刺葡萄来酿造干型新酒,这些酒会散发出“辛辣”和“草本”等特有香气(Lan et al., 2020)。

葡萄果实中含有丰富的次生代谢物,可极大地影响其品质,其中主要是类黄酮和挥发性化合物。类黄酮在影响葡萄和葡萄酒的质量方面起着至关重要的作用,有助于提高葡萄的色泽、口感和有益健康的属性(Lu et al., 2021)。类黄酮化合物主要积聚在葡萄皮和葡萄籽中,主要包括花青素、黄酮醇和黄烷醇。花青素是最主要的成色化合物,其种类、含量和比例与葡萄浆果和葡萄酒的红色密切相关(Zhang et al., 2018)。此外,花青素具有很强的抗氧化能力,可以预防人类的心血管疾病(Kruger et al., 2014)。黄酮醇是一种光保护剂,可保护浆果免受紫外线辐射,同时也是葡萄酒中的辅助色素,有助于稳定颜色(Shi et al., 2023)。黄烷醇是葡萄酒苦味和涩味的主要成分(Shi et al., 2018)。挥发性化合物是形成葡萄和葡萄酒典型香气的关键。挥发性化合物以游离和结合两种形式存在于葡萄果皮和果肉中。葡萄果实的香气完全取决于游离态挥发性化合物的浓度和成分(Lund et al., 2006)。结合型挥发性化合物没有气味活性。在葡萄酒发酵过程中,糖苷类物质水解后,这些化合物可能会挥发出来,并有助于葡萄酒香气的形成(Hjelmeland et al., 2015)。葡萄和葡萄酒的整体风味受到类黄酮和挥发性化合物的综合影响。虽然气候、土壤、葡萄栽培实践和加工等各种因素都会影响葡萄和葡萄产品中次生代谢物的含量,但品种或基因的差异是最重要的因素之一(Liang et al., 2011)。

刺葡萄广泛分布于中国南方各省,如湖南和江西。目前,人们从这些野生葡萄资源中选育出了一些地方刺葡萄品种,并进行了大面积的商业化栽培。因此,需要对刺葡萄的风味特征进行系统研究,为刺葡萄的深加工和利用提供理论依据。然而,有关刺葡萄研究的文献报道十分有限。Lan等人(2020年)研究了六个刺葡萄品种的脂肪酸、氨基酸、游离和结合挥发性化合物的特征。Meng等(2012年)检测了崇义县四个刺葡萄品种的抗氧化性和酚类化合物浓度。Meng等人(2013年)和Ju等人(2021年)分别研究了9个和6个刺葡萄品种的自由形态香气化合物的浓度。为了更好地了解刺葡萄品种的风味特征,本研究首次对当地最受欢迎的五个刺葡萄品种(涩刺、紫秋、米刺、甜刺和白刺)进行了连续三年的调查。

在这项研究中,我们假设每个刺葡萄品种的浆果都有其独特的风味化合物特征。我们根据刺葡萄的理化参数、黄酮类化合物和挥发性化合物的浓度和组成、气味活性值、特征风味化合物,建立了中国南方五个刺葡萄品种的风味特征系统框架。这项研究旨在丰富对刺葡萄的认识,为进一步开发和利用刺葡萄提供充分的理论依据。

1 材料与方法

1.1 实验材料

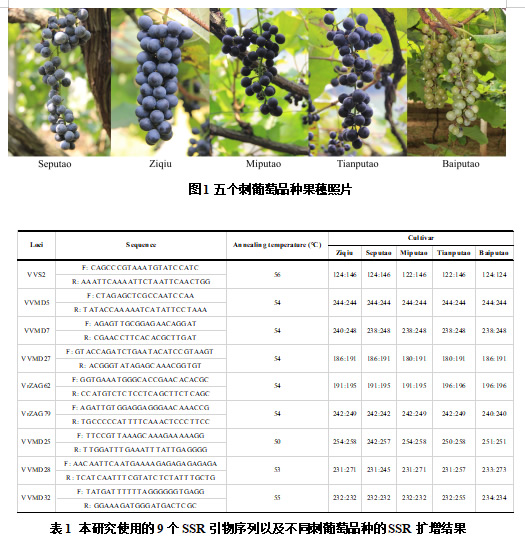

根据往年经验,在2020、2021、2022连续三个年份,当总可溶性固形物在14 °Brix左右时,采收5个刺葡萄品种(图1),包括紫秋、涩刺、甜刺、白次和米刺。紫秋、米刺、甜刺和白刺于2008年种植于湖南农业大学长安基地(东经113º13′,北纬28º9′),涩刺于2013年种植于湖南省中方县桐木镇葡萄园(东经109º49′,北纬27º20′)。所有刺葡萄品种均采用棚架式种植。涩刺的行株距为3.0 m × 3.0 m,其余四个刺葡萄品种的行株距为2.8 m × 3.8 m。葡萄树的生长和修剪及栽培方法相似。灌溉、病虫害和养分控制措施均按照相同的标准执行。这些葡萄园在葡萄生长期间的气象数据(生长度日和降水量)由美国国家环境信息中心(http://ncei. noaa.gov/)提供。

对于每个刺葡萄品种,在采收时(2020年9月19日;2021年9月13日;2022年9月15日)从至少40株不同的葡萄树的树体两侧上随机取样3个生物重复,每个重复600个浆果。此外,还从每株采样葡萄树上随机取样嫩叶,用于品种鉴定。在每个生物重复中,随机选取100个浆果进行理化分析(浆果重量、总可溶性固形物、pH值和可滴定酸度),其余样品用液氮速冻,储存在干冰中,然后运回实验室。冷冻样品储存在-80 °C的冰箱中,以备后续分析之用。

1.2 葡萄的理化分析

采用以下方法测定葡萄浆果的理化指标:称量50个浆果,然后人工挤压取汁。使用数字折射仪(PAL-1,日本爱宕)和pH计(Sartorius PB-10,德国)分别检测总可溶性固形物(TSS)和pH值。果汁的可滴定酸度(TiA)是根据Wen等人(2014年)的方法检测的。由于脊柱葡萄中有机酸的构成和分布与其他酿酒葡萄品种相比存在显著差异,传统方法不适合测定脊柱葡萄中的可滴定酸。具体方法如下:将50颗浆果仔细去核,在液氮下研磨成粉末。将精确测量的2.0克粉末加入40毫升去离子水中。混合物在75 °C下轻轻振荡20分钟,然后冷却至室温。然后在4 °C下以6000 × g离心10分钟,提取10 mL上清液,用NaOH滴定法测定可滴定酸。

1.3 DNA提取和SSR分析

将葡萄样品去籽并在液氮中研磨成粉末,DNA 提取按照New Rapid Plant DNA Extraction Kit(BioTeke,中国)的说明进行。使用琼脂糖凝胶电泳和 NanoDrop 2000分光光度计(Thermo Fisher, 美国)检测所提取DNA的质量和浓度。根据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV,https://www.oiv.int/node/3112)的推荐选择了9个SSR标记对每个DNA样品进行分子鉴定,如表1所示。聚合酶链式反应(PCR)以1.0 μL DNA 模板、1.0 μL正、反引物、12.5 μL 2 × Phanta Flash Master Mix和9.5 μL ddH2O进行。扩增程序如下:98 ℃预变性30 s,然后进行 35个循环:98 ℃ 10 s,50-60 ℃退火 5 s,72 ℃ 5 s,最后 72 ℃延伸 1 min。扩增后,按上述方法检测 PCR 产物的质量和浓度,随后进行测序。

1.4 类黄酮化合物和挥发性化合物的提取与检测

葡萄果实类黄酮物质和香气物质的提取和检测采用实验室统一方法(Liang et al. 2012,Lu et al. 2023)。

2 结果与分析

2.1 葡萄品种鉴定

刺葡萄是分布在中国南方的重要野生葡萄品种,其大部分品种信息未被收录到《国际葡萄品种目录》(VIVC)中。形态鉴定是最传统、最直观、最简单的葡萄分类方法。五个刺葡萄品种的果穗如图1所示。涩刺、米刺和甜刺的果穗呈松散的圆锥形,有歧肩或副穗。而紫秋和白刺的果穗较饱满,呈圆锥形或圆柱形。此外,还首次对5个刺葡萄品种的9个高多态性SSR位点进行了基因分型,如表1所示。在这9个标记中,VVMD5、VVMD7、VVMD27、VVS2、VrZAG62和VrZAG79因其等位基因多态性高、鉴别力强而适用于葡萄栽培品种鉴定。结果表明这些刺葡萄品种的信息尚未纳入VIVC(国际葡萄品种目录),但可以通过SSR数据区分它们。

2.2 葡萄园气候条件

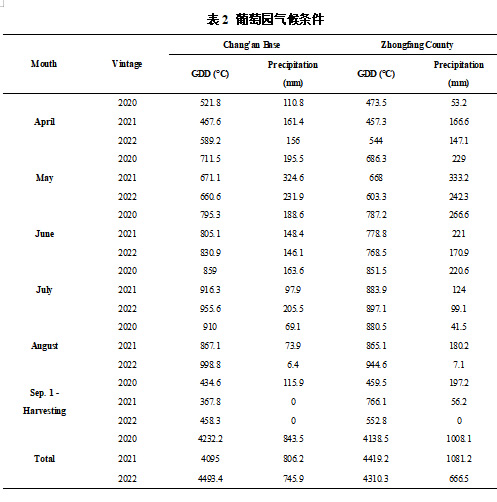

两个葡萄园在葡萄生长期间的气象数据如表2所示。连续三年的气象结果显示,葡萄生长季节葡萄园的降雨量分布均匀,总降雨量约为 800-1000 毫米,只有2022年葡萄园的总降雨量低于800毫米。此外,这些葡萄园的昼夜温差较小,5月至9月的总生长度日为4000-4500 °C。与少雨的地中海气候和中国西北部的烈日干旱地区相比,这两个葡萄园沐浴在大陆性亚热带季风湿润气候的怀抱中,温暖湿润,光照不足。在当地的气候条件下,只有抗性强的野生葡萄品种才适合生长,如刺葡萄(Vitis davidii Foëx.)。

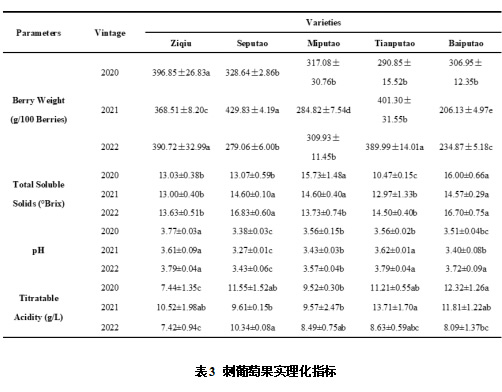

2.3理化指标

五个刺葡萄品种浆果的理化指标见表3。在大多数年份中,紫秋的浆果重量(3.85 g)最高,总可溶性固形物(13.22 °Brix)最低,pH值(3.72)最高,可滴定酸度(8.46 g/L)最低。除2020年外,甜刺的理化指标与紫秋 相似。涩刺连续三年pH值最低(3.36),与其他刺葡萄品种差异显著。白刺的浆果重量最低(2.49 g),总可溶性固形物含量最高(15.76 °Brix)。至于米刺,浆果的理化指标在五个刺葡萄品种中处于中间位置。

值得注意的是,刺葡萄的浆果重量是我们熟悉的酿酒葡萄(如赤霞珠)的两倍到三倍(Tian et al., 2023)。此外,与这些传统酿酒葡萄相比,刺葡萄的总可溶性固形物浓度低,可滴定酸度浓度高,这与之前的研究结果一致(Ju et al., 2021; Meng et al., 2012)。除了品种本身的特性外,造成这一现象的原因可能是脊柱葡萄的生长条件湿热,湿热的气候条件抑制了葡萄的成熟(Liang et al., 2013)。

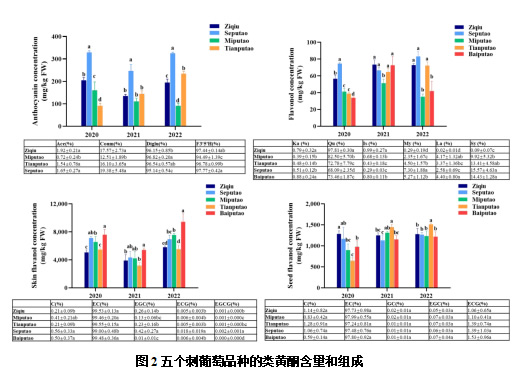

2.4 花色苷

如图2所示,本研究测定的四种红刺葡萄的花色苷总浓度范围为91.43-328.85mg/kg(鲜重)。涩刺的花色苷浓度最高,其次是紫秋和甜刺,米刺的花色苷浓度最低。刺葡萄的花色苷浓度较低。这种现象可能有几个原因。首先,刺葡萄的浆果通常较大,虽然有研究表明其果皮中含有大量花色苷(Ju et al., 2020),但刺葡萄较低的皮肉比限制了浆果中花色苷的潜力。此外,温暖潮湿的生长环境在刺葡萄的生长季节降雨量大、光照不足,不利于花色苷的积累(Cheng et al., 2014)。此外,值得注意的是,糖在调节花色苷生物合成途径中负责关键酶的基因表达方面起着至关重要的作用(Gollop et al., 2001)。此外,糖是合成苷的前体化合物,糖含量的降低会直接影响苷形式花色苷的合成。

本研究共检测到32种单体花青素,包括2种天竺葵素、6种花青素 、6 种花翠素、6种甲基花青素、6种甲基花翠素和6种二甲花翠素衍生物,在这六种花青素中,苹果苷衍生物的浓度最高,是刺葡萄中最主要的花青素,这与大多数葡萄品种的结果一致(Biniari et al., 2020)。此外,本研究还检测到了微量的天竺葵素衍生物,这些衍生物已被证明在V. vinifera(Castillo-Munoz et al., 2009)、V. amurensis(Razgonova et al., 2021)和V. rotundifolia(Sandhu et al., 2010)中存在痕量水平。为了帮助理解刺葡萄品种的花色苷特征,我们根据花色苷的结构将其分为不同类型,包括单糖苷型、双糖苷型、乙酰化型和香豆酰化型花青素,如图2所示。在不同的糖基化花青素中,包括17种双糖苷花青素,约占花色苷总浓度的94%-97%,其中涩刺所占比例最低。与广泛使用的酿酒葡萄不同,刺葡萄含有大量的双糖苷花色苷,这与Liang等人(2013年)的研究结果一致。乙酰化花色苷通常是葡萄中含量最高的酰化花色苷,而香豆酰化花色苷含量较低(Tian et al., 2022)。然而,这四种刺葡萄中的酰化花色苷主要是香豆酰化的,乙酰化花色苷的浓度较低。其中,米刺的香豆酰化和乙酰化花青素比例明显低于其他三个品种。此外,这些花色苷还可以通过生物合成途径进行区分,在一定程度上反应了F3'H和F3'5'H途径的活性。结果表明,3'5'-羟基化花色苷是含量最高的花色苷,涩刺的比例最高(97.77%),米刺的比例最低(94.49%)。

2.5 黄酮醇

五个刺葡萄品种的总黄酮醇浓度介于33.90至83.16 mg/kg FW之间(图2)。涩刺的黄酮醇浓度最高,2020年明显高于其余四个刺葡萄品种。相反,白刺和米刺的黄酮醇浓度最低,在三年中有两年明显低于其他三个品种。本研究共检测到 15种黄酮醇。在五个脊柱品种中,槲皮素-3-O-鼠李糖苷是主要的黄酮醇,这与Liang等人(2013年)的研究结果一致。然而,葡萄中含量最多的黄酮醇通常是槲皮素-3-O-葡萄糖苷和槲皮素-3-O-葡萄糖醛酸苷(梁等人,2014 年)。这可能是一个值得进一步研究的有趣课题。此外,15种黄酮类化合物根据其结构可分为六种类型,包括槲皮素、山柰酚、杨梅素、杨梅素、丁香素和异鼠李素衍生物(Shi et al., 2023)。研究结果表明,不同刺葡萄中的黄酮醇含量差异很大。槲皮素衍生物是刺葡萄中含量最高的黄酮类化合物,在紫秋中的比例最高(97.81%),而在涩刺中的比例最低(68.09%)。其次是丁香亭衍生物,但紫秋除外。涩刺和白刺的丁香亭衍生物比例明显高于紫秋和米刺。这五个刺五加品种中的丁香亭、杨梅酮、异鼠李素和山柰酚衍生物所占比例较小。在这四种黄酮醇中,涩刺的槲皮素比例最高,白刺的丁香亭和山奈酚比例最高,紫秋的异鼠李素比例最高。

2.6 黄烷醇

黄烷醇是葡萄中含量最高的类黄酮化合物,主要存在于果皮和种子中,本研究中五个刺葡萄的总黄烷醇浓度如图2所示。果皮黄烷醇的总浓度介于3.18和9.44g/kg(鲜重)之间。白刺中的黄烷醇浓度高于其他四个红刺品种。在这五个品种中,共检测到5种黄烷醇,包括(+)-儿茶素(C)、(-)-表儿茶素(EC)、(-)-表儿茶素-3-O-没食子酸酯(ECG)、(-)-表没食子儿茶素(EGC)和(-)-表没食子儿茶素-3-O-没食子酸酯(EGCG),这些黄烷醇与赤霞珠(V. vinifera)中的黄烷醇十分相似(Lu et al., 2023). EC是含量最高的皮黄烷醇,占果皮黄烷醇总量的99%。与果皮黄烷醇相比,种子黄烷醇的总浓度较低,这与早先对刺葡萄的研究结果一致(Liang et al., 2013)。此外,种子中未检测到EGCG,但检测到微量的(+)-Gallocatechin(GC)。然而,五个刺葡萄品种的种子黄烷醇浓度和组成差异较小,只有甜刺在2021年和2022年的浓度明显高于涩刺、紫秋和白刺。这表明,葡萄籽黄烷醇的含量比较稳定,受刺葡萄品种的潜在影响较小。

2.7 香气物质

在五个刺葡萄品种中共鉴定出104种挥发性化合物,包括52种游离挥发性化合物和52种结合挥发性化合物。这些挥发性化合物根据其结构可分为8类,包括C6/C9化合物、萜类化合物、降异戊二烯类化合物、醇类化合物、酯类化合物、苯类化合物、挥发性酚类化合物和醛类/酮类化合物。各类化合物的总浓度见表4。五个刺葡萄品种的挥发性化合物差异很大。白刺的游离苯类化合物浓度最高,紫秋葡萄最低,至少有两年明显低于/高于其他品种。而紫秋葡萄中的结合态苯类物质含量明显高于除米刺以外的其他品种。在挥发酚方面,涩刺中游离挥发酚的总浓度明显高于其他品种。相反,涩刺中结合态挥发酚的浓度明显低于其他品种。白刺葡萄中游离态的萜类化合物和降异戊二烯类化合物的浓度明显高于其他品种。此外,白刺中游离态醇、游离态醛/酮和结合态酯的浓度也高于其他品种。紫秋和甜刺的结合态醇类总浓度较高。

2.8 香气活性值

由于不同挥发性化合物的阈值不同,仅根据挥发物浓度来描述葡萄和葡萄酒的香气轮廓是不够的。根据气味阈值,计算出每种游离挥发性化合物在葡萄汁中的香气活性值(OAV),并根据气味描述符对香气进行分类。一般来说,OAV值大于1.0的挥发性化合物被认为对气味有显著贡献。在本研究中,有8种挥发性化合物的OAV值大于1.0,它们是己醛、(E)-2-己烯醛、壬醛、(E)-2-壬烯醛、(E, Z)-2,6-壬二烯醛、α-紫罗兰酮、β-紫罗兰酮、β-大马士酮。此外,挥发性化合物之间存在的协同效应导致OAV < 1.0的挥发性化合物也对感官有重要贡献(Zhu et al., 2017)。因此,我们也考虑并介绍了OAV > 0.1的化合物。己醛、(E)-2-己烯醛、(E)-2-己烯-1-醇、壬醛和(E, Z)-2,6-壬二烯醛能令人联想到绿色和草本植物(Wu et al., 2022)。在这些化合物中,己醛、(E)-2-己烯醛和(E, Z)-2,6-壬二烯醛的OAV值最高,决定了刺葡萄的草本风味。因此,至少在两年内,紫秋和白刺都具有较高的草本风味。萜类化合物、降异戊二烯类化合物和苯类化合物通常赋予葡萄和葡萄酒愉悦的香气(Wu et al., 2022; Xu et al., 2017; Yuan et al., 2016)。尽管它们在浆果中的浓度很低,但由于阈值较低,因此对葡萄和葡萄酒有着非常重要的影响。在2021年和2022年,白刺中β-大马士酮的OAV值明显高于涩刺、甜刺和紫秋。先前的研究表明,(E)-2-壬烯醛具有湿润、泥土、脂肪和干草的气味(Wu et al., 2022)。(E)-2-壬烯醛是刺葡萄泥土味的主要成分。在2020年和2022年,白刺的泥土味明显强于紫秋和涩刺,这是因为其浆果中的(E)-2壬烯醛浓度较高。β-紫罗兰酮让人联想到香脂、玫瑰和紫罗兰,香脂是关键的偏好味道,与葡萄浆果的偏好分数呈正相关(Wu et al., 2018)。在为期三年的实验中,五个刺葡萄品种的β-紫罗兰酮的OAV没有出现显著差异。值得注意的是,葡萄果实中的结合态挥发性化合物会在发酵过程中影响葡萄酒的香气(Lu et al., 2023)。因此,酿酒师在酿酒过程中也需要注意不同刺葡萄品种结合挥发性化合物的差异。

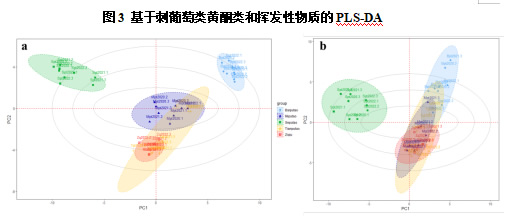

2.9 基于刺葡萄类黄酮类和挥发性物质的PLS-DA

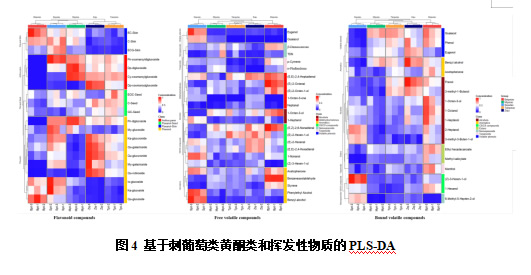

为了进一步分析不同刺葡萄品种的风味特征,根据类黄酮化合物和挥发性化合物浓度的归一化值分别进行了偏最小二乘判别分析(PLS-DA)(图3)。在类黄酮化合物方面,根据PLS-DA模型的第一和第二主成分(PC1和PC2),将三年中总共45个刺葡萄样品分为四组。涩刺、白刺、紫秋和米刺样品之间有明显的区别,这表明它们的类黄酮化合物组成有一定的品种特征。然而,甜刺的类黄酮成分受年份影响,2021年和2022年甜刺的类黄酮成分与紫秋相似,2020年与米刺相似。挥发性化合物方面,根据PLS-DA模型的PC1和PC2将刺葡萄样品分为三组。涩刺和白刺区别于其他刺葡萄品种,而米刺、甜刺和紫秋的葡萄挥发性成分相似。根据VIP值,筛选出VIP 值大于1.0的关键变量进行差异化合物分析,如图4所示。

2.10 差异物质分析

通过PLS-DA模型,在五个刺葡萄品种中筛选出VIP值大于1.0的差异化合物共62个,包括20个类黄酮化合物、24个游离态挥发性化合物和18个结合态挥发性化合物。分别对差异化合物中类黄酮化合物、游离态挥发性化合物和结合挥发性化合物的三年平均浓度进行聚类热图分析(图4)。在黄酮类化合物方面,与其他刺葡萄品种相比,白朴坨葡萄含有丰富的EC-果皮、C-果皮和Qu-葡萄糖苷。涩刺的特点是富含Pn-香豆酰双糖苷、Is-葡萄糖苷和Ka-葡萄糖苷。米刺含有高浓度的Dp-双糖苷和Cy-香豆酰葡萄糖苷。紫秋的特点是含有较多的Ka-葡萄糖醛酸苷、Qu-葡萄糖醛酸苷、My-半乳糖苷和芦丁。甜刺含有较多的EGC-种子、C-种子和GC-种子,但与其他刺葡萄品种的差异较小。

在游离态挥发性差异化合物方面,涩刺的丁香酚、愈创木酚、1-壬醇、1-庚醇、苯乙醇和苯甲醇含量高于其他刺葡萄品种。白刺的特点是含有较多的β-大马士酮、(E,E)-2,4-庚二烯醛、(E)-2-辛烯醛、(E)-2-辛烯-1-醇、(E,Z)-2,6-壬二烯醛、苯乙醛和苯乙烯。根据热图,米刺、甜刺和紫秋聚集在一起,大部分游离挥发性差异化合物的浓度较低。差异结合挥发性化合物的结果表明,白刺中大多数差异结合挥发性化合物的浓度在五个刺葡萄品种中处于中高水平。涩刺的2-庚醇、3-甲基-3-丁烯-1-醇、(Z)-3-己烯-1-醇、6-甲基-5-庚烯-2-醇的浓度高于其他刺葡萄品种。此外,紫秋葡萄的特点是结合态丁香酚、苯甲醇和异戊烯醇的浓度较高。

3 结论

本研究利用SSR标记鉴定了分布于中国南方的5个刺葡萄品种(涩刺、紫秋、甜刺、米刺、白次)。利用高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)和气相色谱-质谱(GC-MS)连续三年(2020-2022年)对这五个刺葡萄品种浆果的类黄酮化合物和挥发性物质成分进行检测,以揭示其在中国南方的风味特征。在理化指标方面,刺葡萄品种的浆果果粒大(2.06-4.29 g),甜度(12.97-16.83 °Brix)和酸度(7.42-13.71 g/L)适中,适合食用和榨汁。在类黄酮化合物方面,四个红刺葡萄品种的花色苷总浓度在91.43-328.85 mg/kg FW之间。五个刺葡萄品种的黄酮醇、皮黄烷醇和籽黄烷醇的总浓度分别为33.90至83.16毫克/千克(鲜重)、3.18至9.44克/千克(鲜重)和0.90至1.51克/千克(鲜重)。类黄酮化合物的浓度在五个刺葡萄品种中差异很大。挥发性化合物中,己醛、(E)-2-己烯醛和(E, Z)-2,6-壬二烯醛使白刺和紫秋的草本味更浓。β-大马士酮和(E)-2-壬烯醛赋予白刺更多的花香、果香和泥土香。此外,多元统计分析还揭示了五个刺葡萄品种各自特有的风味化合物。

总之,我们根据葡萄理化参数、类酮类化合物和挥发性化合物的浓度和组成、香气活性值和特征风味化合物,建立了中国南方五个刺葡萄品种风味特征的系统框架。这项研究的结果有助于刺葡萄的进一步开发和利用,并为更广泛地了解其他野生葡萄品种的风味特征提供了一个很好的范例。