栽培生理岗位

摘 要:‘巨峰’葡萄在采后流通期间容易发生落粒、烂果、果实衰老等情况,造成果实品质下降及严重的经济损失,因此有效控制葡萄品质劣变、提高采后物流保鲜效果具有重要意义。以‘巨峰’葡萄为试验材料,采前10 d用不同浓度(0、1、5、10 mmol·L-1)的肉桂酸乙醇水溶液喷施果穗,设置无处理为空白对照(CK),研究采前肉桂酸处理对4 ℃贮藏0、7、14 d‘巨峰’葡萄果实质构特性、落粒率、腐烂率、果梗褐化度、表面菌群等影响。结果发现,10 mmol·L-1肉桂酸处理效果最显著,其中果实质构指标、果梗褐化度、果柄脱落指标、落粒率和腐烂率与CK相比均显著。本研究中,在相同贮藏时间内,各处理果实质构特性指标和葡萄果柄脱落指标随肉桂酸浓度增加呈上升趋势,落粒率、果梗褐化度、葡萄腐烂率和果皮带菌率随肉桂酸浓度增加而降低。而随着贮藏时间延长,肉桂酸对这些指标的处理效果逐渐减弱。这些结果表明采前肉桂酸处理可以有效提高葡萄果实耐贮性。

关键词:肉桂酸;葡萄;质构;落粒;耐贮性

葡萄作为一种重要水果,在全球范围内广泛栽培,也深受消费者欢迎。我国南方‘巨峰’葡萄果实多成熟于高温多雨的夏季,在采后贮运和销售过程中容易受到机械损伤和病原菌的侵染,从而发生落粒、腐烂、果梗褐变等现象,极大降低了其商品价值[1]。针对目前兴起的电商物流在短期运输过程中保持果实品质的需求,有必要探索绿色、安全、有效的非硫保鲜技术,以延长葡萄果实的保鲜期和提高贮藏品质。传统的SO2熏蒸结合低温保藏法虽然能控制葡萄采后腐烂,但存在着硫残留超标的风险[2]。因此,寻找替代方案是当务之急。通过引入新的非硫保鲜技术,可以解决传统方法可能造成的果实漂白、风味劣变等问题[3],同时降低对人体和环境的危害。这种技术将有助于确保在短期电商物流运输过程中果实的品质,为消费者提供更加安全、健康的产品。

肉桂酸作为一种存在于植物中的天然有机酸,是植物体内苯丙烷代谢途径中形成的次生代谢产物,可影响果实品质和抗氧化特性[4]。研究已证实,外源肉桂酸处理能有效抑制柑橘和草莓等多种果蔬在采后贮藏期间的腐烂,诱导酚类合成,从而提高果实的抗氧化活性[5-6]。此前的研究发现,10 mmol·L-1的肉桂酸处理能显著诱导采后葡萄果实抗病相关酶活性的上升,发挥诱导寄主抗性的作用[7]。此外,肉桂酸可以通过诱导菌丝的收缩和畸变,引发真菌细胞成分泄漏和降解,从而抑制多种病害真菌孢子萌发和菌丝生长[8]。

‘巨峰’葡萄是我国主要的鲜食品种,在全国各地均有种植,也是采后贮藏的主要品种,但是贮藏期间的落粒及品质下降问题一直没有得到较好的解决。目前关于采前肉桂酸处理对‘巨峰’葡萄果实贮藏品质的影响研究相对较少,其具体作用效果尚不清楚。本研究通过采前肉桂酸处理,探究‘巨峰’葡萄果实耐贮运效果的变化,以期为提高贮运过程葡萄品质提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料为福建省福安市松罗镇尤沃村葡萄种植园避雨栽培的9年生‘巨峰’葡萄,株距1.5 m,棚架栽培。种植园位于26°50′N,119°48′E。该地属亚热带海洋性季风气候,年均温22.6 ℃,年均降水量1621 mm,无霜期280~300 d,多年平均湿度80%,年日照数达1900 h。

1.2 试验设计及样品处理

选择树势一致的‘巨峰’葡萄树,在采前10 d(2023年8月20日),分别使用0、1、5、10 mmol·L-1肉桂酸溶液均匀喷施葡萄果穗,设无处理作为空白对照(CK),每个处理喷施5株树,采用随机区组设计,重复3次。处理10 d后(2023年8月30日)取样,通过福建果之道供应链公司冷链物流,48 h内送至天津市北辰区中国农学会葡萄分会。将样品存在4 ℃冰箱分别贮藏0(贮藏开始)、7、14 d后,取部分果实进行相关指标的统计和测定。

1.3 果实质构特性检测

试验于天津农学院葡萄生理与栽培实验室进行。采用岛津EZ-SX型果蔬品质测试仪,进行果柄脱落测试、果实穿刺测试和常规全质构分析(TPA)测试(200 N量程),每个处理5次重复。果柄脱落测试:使用果蔬夹探头,区域1上行程速度30.00 mm·min-1(位移为15 mm);果实穿刺测试:使用2 mm探头,区域1下行程速度20.00 mm·min-1 (位移为10 mm),区域2上行程速度500.00 mm·min-1 (位移为15 mm);全质构分析测试:使用100 mm探头,区域1下行程速度30.00 mm·min-1 (位移2mm),区域2上行程30.00 mm·min-1 (位移2 mm),区域3保持行程(持续时间5 s),区域4下行程30.00 mm·min-1 (位移2 mm),区域5上行程30.00 mm·min-1 (位移3 mm)。

1.4 果梗褐化度

参考Zhang和Lei等的方法,并稍作修改[9-10]。称取5 g葡萄穗轴样品,剪碎后,迅速在液氮中充分研细,加蒸馏水定容至50.0 mL,静置浸提2 h。分别在3个10 mL离心管中加入测定液5.0 mL,添加95%乙醇5.0 mL,涡旋混匀后将离心速度设定为5400 r·min-1,离心时间为10 min。取上清液测定A420的吸光度值,以5 mL蒸馏水和95%乙醇混合液为参比,以OD420表示褐化度。

1.5 落粒率和腐烂率统计

不同处理时间后,将装在保鲜袋中的葡萄倒出,统计落粒数、烂果数和在穗果数并记录。使用以下公式计算落粒率和腐烂率。

落粒率(%)=落粒数/穗粒数×100

腐烂率(%)=烂果数/穗粒数×100

1.6 葡萄表面真菌分离和纯化

参考李雪等[11]的方法,并稍加修改。使用马铃薯蔗糖琼脂(PSA)培养基对真菌进行分离和纯化培养,将不同处理的葡萄浆果随机选取5粒进行组织分离,每粒浆果用75%酒精浸泡30 s,用解剖刀切取5 mm×5 mm的3块表皮组织,深度为1~2 mm,然后将表皮组织的表皮面朝下置于培养基上,恒温箱28 ℃培养。当菌落开始形成时进行标记,5 d后菌落稳定后开始统计菌落数量并编号。随后将菌落放入含氨苄青霉素钠的PSA培养基中进行纯化培养。在菌群种类的鉴定过程中,根据菌落的形态、颜色、大小等特征进行鉴定,统计菌落数、菌种数和带菌率。

1.7 数据处理和分析

使用WPS进行数据整理,以上试验数据用平均值±标准偏差表示,利用GraphPad Prism9软件作图,采用SPSS 26软件数据进行单因素方差分析。

2 结果与分析

2.1 肉桂酸对葡萄果实质构特性的影响

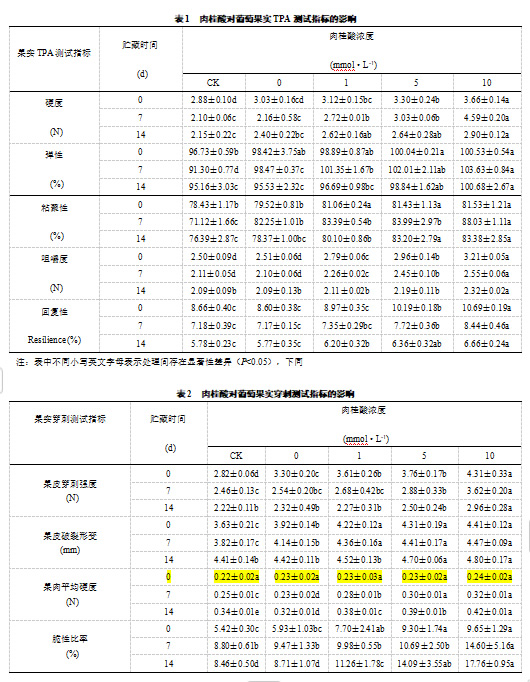

对果实TPA测试和穿刺测试中的指标,进行不同肉桂酸浓度处理间的差异分析(如表1和表2)。相同浓度的肉桂酸处理下,咀嚼度、回复性、果皮弹性和果肉平均硬度在整个贮藏期间呈下降趋势,而其他指标并未呈现这一规律。在相同贮藏时间内,所有质构特性指标随肉桂酸浓度增加呈上升趋势,整体上看,CK与0 mmol·L-1肉桂酸处理间不显著,10 mmol·L-1肉桂酸处理的质构特性指标均显著高于CK。

2.2 肉桂酸对落粒率和果梗褐化度的影响

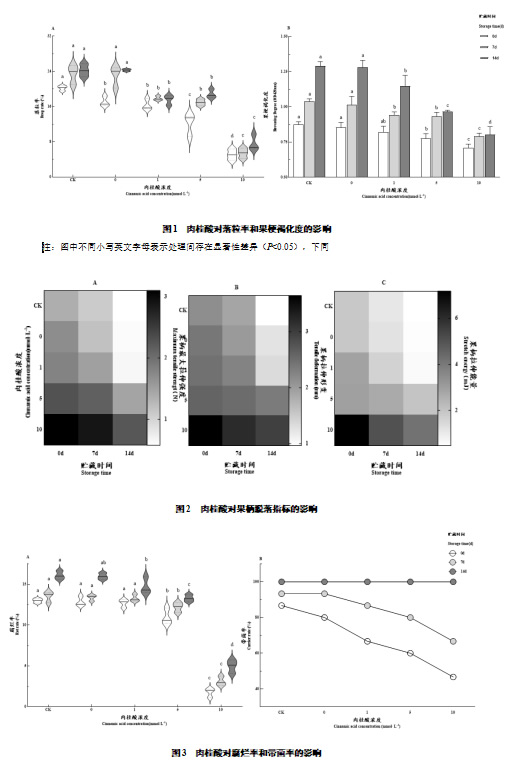

由图1可知,在相同贮藏时间内落粒率和果梗褐化度随肉桂酸浓度增加显著降低,10 mmol·L-1处理的效果最好,贮藏开始时的落粒率和果梗褐化度为5.06%和0.70,比CK分别降低了74.94%和19.54%,相同浓度的肉桂酸处理下落粒率和果梗褐化度随着贮藏时间的延长呈上升趋势。

2.3 肉桂酸对葡萄果柄脱落指标的影响

如图2所示,果柄最大拉伸强度、果柄拉伸形变和果柄拉伸能量在相同贮藏时间内随着肉桂酸浓度的升高而增加,10 mmol·L-1处理的效果最好。贮藏开始时,与CK相比,10 mmol·L-1肉桂酸处理的果柄最大拉伸强度提高了126.17%,果柄拉伸形变提升了69.53%,果柄拉伸能量提升了277.59%,而随着贮藏时间的延长这3个指标显著降低。

2.4 肉桂酸对葡萄果实腐烂率和果皮带菌率的影响

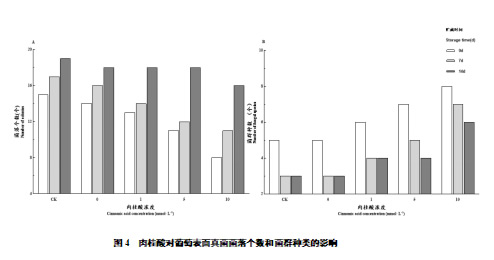

由图3可知,在相同贮藏时间内葡萄腐烂率和果皮带菌率随肉桂酸浓度增加而降低,10 mmol·L-1处理的效果最好,贮藏开始时的腐烂率和带菌率分别为1.75%和46.67%,比CK分别降低了86.52%和46.15%;贮藏7 d时的腐烂率和带菌率分别为3.09%和66.67%,比CK分别降低了77.11%和28.57%;贮藏14 d时的腐烂率较CK降低了69.22%,而带菌率各处理均升至100%。

2.5 肉桂酸对葡萄表面真菌菌落个数和菌群种类数的影响

在不同贮藏时期分离得到葡萄表面的真菌菌株共有17种,其中A-1~A-10为贮藏开始时分离纯化所得,B-1~B-4为贮藏7 d时分离纯化所得,C-1~C-3为贮藏14 d时分离纯化所得,反映了葡萄表面的菌群种类在贮藏过程中逐渐减少的现象。

由图4可知,葡萄表面分离出的菌落个数随贮藏时间的延长而逐步上升,而菌群种数的趋势与之相反。10 mmol·L-1处理的效果最好,与CK相比,贮藏开始时的果皮真菌菌落数降低了46.67%,菌群种数提升了60.00%;贮藏7 d时果皮真菌菌落数降低了35.29%,菌群种数提升了133.33%;贮藏14 d时果皮真菌菌落数降低了15.78%,菌群种数提升了100.00%。

3 讨论与结论

本试验采用不同浓度肉桂酸溶液,在采前10 d喷施‘巨峰’葡萄果穗,结果表明在相同贮藏时间内随着肉桂酸浓度的增加葡萄果实的质构特性相关指标也增加,其中10 mmol·L-1处理效果最为显著,这与茉莉酸甲酯、1-MCP和褪黑素等保鲜剂作用效果类似[12-14]。葡萄果实在成熟过程中会经历一系列生理变化,如原果胶转化为可溶性果胶,这与果实硬度和脆性的变化有关。果皮和果肉的硬度与原果胶含量呈正相关,而果胶的降解程度可能是造成葡萄质地差异的重要原因之一[15]。此外,病菌在侵染葡萄果实时,会分泌出各种酶,这些酶能够分解果实细胞壁中的纤维素、果胶等成分,从而破坏果实的细胞结构,导致果实质构特性的改变[16]。肉桂酸对某些细菌和真菌具有较强的抑制作用[17]。

葡萄果实在贮藏中由于正常的衰老和病菌的侵害而溃败,种种生理生化指标的变化直接表现为葡萄采后贮藏中的落粒与腐烂[18]。葡萄果实落粒是指葡萄果实与果柄分离的现象,这在贮藏运输过程中普遍发生。落粒可以分为湿落和干落两种类型,湿落通常是因为果刷纤细,容易从果实中拉出,而干落则是因为果柄与果粒间离区细胞分化、分离,在受到震动和机械损伤的情况下引起落粒[19]。贮藏过程中葡萄的萎蔫、褐变和腐烂始于果柄,随着贮藏时间的延长,果梗失水氧化褐变,葡萄落粒率呈上升趋势[20-21]。果梗褐化和果实腐烂之间相互影响,果梗褐化可能是果实腐烂的早期迹象,当果梗褐化时,果梗的防御能力下降,更容易受到微生物的侵染,从而加速果实腐烂的进程。反之,如果果实已经开始腐烂,果梗褐化可能会更加严重,因为腐烂过程中释放的营养物质可能吸引更多的病原体,加剧褐化的程度[22]。本试验中肉桂酸处理的果梗褐化度均低于对照,尤其是5 mmol·L-1和10 mmol·L-1处理最为显著,这与果柄拉伸指标的处理效应相互印证,很好的说明了肉桂酸处理对降低葡萄落粒率的作用效果。果实贮藏过程中,表面的蜡质、角质层逐渐发生变化,出现裂纹或气孔,失去自身调控能力,病原菌通过自然开孔侵染引起果实腐烂[2]。本试验中肉桂酸处理降低了葡萄果皮带菌率和表面菌落个数,这表明肉桂酸的处理可能通过抑制菌群的竞争力来减少葡萄带菌率,进而降低葡萄腐烂率。

通过综合比较不同浓度肉桂酸处理对葡萄果实生理生化和贮藏效果的变化,同时结合生产实际,发现采前喷施10 mmol·L-1肉桂酸对于促进葡萄果实品质和耐贮性提升效果最佳,但是受限于肉桂酸在水中的溶解度,无法探究更高浓度肉桂酸对葡萄的影响,且其中涉及的调控机制有待进一步研究。这些研究结果对于葡萄产业的发展具有重要意义,为肉桂酸处理在葡萄采前干预的应用中提供了有力的理论依据和实践指导。