福州综合试验站

近年来,随着避雨设施的应用及大力推广,福建葡萄产业迅速发展。截至2022年底,福建省葡萄栽培总面积约1.15万hm2,年产量24.2万t,葡萄产业已成为东南湿热区赋能乡村振兴的支柱产业。葡萄作为一种蔓生植物,枝梢生长量大,整形修剪不当易导致果园郁闭、结果部位外移等问题,从而影响果实的产量和品质;且福建葡萄75 %以上的种植品种为巨峰,树势偏旺时易落花落果,生产上需通过及时且多次的控梢摘心以平衡营养生长与生殖生长,促进成花坐果。合理的栽培模式能使结果枝均匀分布于架面,简化枝梢及花果管理,改善树冠内膛的通风透光条件,促进枝叶光合作用,并平衡源库关系,协调光合产物的分配与利用,进而提高果实产量和品质,最终实现管理省工、成本降低、效益提升,对促进葡萄产业健康良性发展具有积极意义。栽培模式对果实品质的影响已在苹果、梨、桃、葡萄等多种果树上有所研究与应用,本试验以巨峰葡萄为试材,探讨生产中采用的“一”字形棚架式与高干水平自然发散形棚架式等2种生产上主要的栽培模式对果实品质及经济效益的综合影响,筛选福建葡萄优化栽培模式,为优质、高效栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料与栽培模式

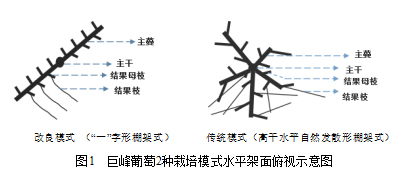

试验地点位于福建省宁德市寿宁县凤阳镇官田村的寿宁县祥瑞葡萄种植专业合作社缪文钦葡萄园(27°13´N,119°28´E),属中亚热带湿润气候区,海拔670 m,年平均气温15.1 ℃,极端最低气温-9.8 ℃,≥10 ℃年活动积温4 249 ℃,年平均降雨量1 911 mm,无霜期235 d。园区采用标准镀锌钢管避雨栽培,壤土,水肥一体化滴灌。试验材料为园区内10 a生巨峰葡萄。2种栽培模式具体如下:改良模式为“一”字形棚架式(两主蔓在主干两侧对称分布),种植株行距为3.00 m×2.60 m;传统模式为高干水平自然发散形棚架式(主蔓在主干顶部分布的数量和位置均不固定),株行距为1.50 m×2.60 m。

1.2 测定指标与方法

2022、2023年均于8月中下旬取样,即巨峰葡萄花后90 d,果粒完全着色,呈现出该品种完全成熟所特有的品质性状。每种模式随机选择18株葡萄树,6株为1个重复,共3次重复。每处理随机选择10个果穗,每果穗按上中下部位共取果3粒,即每处理各取果30粒。

1.2.1 果实质构测定

将每处理的30个果粒依次放置在FTC TMS-Pilot食品物性分析仪(质构仪)载物台中心,样品被穿刺位置为葡萄浆果的赤道区域,利用穿刺程序和P/2探头(直径2 mm)进行测定。测试参数为:起始力0.075 N、测试速度200 mm/min、穿刺距离5.00 mm,得到果皮强度、果皮破裂深度、果皮韧性、脆性、果肉硬度等相关质地参数指标,每果粒测定1次。

1.2.2 果皮色差值测定

每果粒取赤道部位2点,用HP-200型精密色差仪(深圳汉谱光彩有限公司)分别测定色差值L、a、b、C、H值。其中,L值越大表示所测样品的表面亮度越大;a值正值为红色,负值为绿色,绝对值越大颜色越深;b值正值为黄色,负值为蓝色,绝对值越大着色越深;C值为饱和值,表示颜色的彩度,其值越大颜色越纯。H值为色调角,范围为180°~360°,随着角度的增大,颜色逐渐加深。

1.2.3 果实其他品质指标测定

果穗、果粒质量用分析天平称量;将30粒果剥皮后榨汁,用手持折光仪测定可溶性固形物含量,酸碱滴定法测定可滴定酸含量。

1.2.4 经济效益核算

观测与统计不同栽培模式下果实完全成熟时间、优质果率、生产成本(包括农资材料、管理用工及设施维护等)及出园单价等,核算净收益。

1.3 数据统计与处理

对各指标两年数据进行平均值折算后采用Excel 2010和DPS 7.50软件单因素试验统计分析、新复极差检验对数据进行处理分析。

2 结果与分析

2.1 不同栽培模式对‘巨峰’葡萄果肉质构特性的影响

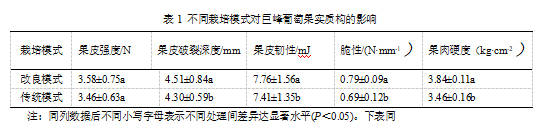

葡萄果肉质地是果实商品性状的重要指标之一,直接影响到果实的口感、贮运和加工性能。果皮强度即探头穿破果皮所需力的大小,由表1可以看出,2种模式下巨峰葡萄果皮强度值相近,差异不显著。而改良模式的果皮破裂深度、果皮韧性、脆性及果肉硬度均显著优于传统模式。由此认为,改良模式巨峰葡萄果肉细胞结构更加紧凑、硬度和脆性更大;传统模式巨峰葡萄果肉更为柔软,综合口感不如改良模式。

2.2 不同栽培模式对‘巨峰’葡萄果皮色泽的影响

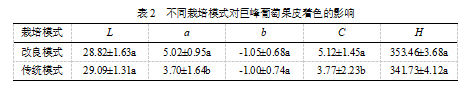

良好的外观着色是葡萄果实成熟度及商品性的重要体现与参考标准。由表2可知,2种栽培模式下葡萄果皮色差L值和b值无显著差异。改良模式a值、C值显著高于传统模式,表明其果皮红色成分更多、颜色更饱满,着色更深。H值处于300°~360°,表明巨峰葡萄完全成熟时果皮颜色在紫红色至蓝黑色范围之内,这与肉眼观察结果也相对一致。综上认为,改良模式较传统模式更有利于果皮着色的加快和充分均匀一致,果粒颜色更深。这是由于改良模式增大了株行距,枝梢合理分布,通风透光性能改善,促进了植株光合作用及营养物质积累,果粒能充分完全着色的缘故。

2.3 不同栽培模式对‘巨峰’葡萄果实其他品质的影响

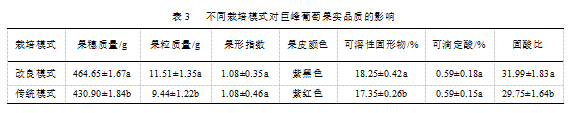

由表3可知,改良模式葡萄果穗、果粒质量均大于传统模式,其中,改良模式巨峰葡萄平均单穗质量464.65 g,单粒质量11.51 g,较传统模式分别增加33.75 g和2.07g,差异达显著水平。不同栽培模式葡萄果粒均为椭圆形。改良模式巨峰葡萄果实可溶性固形物含量较传统模式提高了0.9个百分点,而可滴定酸含量相近,固酸比值显著提高,果实综合品质更加优异。

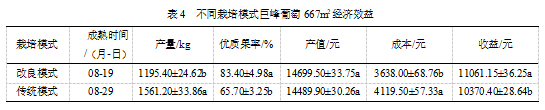

2.4 不同栽培模式对‘巨峰’葡萄经济效益的影响

改良模式巨峰葡萄果实完全成熟时间较传统模式提早10 d左右(见表4),每667 m2产量较传统模式减少365.8kg;但优质果率提升了17.7个百分点;每公斤出园价格也由9.3元提升至12.3元。在产值相当的情况下,改良模式简化了修剪、摘心等操作要求,降低了田间管理难度,提升管理效率,667 m2生产成本由4119.5元降至3638元,节本11.69 %,整体收益更佳。综上,改良模式巨峰葡萄果实外观、内在品质俱佳,667 m2净收益较传统模式实现增收690.75元,符合现代农业省力化高效生产的发展趋势。

3 结论与讨论

良好的果树栽培模式有利于改善冠层通风透光性能、增强光合作用,调节果树营养生长与生殖生长的平衡关系,优化矿质营养供应,进而提升果实品质。本试验比较了2种福建省葡萄栽培模式对巨峰葡萄果实品质及经济效益等的综合影响。结果表明,改良模式(“一”字形棚架式)栽植密度低,园地通风透光良好,在提早鲜果供应时期的同时还改善了果实内外在品质,病虫害发生程度减轻,化肥农药施用量减少,促进了绿色安全生产和优质果率提升。改良模式有效简化了修剪等管理操作,全年摘心、花果管理及施药用工减少,667 m2生产成本较传统模式降低11.69 %;优质果率提升17.7个百分点,667 m2净收益提升690.75元,节本增效优势明显。这与江莉等的研究结论相对一致,“一”字形棚架式可以提高巨峰葡萄果实可溶性固形物含量,改善果实风味。赵艳卓等研究表明,“T”形简易小棚架显著增大‘巨玫瑰’葡萄果粒,提高表皮光泽度,增加果实含糖量;徐小菊等认为,设施栽培鄞红葡萄采用T形较多主蔓杂乱X形果实着色更好、糖度更高,综合品质更优,且由于生产管理过程中摘心绑蔓、冬季修剪等的用工减少,管理成本大大降低。这些研究也都印证了优良的栽培模式对果树品质和经济效益的良好促进作用。

本研究认为,“一”字形棚架式巨峰葡萄的果穗及果粒质量更大,果皮色泽均匀一致,果实可溶性固形物含量提高;而整形修剪方式相对简单,栽培管理省工省力,且减少了园区农药化肥施用,节本提质增效显著,可有力促进福建葡萄产业高质量转型发展,具有积极的经济、社会与生态效益,适宜在福建设施葡萄生产中推广应用。