制汁葡萄品种改良岗位

郭印山 姜长岳 林洪 齐志国

葡萄为葡萄科葡萄属木质藤本植物,营养丰富,是水果中的珍品。中国葡萄产业在过去几十年中发展迅速。我国作为世界主要的葡萄生产国之一,葡萄种植面积与葡萄产量一直呈上升趋势。随着社会经济的发展,人们对葡萄的质量要求越来越高,露地栽培易受环境因素影响,难以满足人们的需求,近年来设施栽培已经成为我国葡萄生产的新趋势。光照条件是影响设施园艺产量的重要因素,目前在国内,因促早栽培和延迟栽培引起的短日照、弱光等因素很容易造成设施内光照不足,进而影响植株生长。光是植物生长发育所必需的条件,对园艺作物的生长发育、产量及品质都有很大的影响。

目前,基于 LED节能、高品质、可调特性的新型 LED照明系统被广泛用于设施农业,并在一些农作物种植中获得了成功。因此,开展设施葡萄的LED补光,对促进设施葡萄植株生长具有重要意义。近年来,课题组在研究光谱吸收规律的基础上,试制了三种不同光谱的LED补光灯,本研究以‘秋黑’和‘阳光玫瑰’葡萄品种为试材,研究三种不同光谱的LED补光灯对葡萄植株生长的影响,比较分析不同光质处理下葡萄植株生长的变化规律,综合评价各补光处理,以期筛选出最佳补光方案,为设施葡萄生长发育调控提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料和所用仪器

本试验于2021年至2022年,在沈阳农业大学葡萄试验园(N41°50'24",E123°24'41")日光温室内进行常规栽培,供试品种分别为七年生‘秋黑’葡萄,株行距为1 m×2 m,采用篱架栽培,以及四年生‘阳光玫瑰’葡萄(于盛花期1-3天使用GA325 mg•L-1+CPPU5 mg•L-1以及花后2周使用GA325 mg•L-1进行无核膨大处理),株行距2 m×3 m,采用篱架栽培。试验期间葡萄田间正常管理。

试验所用LED补光灯为团队前期试制,一号补光灯为红蓝比2:1,二号补光灯为红蓝比3:1,三号补光灯为红蓝比6:1,蓝光波长为450 nm,红光波长为620 nm~660 nm,补光灯额定功率为20 W,额定电压为220V。

1.2 方法

1.2.1 补光方法

‘秋黑’葡萄设置四个处理,分别为一号灯(红光:蓝光=2:1)、二号灯(红光:蓝光=3:1)、三号灯(红光:蓝光=6:1),以不补光植株为对照(CK)。‘阳光玫瑰’葡萄设置两个处理分别为一号灯(红光:蓝光=2:1)和未补光植株对照(CK)。于葡萄萌芽期开始补光,至葡萄成熟采收时结束,照射面积为2 m×4 m,安装高度距葡萄篱架顶端以上部40 cm,补光时间各为每天揭开和覆盖保温被的前后2 h。试验期间常规肥水管理。各补光处理均三次重复。选取长势一致的葡萄植株进行挂牌标记,观察试验植株情况。

1.2.2 植株生长形态特征的测定项目及方法

1.2.2.1 新梢粗度及节间距

每个处理选取长势相对一致的新梢10枝(植株新梢的第5节),挂牌登记并标记测量位置,于补光30 d后,7 d一个周期,使用游标卡尺(精确到0.01 cm)进行新梢粗度(植株新梢的第5节)的测定;于果实成熟期用钢卷尺(精确到 0.1 cm)测定新梢节间距。

1.2.2.2 叶片生长指标

(1)叶片大小(横径、纵径)以及叶柄长:使用钢卷尺进行测量,各处理选10株,在每株新梢上分别选取上、中、下三片叶进行测定,计算平均值。

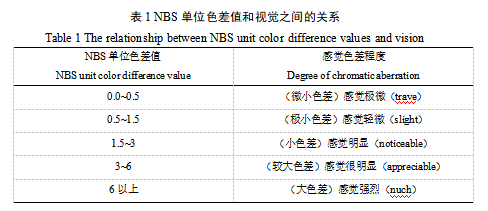

(2)叶片色度:于各处理补光灯范围8 m2内选取10株新梢,在每株新梢上随机选取3片叶片采样并拍照记录,利用色差仪评定叶片的颜色差,色差单位用NBS表示,计算平均值。NBS单位色差值和视觉之间的关系如表2-1所示。

(3)叶片厚度:使用游标卡尺进行测量,每种处理选10株,在每株新梢上分别选取上、中、下三片叶进行叶片厚度测定,计算平均值。

(4)叶绿素:于各处理补光灯范围内选取葡萄同一部位且伸展方向相对一致的30枚叶片,用CL-01叶绿素仪在叶片上随机取2点(错开主叶脉)进行叶绿素测定。

1.2.2.3 叶绿素荧光参数的测定

采用 LI-6800 型便携式光合测定仪(LI-COR,美国)测定葡萄叶片的相关光合参数包括净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)和胞间 CO2浓度(Ci)。选择天气晴朗的上午,在9时至11 时测定葡萄同一部位且伸展方向相对一致的叶片的光合指标,各补光处理范围内随机选取3株葡萄树,每株中选取2片叶片进行光合参数的测定。设定流速为500 μmol·s-1、光强为1000 μmol·m-2·s-1。

1.2.2.4 光合参数的测定

测量叶绿素荧光参数,以评估不同处理下的葡萄叶片光系统在光适应或暗处理下的光吸收,电子转移,热耗散;通过汉莎科学仪器公司生产的FMS-2 便携式荧光仪进行测定,该仪器在测定前需通过用户定义手册进行仪器编程。于上午9:00-11:00进行测量,在各处理间随机选取3株葡萄树,并在每棵葡萄树的同一部位选择具有相同伸展方向的叶片进行测量,测定前先将葡萄叶片用暗适应叶夹进行暗适应15 min,测定时记录初始荧光(F0)、暗适应最大荧光(Fm)、作用光关闭时的原初荧光(F0ʹ)、作用光打开时的最大荧光(Fʹm)以及稳态荧光(Ft), 测量时先用测量光激发叶绿素的本体荧光测定F0,再次打开饱和脉冲光测定Fm以及Fv/Fm,然后打开作用光测定下稳态荧光Ft,之后再次饱和脉冲光测定Fʹm,关闭作用光后,即为一次远红外光测定F0ʹ(林惠鸿,2015)。根据以下公式得到相关参数:

PSII最大量子产量Fv/Fm=(Fm-F0)/Fm;

PSII实际光化学量子产量ΦPSII =(Fʹm-Ft)/Fʹm;

非光化学荧光淬灭qN=(Fm-Fʹm)/Fʹm;

光化学荧光淬灭qP=(Fʹm-Ft)/(Fʹm-F0);

表观电子传递效率ETR=ΦPSII×PAR×0.84×0.5;

1.2.3 葡萄植株生理生化指标的测定项目及方法

1.2.3.1 根系活力测定

本试验于各处理补光灯范围,在种植行距离主蔓外侧30-35 cm,深度30-40 cm对葡萄须根进行取样,进行三次生物学重复,采用氯化三苯基四氮唑(TTC)还原法(张志勇,2015)计算根系活力。

1.2.3.2 叶片丙二醛(MDA)含量测定

MDA含量采用硫代巴比妥酸法进行测定。

1.2.3.3 叶片可溶性糖、淀粉及可溶性蛋白含量测定

可溶性糖含量和淀粉含量用蒽酮比色法测定,可溶性蛋白含量采用考马斯亮蓝染色法测定, 用牛血清蛋白作标准曲线。

1.2.3.4 叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性及过氧化物酶(POD)活性测定

采用氮蓝四唑法(黄升谋,2017)测定超氧化物歧化酶(SOD)活性;采用愈创木酚显色法(刘倩文,2018)测定(POD)活性。

2 结果与分析

2.1 LED补光对设施葡萄新梢发育的影响

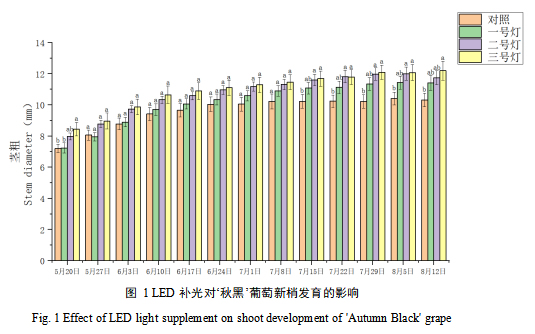

新梢粗度是反映葡萄新梢生长状况的重要指标,由图1可以看出,随着时间增加,‘秋黑’葡萄新梢茎粗呈增高趋势,前期增长较快而后期增长缓慢,补光处理后新梢发育得到明显增加,其中5月20日、7月15日-8月12日,三号灯处理显著高于对照,7月15日-8月5日,二号灯处理显著高于对照,说明补光处理能够不同程度的提高了‘秋黑’葡萄的新梢茎粗生长量,其中三号灯对于提升新梢茎粗效果最好,8月12日为12.20 mm。此外,可以发现随着时间的增加,对照于6月24日后茎粗生长量增长缓慢,而各补光处理生长量仍处在上升趋势,说明补光处理有可能增加‘秋黑’葡萄茎粗的营养生长时间。

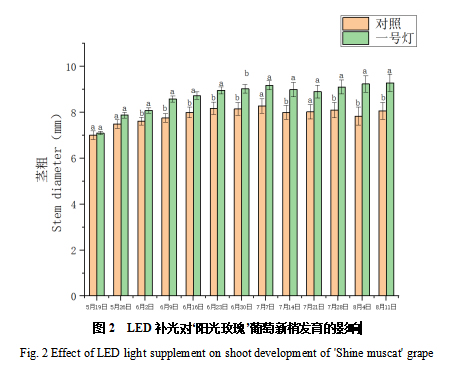

由图2可以看出‘阳光玫瑰’葡萄植株两种处理的茎粗在补光开始时接近相同,随着补光时长的增加,补光处理的茎粗逐渐高于对照。6月2日-8月11日一号灯处理均显著高于对照处理,其中8月11日一号灯处理茎粗增长量最高,为9.29 mm。说明一号灯处理能够有效提高‘阳光玫瑰’葡萄新梢的生长量。

2.2 LED补光对设施葡萄叶片色泽的影响

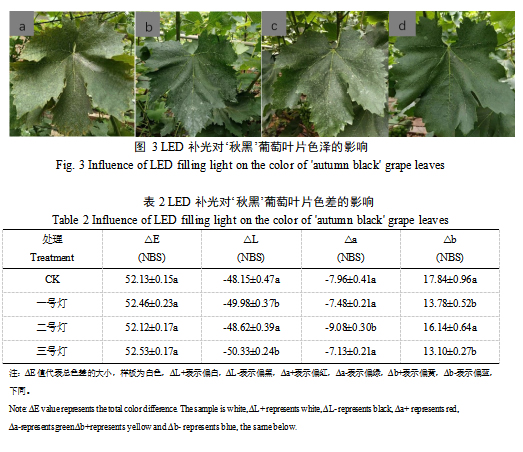

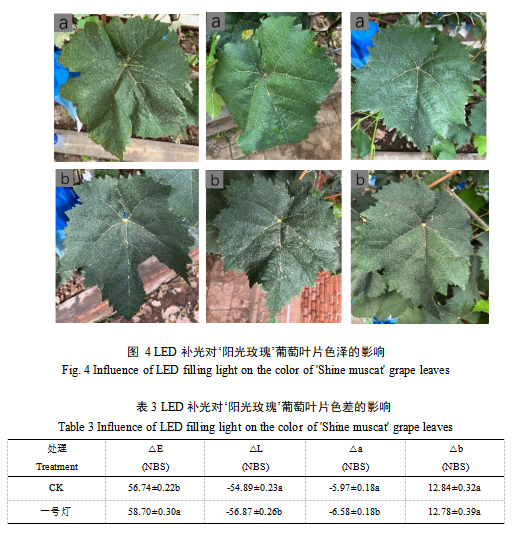

LED补光改善了‘秋黑’葡萄叶片的色泽(图3),由表2可以看出,补光处理后,各处理叶片的总色差值没有显著变化,但相比于CK,一号灯处理和三号灯处理的△L值显著下降,分别为-49.98 NBS和-50.33 NBS。二号灯处理的的△a值显著低于各处理,CK和二号灯处理的△b值显著高于一号灯处理和三号灯处理,其中CK的△b值最大,为17.84 NBS;由此可见,相较CK而言,一号灯和三号灯颜色更深,二号灯处理颜色偏绿,CK和二号灯处理相较其他处理颜色偏黄且感觉明显。

补光处理显著改善了‘阳光玫瑰’的叶片色泽,相较于对照补光灯处理的叶片颜色更深(图4)。由表3可知,一号灯处理△E值显著高于对照,为58.7 NBS,△L值与△a值显著低于对照,为-56.87 NBS和-6.58 NBS。而△b值无显著差异,说明一号灯处理后‘阳光玫瑰’葡萄叶片的颜色更深且颜色偏黑、偏绿。

2.3 LED补光对设施葡萄植株发育的影响

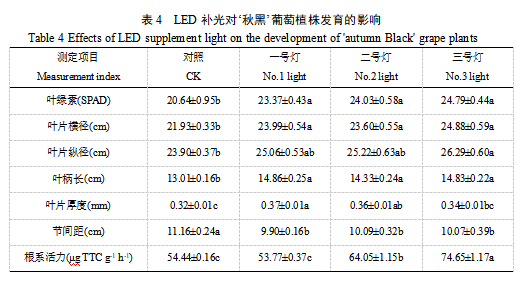

表4所示,补光处理后‘秋黑’葡萄叶片品质提高,三种补光灯处理的叶绿素含量均显著高于CK,其中三号灯处理的叶片叶绿素含量最高(24.79 SPAD)相比对照组提高20.11%;叶片横径指标中,三种补光处理均显著高于对照分别为一号灯23.99 cm,二号灯23.60 cm,三号灯24.88 cm;补光处理均较对照处理增加了叶片纵径,其中三号灯处理显著高于对照处理,为26.29 cm;在叶柄长指标中,补光处理相较对照处理得到了显著的增加分别增加了14.22%(一号灯)、10.15%(二号灯)、13.99%(三号灯);一号灯处理的叶片厚度显著高于对照及三号灯处理,为0.37 mm;三种补光处理的节间距均较对照显著降低;在根系活力指标中,二号灯及三号灯处理显著高于对照和一号灯处理,分别为64.05 μg TTC g-1 h-1,74.65 μg TTC g-1 h-1;由此可见,补光处理对‘秋黑’葡萄的叶绿素含量、叶片横径、叶片纵径、叶柄长、叶片厚度和根系活力等植株发育指标均有提升效果,并且在此基础上稳定降低了节间距。综合表4各指标来看,三号灯处理对‘秋黑’葡萄植株发育的影响效果优于一号灯和二号灯。

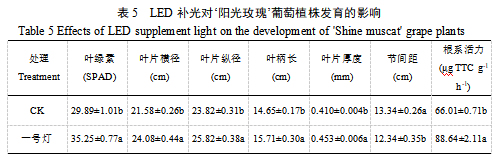

由表5可知,一号灯处理后,‘阳光玫瑰’葡萄叶片的叶绿素相比对照得到了显著增加,为35.25 SPAD,增长了17.93%;一号灯处理的叶片厚度、叶片横径、叶片纵径、叶柄长均得到了显著增加,分别为0.453 mm、24.08 cm、25.82 cm、15.71 cm;在节间距指标上,补光处理显著低于对照。一号灯处理的根系活力相比相比对照处理显著增加,为88.64 μg TTC g-1 h-1,增长了34.28%;综合表5来看,LED补光处理能有效改善根系活力及叶片质量,最终起到增加植株营养的作用。

2.4 LED补光对设施葡萄叶片光合特性的影响

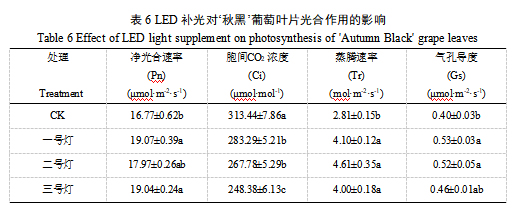

由表6可知,与对照相比,三种LED补光灯均增加了‘秋黑’葡萄叶片的净光合速率,其中一号灯处理和三号灯处理显著高于对照,分别为19.07 μmol•m-2•s-1、19.04 μmol•m-2•s-1,增长了13.71%、13.53%;补光处理均较对照处理显著增加了叶片的蒸腾速率,其中二号灯处理的值最高,为4.61 mol•m-2•s-1;各补光处理的胞间CO2浓度均显著低于对照,分别为283.29 μmol•mol-1(一号灯)、267.78 μmol•mol-1(二号灯)、248.38 μmol•mol-1(三号灯);相比CK而言,补光处理增加了‘秋黑’葡萄叶片的气孔导度,其中一号灯与二号灯处理的气孔导度显著高于CK,分别增长了32.5%、30%;由此可见,一、三号灯处理更有利于‘秋黑’葡萄叶片的光合作用。

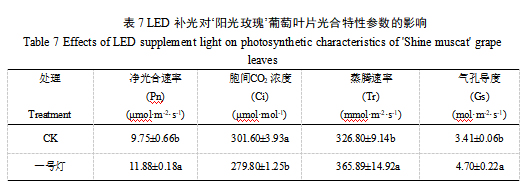

如表7所示,各补光处理的净光合速率显著高于对照,为11.88 μmol•m-2•s-1,相比对照提高21.85%。在蒸腾速率和气孔导度方面一号灯处理也显著高于对照,分别为4.70 mol•m-2•s-1和365.89 μmol•m-2•s-1。而胞间CO2浓度显著下降。表明一号灯处理植株的叶片中的光合作用转化CO2能力增强,加速气孔的开放,有利于‘阳光玫瑰’葡萄叶片的有机物积累,从而促进植株生长。

2.5 LED补光对设施葡萄叶片叶绿素荧光参数的影响

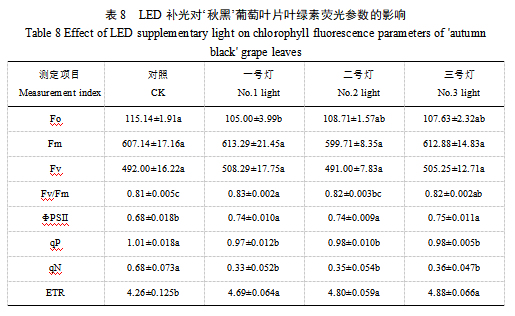

叶绿素荧光参数可作为叶片的探针,Fo为充分暗适应的光合机构的初始荧光强度,是PSII处于完全开放时的荧光产量,代表不参与PSII光化学反应的光能辐射部分。如图7所示,相较对照处理,三种补光处理的Fo值均下降了,其中一号灯处理差异显著,为105.00;暗适应下的最大荧光产量Fm是PSII完全关闭状态下的荧光产量,反应通过PSII的电子传递情况。表中一号灯及三号灯处理的 Fm值相较CK均上升了,但无显著差异;各处理的Fv值均无显著差异;Fv/Fm(PSII最大光合效率)各补光处理均较对照处理增加,其中一号灯和三号灯处理差异显著,分别为0.83和0.82;

ΦPSII是PSII反应中心非环式光合电子传递效率,常用来表示植物光合作用中电子传递的量子产额,反映反应中心部分关闭时的实际原初光能捕获率,也是反应中心实际光化学反应效率,它可以作为衡量叶片光合电子传递速率快慢的相对指标(许莉等,2007)。由表8可以看出ΦPSII与ETR存在一定的相关性,各补光处理的ΦPSII和ETR较对照处理均显著增加,其中三号灯值最高,分别为0.75和4.88,增加了10.29%和14.55%。qN是由光合作用引起的非化学荧光猝灭,表示PSII吸收的光能中以热形式耗散的比率,由表8可知各补光处理的qN值相较对照处理均显著下降了,分别为0.33、0.35、0.36。结果表明补光处理可以提高‘秋黑’葡萄叶片的最大荧光、可变荧光、最大光化学效率、PSII实际光化学效率和表观电子传递速率,并且降低了非光化学猝灭,其中三号灯处理的叶片效果较为明显,由此说明补光有利于增大叶片PSII反应中心的开放程度,促进PSII吸收更多的光能,有利于叶片的光合作用,以实现提高叶片营养。

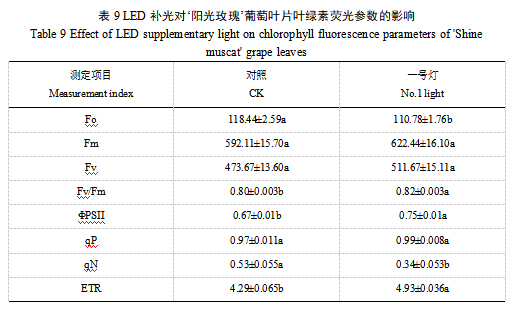

由表9可知,‘阳光玫瑰’补光处理的叶片相比于对照,其Fo值显著降低了为110.78;而Fm值、Fv/Fm值、ΦPSII值和ETR值相较CK均显著上升了,分别上升了5.12%、2.5%、11.94%和14.92%。qN值相较对照显著下降了35.84%。结果表明:与‘秋黑’葡萄结果相一致,补光处理下的‘阳光玫瑰’葡萄叶片具有较高的最大荧光(Fm)、PSII最大光化学效率(Fv/Fm)、PSII实际光化学效率(ΦPSII)以及表观电子传递速率(ETR),说明补光处理能更好的提高‘阳光玫瑰’葡萄叶片CO2的同化效率并且减少过度的能量消耗,从而提高光合作用。

2.6 LED补光对设施葡萄叶片营养及抗氧化酶的影响

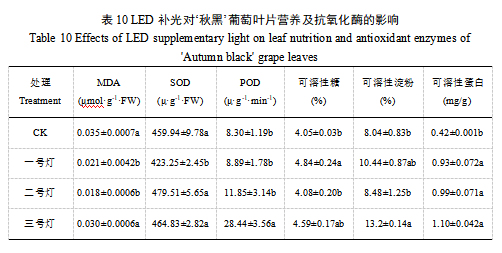

由表10可知,补光处理后,能够有效减少‘秋黑’葡萄叶片的MDA值,其中一号灯和二号灯处理相较CK差异显著,分别为0.02112 μmol/g、0.01802 μmol/g;在SOD酶活性中,二号和三号灯相较于对照均无显著差异,而一号灯处理相较于CK显著降低了;三号灯处理下的POD酶活性显著高于其他处理,为28.44 μ•g-1•min-1;补光处理增加叶片可溶性糖含量,其中一号灯处理值最高且显著高于CK,为4.84%,提高了19.51%;一号灯和三号灯处理的可溶性淀粉含量显著高于CK,其中三号灯处理的可溶性淀粉含量最高,相较CK增加了64.18%,为13.2%;蛋白质含量各补光处理均显著高于CK,其中三号灯值最高,为1.10 mg/g;由此可见,补光能有效减少后,‘秋黑’葡萄叶片在衰老过程中细胞的受伤害程度,在此基础上提高抗氧化酶活性、增加可溶性糖、可溶性淀粉和蛋白质含量,其中三号灯处理效果优于其他两种补光处理。结合表10,图4和表3中叶片色差以及表4中叶绿素含量可以得出,通过补光处理改善叶片内养分,提高抗氧化能力,降低细胞损害,从而起到延缓叶片衰老的作用。

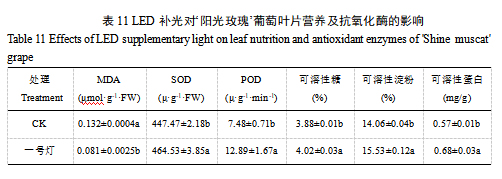

由表11可知,一号灯处理的MDA含量相较CK显著降低了,为0.081 μmol·g-1·FW;一号灯处理的SOD酶活性显著高于CK,为464.53 μ·g-1·min-1;补光处理后,POD酶活性得到了大幅增加,相较于CK,一号灯处理显著增加了72.33%,为12.89 μ·g-1·min-1;相比CK,一号灯处理均显著增加了‘阳光玫瑰’葡萄叶片的可溶性糖、可溶性淀粉和蛋白含量,分别为4.02%、15.53%、0.68%;结果表明,一号灯处理降低了‘阳光玫瑰’葡萄叶片的MDA含量,提高了SOD、POD酶活性,并且增加了可溶性糖、可溶性淀粉和蛋白质的含量。

3 小结

在本试验中,由于补光灯定制数量有限,‘阳光玫瑰’葡萄试验只设计一号灯处理,目的是与‘秋黑’葡萄形成对比,从而有利于分析LED补光对设施葡萄植株生长的影响。通过本研究的实施与综合分析,初步证明设施内 LED补光更有利于促进葡萄植株生长。具体结果如下:

1、三号灯处理更有利于‘秋黑’葡萄茎粗的增加。此外,补光处理也能够在一定程度上控制新梢节间距的增长。

2、 在两个葡萄品种中,一号灯处理减少了叶片的△L值,使补光后叶片颜色偏黑。二号灯处理的叶片色泽偏绿。三号灯处理能够有效提高‘秋黑’葡萄的叶绿素含量、叶片厚度、叶片横径和叶柄长,有利于植株进行水分积累及新陈代谢。

3、 一号灯处理更有利于加强‘阳光玫瑰’葡萄叶片光合能力和叶绿素荧光效率。三号灯处理有利于加强‘秋黑’葡萄叶片光合能力以及叶绿素荧光效率。

4、 各补光处理均提高了葡萄根系活力和叶片代谢能力,在根系活力指标中,三号灯处理有利于提高‘秋黑’葡萄根系活力。一号灯处理的两品种葡萄在提高叶片代谢能力方面均优于其他处理。