武汉综合试验站

刘 勇 王会良 张杨 甘志猛 龚林忠

葡萄作为一种重要的经济作物,在湖北省发展迅速,葡萄产业已成为我省乡村振兴和美丽中国建设的支柱产业之一。随着种植规模的快速增加和栽培方式的改变,加上环境气候变化的影响,本产区葡萄病害的发生也日趋多样化和复杂化。近年来,在湖北公安葡萄产区频繁出现一种疑似溃疡病的枝干病害,为明确其病原,本团队成员对采集的病害样品进行分离和鉴定,同时选择生产上常用的10种杀菌剂进行室内毒力测定,以期对该病害的田间防治提供理论指导。

1 材料与方法

1.1试验材料

疑似病害样品分别采自湖北省公安县三个葡萄园。

1.2 病原菌的分离与纯化

选取葡萄枝条上病健交界处组织,切成0.3 cm小段 用75%乙醇浸泡30 S 0.1%升汞消毒40 S,再用无菌水漂洗3次,置于马铃薯葡萄糖琼脂PDA平板上,在28℃培养箱中黑暗培养,待长出菌丝后,挑取菌落边缘进行纯化,纯化后的菌落通过单孢分离获得单孢系纯培养分离物。

1.3 病原菌形态学鉴定

将病原菌接种到PDA平板上,置于28℃的培养箱中黑暗培养,观察菌落特征。此外,将病原菌接种到添加无菌松针(马尾松)水琼脂培养基上,28℃黑暗培养25d显微观察分生孢子的形态特征,对病原菌进行形态学鉴定。

1.4 病原菌的分子鉴定

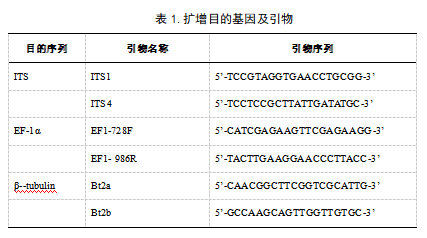

采用真菌基因组DNA抽提试剂盒(北京艾德莱生物科技有限公司)提取菌丝基因组 DNA。采用真菌鉴定引物ITS1/ITS4、EF1-728F/EF1- 986R和Bt2a/Bt2b分别对rDNA-ITS、EF-1α、β-tubulin基因片段进行PCR扩增。PCR反应体系为25 μl:2×PCR mix 12.5μl,10 μmol/L正反向引物各0.5μl,基因组DNA 100 ng、ddH2O补足至25μl。反应程序为:95℃预变性5 min,95℃变性30 s,60℃退火30 s,复性90s,35个循环,72℃延伸10 min。PCR产物经1%琼脂糖凝胶电泳回收目标DNA片段,由生工生物工程(上海)股份有限公司进行测序,测序结果提交至Genbank,并进行同源性检索。

1.5 不同杀菌剂对病原菌的室内毒力测定

选取以下10种杀菌剂进行药剂筛选试验:50%多菌灵可湿性粉剂(四川国光农化股份有限公司)、75%百菌清可湿性粉剂(利民化工股份有限公司)、70%甲基托布津可湿性粉剂(江苏龙灯化学有限公司)、10%多抗霉素可湿性粉剂(日本科研制药株式会社)、45%咪鲜胺微乳剂(深圳诺普信农化股份有限公司)、500g/L异菌脲悬浮剂(苏州富美实植物保护剂有限公司)、250g/L嘧菌酯悬浮剂(先正达南通作物保护有限公司)、20%咯菌腈悬浮剂(郑州领先化工有限公司)、430g/L戊唑醇悬浮剂(拜耳股份公司)、25%丙环唑乳油(利民化工股份有限公司)。

将在PDA 培养基上培养了5天的病原菌菌落,用无菌打孔器于靠近菌落边缘同一个圆周上制备菌饼(直径5 mm),接种到含有不同浓度杀菌剂的 PDA培养基平板上(药剂浓度按生产厂家推荐的使用浓度进行适当调整),每皿接种1个菌饼,25℃恒温箱内培养7天,采用“十字交叉法”测定各处理菌落直径,以无菌水为对照,每个质量浓度重复5次。计算抑菌率。抑菌率=(对照菌落直径-处理菌落直径)/(对照菌落直径-0.5)×100%。

2. 结果与分析

2.1 病原菌分离与鉴定

病原菌在PDA上菌落呈现圆形或近圆形,气生菌丝发达,菌落高度可以达到并紧贴培养皿上盖。菌落边缘不整齐,初期灰白色,后期变灰黑色,。在添加无菌松针(马尾松)的水琼脂培养基上培养25d后,在松针上形成黑色的分生孢子器,分生孢子器近球形。分生孢子无色、透明、单胞,纺锤形或椭圆形,这些形态特征均与前人描述的Neofusicoccum parvum相符。

对分离菌株的ITS、β-tubulin和EF-1α基因进行PCR扩增,PCR产物回收测序后,将获得的基因序列在GenBank中进行同源性比对,结果发现分离到的病原菌与多个N. parvum菌株的同源性在98%-100%之间。结合形态学特征及分子鉴定,确定该病原菌为N. parvum。

2.2 不同杀菌剂对菌丝生长的抑制作用

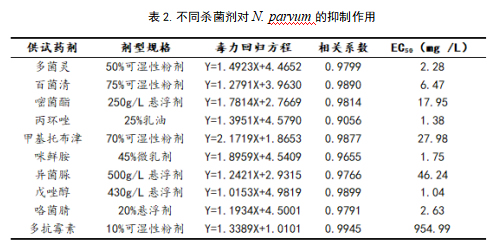

研究杀菌剂对病原菌的室内毒力作用,可为病害田间防治提供指导依据。本研究拟通过分析10种不同杀菌剂的室内毒力作用,筛选出对N. parvum具有显著抑制作用的杀菌剂。由表2可知不同杀菌剂对N. parvum都具有一定程度的抑菌效果,其中两种三唑类的杀菌剂戊唑醇与丙环唑对N. parvum的抑制效果最为明显,EC50分别为1.04 mg /L、1.38 mg /L;其次为咪鲜胺、多菌灵、咯菌腈,其EC50值均低于3.00mg /L;多抗霉素整体效果较差,EC50值达到954.99 mg /L。

3. 结论与讨论

溃疡病是一种常见的果树病害,主要发生在蔷薇科桃、樱桃、李以及芸香科柑橘、柠檬、甜橙等果树的主干、主枝或果上,其中以主干发病最为普遍。国际上报道与葡萄溃疡病有关的病原真菌主要集中于葡萄座腔菌属Botryosphaeria、色二孢属Diplodia、小穴壳属Dothiorella、毛色二孢属Lasiodiplodia、Neofusicoccum、Spencermartinsia和球壳孢属Sphaeropsis这7个属,其中葡萄座腔菌Botryosphaeria 、Diplodia、L.theobromae和N. parvum最为常见。本课题组对采集的疑似病害样品进行了病原菌分离,根据病原菌形态特征、分子鉴定,确定引起湖北省葡萄产区流胶病的病原菌为小新壳梭孢N. parvum,与前人研究结果类似。

小新壳梭孢作为农林生态系统上一种常见的病原菌,寄主范围十分广泛,可侵染柑橘、桉树、石榴、葡萄等多种植物,并可引起柑橘、杧果等产生溃疡症状。 目前生产上对该类病害的防治研究报道较少,本实验比较分析了10种不同药剂对其的抑菌效果,结果显示戊唑醇和丙环唑两种药剂整体效果较好,可以作为生产上防控该病害的备选药剂。本研究结果为进一步研究该病害的发生规律并制定对应的防治措施提供了有益的启示。