酿酒葡萄品种改良岗位

摘 要:果实品质是酿造葡萄酒风格与典型性的关键因素,研究果实中酚类物质变化规律,分析果实中香气物质差异,为合理选择葡萄营养系提供理论依据。以‘品丽珠’3个营养系为试材,对其果实不同时期及部位酚类含量进行分析比较。结果表明,CF214表现为小果型,且可溶性固性物含量达26.67%;CF327果皮中单宁和花色苷物质在完全成熟时显著最高;种子中不同酚类物质在转色后逐渐分解下降,CF327种子中单宁和总类黄酮物质在转色后60 d和80 d时显著高于CF214。在黄土高原栽培条件下,CF214为高糖营养系,CF327表现为高酚‘品丽珠’营养系。

葡萄酒的质量首先取决于葡萄原料,优良的酿酒品种对提高葡萄酒品质、酿造特色葡萄酒有关键作用。营养系是指果树品种进行无性繁殖时,具有保持该品种优良性状的植株群体,且如果营养系在某些方面较原品种表现出更明显的优势,可成为该品种的改良种。通过营养系选种已有许多成功的案例,通过对酿酒葡萄‘科维丁卡’(Kovidinka)营养系研究发现,不同的营养系在葡萄产量、抗病性、品质及发育周期等性状上存在显著差异,可为目标育种提供材料。土耳其葡萄研究站通过收集主栽鲜食葡萄品种‘西耶宝石’(Siyah Gemre)的变异系,建立了‘西耶宝石’葡萄营养系圃,对其产量、成熟度、感官品质及修剪后萌芽率进行分析比较,目前已选育出了5个在感官品质、产量、浆果形状方面得到显著提升的营养系。葡萄果实的酚类物质是一种具有生物活性的次生代谢物,其代谢产物有总酚、黄酮醇、黄烷醇、原花色素、花色苷等,主要存在于葡萄果实表皮和种子中,对红葡萄酒的色泽、口感、抗氧化、抗菌有重要作用。通过果实酚类物质的含量可以在一定程度上反映葡萄酒的品质,通过对‘赤霞珠’营养系品种葡萄与葡萄酒品质的研究表明,‘赤霞珠’营养系98-CS-341在果实酚类物质含量均显著高于其他两个营养系。

‘品丽珠’(Cabernet Franc)是世界上公认的重要酿酒品种,与‘赤霞珠’‘蛇龙珠’合称酿酒葡萄“三珠”。对‘品丽珠’营养系果实不同时期酚类物质含量变化的研究还尚未报道,本研究以‘品丽珠’3个营养系果实不同时期果实为试材,鉴定成熟果实基本品质,研究不同营养系转色后不同时期果皮和种子中单宁、总类黄酮、黄烷醇、花色苷含量变化,以初步明确‘品丽珠’营养系在转色后不同时期酚类代谢物含量差异,为选育优质‘品丽珠’品系提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试材取自山西农业大学果树研究所酿酒葡萄营养系选种圃,供试品系为‘品丽珠’3个营养系CF214、CF327、CF409,均为12年生自根苗,架势为倾斜式单龙干“厂字形”立架栽培,株行距为0.8 m×2.5 m。

对3个营养系分别在转色后20、40、60、80 d(生产成熟期)进行葡萄果实采样,通过对角线法则选取9株树,选取每株的阴面和阳面的叶幕外层、结果部位居中的果穗上进行采集,并在每穗果的上中下位置各选取3粒无病虫害无霉变的果粒,利用冰盒带回实验室,将果实用蒸馏水冲洗干净并擦干后,液氮速冻于超低温冰箱中用于酚类物质的测定。

1.2 试验方法

1.2.1 果实基本品质鉴定

粒质量:对采样后的葡萄用剪刀紧挨果粒剪下,当天采用电子天平称量法测得。

果形指数:用游标卡测定果粒纵横径,纵径比横径为果形指数。

可溶性固形物含量:采用Atago PAL-1数显折射仪测定。

可滴定酸含量:将果实完全破碎后采用 NaOH 滴定法测定。

pH:将30粒葡萄榨汁,通过 pH 计直接测得葡萄的 pH。

出汁率:称100 g不带果蒂的果粒将其在自封袋中充分破碎,利用纱布过滤,测得的汁液重即为葡萄出汁率。

1.2.2 酚类物质含量测定

从超低温冰箱中取冷冻葡萄100粒,立即对果实的果皮、种子进行剥离,用滤纸将汁液吸收干净后取果皮2 g、种子2 g分别于100 mL棕色容量瓶中,设3组独立重复,用体积分数70%的乙醇于暗处浸提24 h,过滤后滤液为酚类物质提取液。采用Folin-Ciocalteu法测定单宁含量,通过氯化铝比色法测定总类黄酮含量,采用香草醛-盐酸法测定黄烷醇,采用pH值示差法测定花色苷含量。总花色苷含量(mg·g-1)=A×VF×MW×1000/(ε×C);

A=(A520-A700)pH1.0-(A520-A700)pH4.5

VF:稀释倍数;MW:花青素-3-葡萄糖苷分子量(449.2);ε:花青素-3-葡萄糖苷的摩尔消光系数,为29600;C:提取液浓度(mg·mL-1)。

1.3 统计分析

采用Excel 2010进行各因子的数据分析及柱形图制作。

2 结果与分析

2.1 不同营养系成熟果实品质比较

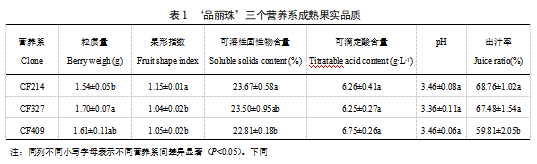

‘品丽珠’不同营养系果实品质存在差异,如表1所示,CF214粒质量显著低于CF327,表现为小果型,且CF214果形指数显著高于其他两个营养系,为明显的长圆形。CF214成熟果实可溶性固性物含量达23.67%,显著高于CF409。3个营养系果实可滴定酸含量和pH差异不显著。CF214和CF327果实出汁率均超过60.00%,显著高于CF409。

2.2 不同营养系转色后不同时期酚类变化比较

2.2.1 不同营养系转色后果皮和种子中单宁含量变化

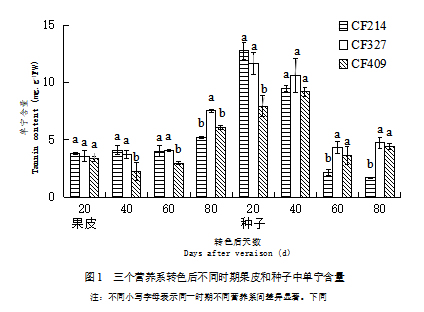

‘品丽珠’葡萄转色后果实中单宁含量存在动态变化如图1,在转色初期,3个营养系果皮中单宁含量差异不显著;在转色40 d和60 d时,CF214和CF327果皮中单宁含量显著高于CF409;在转色后80 d时,CF327果皮中单宁含量为7.5 mg·g-1,显著高于其他两个营养系。3个营养系种子中单宁含量在转色后呈下降趋势;在转色后60 d时,CF327种子中单宁含量显著高于CF214;在转色后80 d时积累到最大值,此时‘品丽珠’3个营养系种子中单宁含量依次是CF327>CF409>CF214。

2.2.2 不同营养系转色后果皮和种子中总类黄酮含量变化

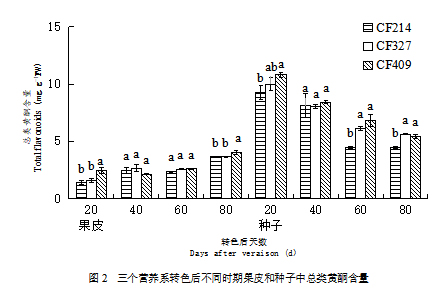

由图2所示,转色后中期3个营养系果皮中总类黄酮含量差异不显著,在果实采收成熟时(转色后80 d),CF409果皮中总类黄酮含量较高,分别比CF214和CF327高10.14%和9.54%。3个营养系种子中总类黄酮含量在果实转色后20 d时含量最高,随着成熟度增加含量降低;在转色后60 d和80 d时,CF327和CF409种子中总类黄酮含量均显著高于CF214。

2.2.3 不同营养系转色后果皮和种子中黄烷醇含量变化

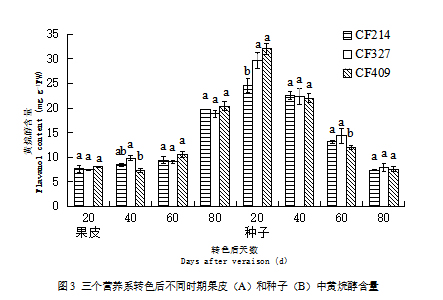

由图3所示,‘品丽珠’3个营养系在转色后果皮中黄烷醇含量逐渐积累,在转色后80 d时达到最高值,在转色后60 d和80 d时,3个营养系果皮中黄烷醇含量差异不显著。葡萄种子中黄烷醇含量在转色后呈下降趋势,在转色后20 d时,CF409和CF327种子中黄烷醇含量显著高于CF214,在转色后40 d和转色后80 d时,3个营养系种子中黄烷醇含量差异不显著。由此可见,黄烷醇物质在‘品丽珠’3个营养系果皮和种子中含量差异均不明显。

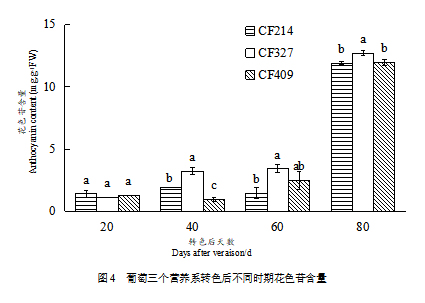

2.2.4 不同营养系转色后花色苷含量变化

如图4所示,在转色初期,3个营养系花色苷含量差异不显著,在转色后40 d和60 d时,CF327果皮中花色苷含量显著高于CF214;在转色80 d时,CF327果皮中花色苷含量为12.72 mg·g-1,分别比CF214和CF327高6.71%、6.27%。

3 讨论与结论

同一果树品种不同的营养系在生长习性、果实品质、抗性等方面均存在差异。李红娟等研究表明,‘蛇龙珠’不同品系在果实品质、产量以及酿酒特性等方法均存在差异。不同品种营养系差异特点不同,牟德生等对多个酿酒葡萄营养系的果实品质进行调查表明,‘黑比诺’营养系果粒大小存在显著差异,‘美乐’营养系果实可滴定酸含量差异显著,‘品丽珠’营养系可溶性糖存在显著差异。而本研究中‘品丽珠’3个营养系的粒质量、果形指数、出汁率等存在显著差异。

果实中酚类物质含量是酿酒葡萄品种的主要特征,对葡萄果实不同组织的酚类物质含量进行测定,以便更好的分析不同品种的酿酒品质,其中酚类物质在果皮中含量最高,种子中含量次之,果肉中含量最少,对酒体中酚类物质贡献也比较少。酿酒葡萄‘品丽珠’营养系随着果实的成熟,果皮和种子中酚类物质发生一系列复杂的变化,其中果皮中单宁、总类黄酮、黄烷醇、花色苷含量在转色后20 d后逐渐积累,这与此时的酚类物质大量向果皮运输有关,与对‘赤霞珠’不同时期整果破碎测得酚类物质含量变化的结果相反,这与果肉在整果中所占比例较大,使得果肉中酚类物质含量变化影响整果的酚类变化。对不同颜色刺葡萄花色苷合成相关基因的表达分析中发现,色素葡萄糖苷仅在黑色果实转色后被检测到,且发现F3′5′H、GST及OMT等结构基因也在黑色果实成熟期表达上调,验证了品丽珠3个营养系在转色开始出现花色苷的积累,及在转色后60 d至80 d得到大量积累的结论。3个营养系果皮中单宁、总类黄酮、黄烷醇物质在转色后20 d至完全成熟呈逐渐积累,并在转色后80 d时达到最大值,与对‘赤霞珠’不同时期总类黄酮含量变化结论相符。

‘品丽珠’葡萄3个营养系果实大小存在明显差异,且在不同时期果皮和种子的酚类物质含量存在明显差异,其中CF327葡萄果实酚类物质含量丰富,不同营养系品质特征不同,作为酿酒葡萄可利用品系间酚类和香气的差异进行混酿,以提高葡萄酒的品质。