果实病害防控岗位

葡萄 (Vitis vinifera) 为葡萄科葡萄属植物,在我国栽种历史悠久。据统计,中国已成为全球第二大葡萄种植国。2023年中国葡萄种植面积达1087.6万亩, 年产量1560万t,且在不断增加。但随着我国葡萄种植面积的逐年增加,侵染性病害对葡萄产业造成巨大影响,成为制约我国葡萄产业发展的主要因素之一。目前国内外报道的葡萄相关病害多达40多种,其中真菌性病害30多种(危害严重或较重的病害16种),细菌性病害2种,病毒性病害5种。葡萄病害主要有以下几种:炭疽病、霜霉病、灰霉病、溃疡病、白粉病、酸腐病等。引起葡萄病害的病原种类多样,因此对葡萄产区的主要葡萄病害种类进行调查研究并对病原进行鉴定对于病害防治十分必要。有学者报道贵州葡萄产区有葡萄黑斑病、炭疽病、黑痘病、灰霉病、霜霉病和白粉病的发生,也有报道青霉菌、炭疽病菌和链格孢菌在贵州危害葡萄。上海葡萄上有霜霉病、白粉病、灰霉病、炭疽病等病害。广东有白粉病、溃疡病、霜霉病、穗轴褐枯病、灰霉病等病害危害葡萄的报道。由于病害发生种类与危害严重度与栽培品种及栽培措施关系较大,而各地区葡萄病害发生的信息不完善,为给各地区葡萄生产的病害防治提供可靠依据,需要对各地葡萄病害进行调查。因此,在实验室前期调查工作的基础上,本文选择贵州、广东、安徽、上海的葡萄主产区进行主要病害的联合调查,并就安徽、贵州和广东省的葡萄主要种植区进行葡萄病原物分离纯化和ITS的初步鉴定,本次调查将会为今后4省(市)的葡萄病害综合防治提论参考。

1 材料与方法

1.1 调查地点

2021年7-8月前往广东、贵州、安徽省和上海市进行葡萄病害调查,共计调查66个点位。同年8-9月在广东、贵州、安徽省进行葡萄病样的采集,以对葡萄病害病原种类进行调查。(表1)

1.2 试验方法

1.2.1 病害调查

采用五点取样调查法。在果园对角线中心选取一点,围绕该点为中心等距的四角各选择1点,每点分别选择 20 穗葡萄进行调查,共 100 穗,调查各病害的发生情况,并利用公式分别计算其发病率,病情指数。果实病害分级标准:0级,整穗健康无发病;1 级,病果面积占整个果穗面积的5%以下;3 级,病果面积占整个果穗面积的 6%-15%;5 级,病果面积占整个果穗面积 16%-25%;7 级,病果面积占整个果穗面积的 26%-50%;9 级,病果面积占整个果穗面积的51%以上。叶部病害同样参照五点取样,每点5株,随机选择20片叶,共调查100片,进行各叶部病害发生情况的调查,并利用公式分别计算其发病率,病情指数。叶部病害分级标准:0 级:无病斑;1 级:病斑面积占整个叶面积的5%以下;3 级:病斑面积占整个叶面积的 6%~25%;5 级:病斑面积占整个叶面积的 26%~50%;7 级:病斑面积占整个叶面积的 51%~75%;9 级:病斑面积占整个叶面积的 76%以上。

发病率(%)=(发病率/调查总数)×100%

病情指数 =[ ∑(各级病数 × 各级代表值)/(调查总数×最高级代表值)]×100

1.2.2 葡萄病株的采集

选取发病初期的病样,病果(叶、果梗),将其分别装入50 mL底部加入脱脂棉或者吸水纸的离心管中,置于装有足量冰袋的泡沫箱进行暂存,并及时进行病原菌的分离纯化工作。

1.2.3 病原菌的分离纯化

参考已发表的组织分离法对病原菌进行分离纯化。将病果(叶、果梗)在超净台中先用无菌水冲洗材料表面2-3次,用2%的次氯酸钠溶液浸泡3min进行表面消毒,再用灭菌后的镊子夹出放入75%乙醇中浸泡30 s,以无菌水清洗3次并用灭菌滤纸吸干组织材料残留水分,将消毒后的病样切取病健交界处部分组织,放至PDA培养基平板中央,在25℃培养箱中倒置培养3~4 d,挑取菌落边缘菌丝于新的PDA培养基上,如此重复直至获得菌种单一的纯培养物。将纯化后的菌株转至PDA 斜面4℃保存,或打取菌饼放入灭菌石蜡油4度封存,保存备用。

1.2.4 病原菌的分子鉴定

将分离纯化后获得的病菌菌丝体利用CTAB 法提取真菌DNA,再利用1%琼脂糖凝胶电泳检测提取DNA质量后将其稀释作为PCR反应体系的扩增模板。用真菌18s rRNA 通用引物ITSI 5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’和 ITS4 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’进行PCR 扩增。扩增体系:模板DNA 1μL、ITS1 0.5 μL、ITS4 0.5 μL,Mix12.5 μL、水10.5 μL。扩增程序:95℃预变性5 min;95℃,30 s,56℃,30 s,72℃,延伸1 min,35个循环;72℃,延伸10 min。PCR 产物送北京擎科生物科技有限公司进行纯化及测序。获得测序结果后在NCBI网站进行Blast 比对,将病原菌鉴定到属水平并进行病原种类统计。

1.3 统计分析

采用Excel2016进行数据处理及作图,试验所得数据均采用“平均值±标准误差”进行表示。

2.结果与分析

2.1 贵州和广东两省病害调查结果

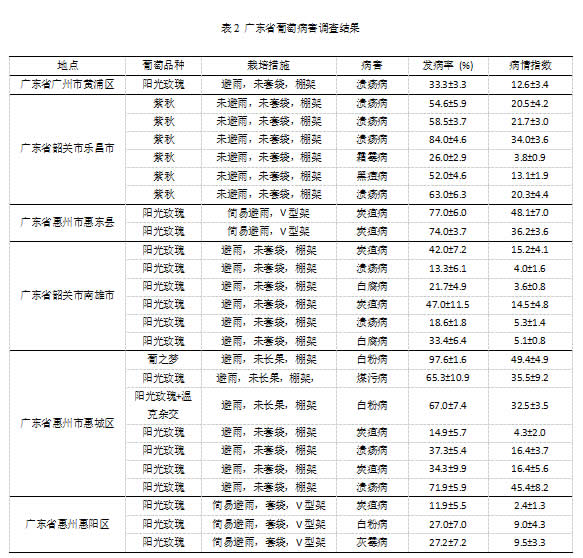

广东省葡萄病害包括溃疡病、霜霉病、炭疽病、白腐病、黑痘病、白粉病、煤污病和灰霉病,其中溃疡病发生普遍(表2)。溃疡病在广州市、韶关市、南雄市、惠州市均有发生,其中在乐昌市、惠州市发生较多且危害严重,发病率多高达50%以上,病情指数也多在20.0以上;炭疽病在南雄市、惠州市均有发生,其中惠东县“阳光玫瑰”发病最为严重,发病率高达77.0%,病情指数也达到了48.1;白粉病在惠州市三个果园都有发生,其中又以惠城区两个果园发病较为严重,发病率分别是97.6%、和67.0%,病情指数也分别达到了49.4和32.5;煤污病仅在惠州市“阳光玫瑰”葡萄上发现,发病率达65.3%,病情指数为35.5;黑痘病仅在乐昌市“紫秋”葡萄上发现,发病率为52.0%,病情指数为13.1;白腐病仅在南雄市发生,发病率在20-30%,病情指数也只达到3.0-5.0,相对来说发病较轻。

贵州省有霜霉病、灰霉病、炭疽病的发生(表3)。霜霉病发生严重,在都匀市、福泉市、贵定县、贵阳市均有危害,其中在福泉市、贵定县、息烽县的发病率多在90%以上,病情指数在20.0,危害严重;炭疽病仅危害“水晶”葡萄,不同葡萄园发病率存在较大差异,息烽县葡萄园发病率达到了85.4%,都匀市葡萄园发病率仅为34.1%,但是病情指数都保持在20.0;灰霉病只在息烽县葡萄园被发现,在“夏黑”、“摩尔多”和“巨峰”葡萄上均有发生,各葡萄园发病率集中在50%左右,病情指数都在20.0以下。

2.2 安徽和上海两地葡萄病害调查结果

安徽省病害中有葡萄酸腐病、炭疽病、灰霉病、白腐病、黑曲霉病(表4)。其中安徽省合肥市巢湖市酸腐病发生较为严重,“夏黑”葡萄酸腐病发病率高达97.0%,病情指数高达57.2;炭疽病发病率均在30%以下,病情指数均在10.0以下;灰霉病仅在安徽省合肥市内有发生,其中巢湖市“巨玫瑰”葡萄灰霉病的发病率高达63.0%,病情指数也达到了37.7。葡萄白腐病在合肥市、六安市均有发现,且在“摩尔多瓦”、“巨峰”、“阳光玫瑰”3种葡萄品种上均有危害,不过发病率多在20%以下,病情指数多在10.0以下,发病并不严重。葡萄黑曲霉病在六安市、合肥市有发现,发病率多在30%左右,病情指数都在8.0以下,发病较轻。

上海市葡萄病害的调查发现葡萄酸腐病、炭疽病和葡萄黑曲霉病(表5),但由发病率及病情指数结果分析,总体葡萄病害的发生情况并不严重。奉贤区内“阳光玫瑰”上的葡萄酸腐病较为严重,其发病率达48.3%,病情指数达20.3,区内其余品种酸腐病零星发病,但发病率均在15%以下,病情指数也均低至2.0左右;浦东新区有少量病情发生;嘉定区未见酸腐病的发生。浦东新区及奉贤区有葡萄黑曲霉病的发生,其中,上海市浦东新区“阳光玫瑰”葡萄黑曲霉病发病率为53.3%,病情指数为25.1;葡萄炭疽病发生不严重,发病率低于10%,病情指数在2.0以下。

2.3 广东、贵州、安徽3省市病原菌的分离鉴定结果分析

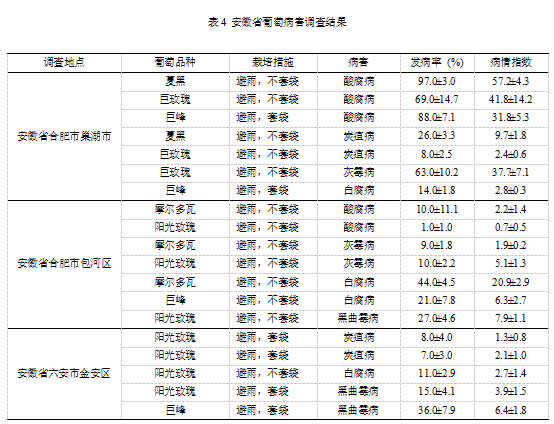

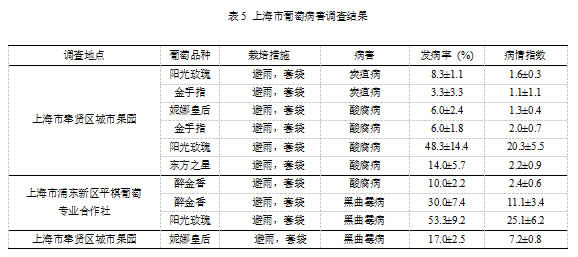

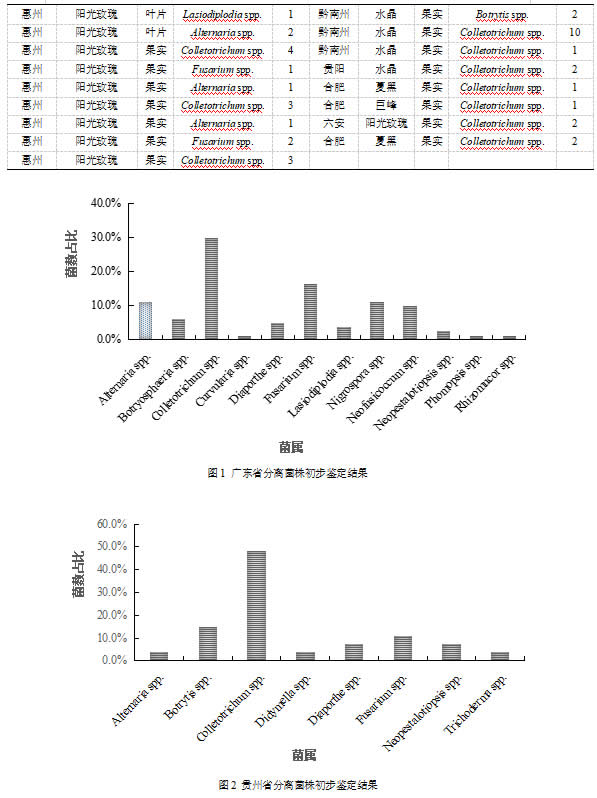

将分离获得的纯培养菌株通过基因组DNA的提取以及ITS基因片段的扩增进行初步鉴定,共鉴定了114株真菌(表6、图1、图2)。

广东省的惠州市、广东市、韶关市分离的真菌有以下12个属:Alternaria spp. (链格孢属)、Botryosphaeria spp. (葡萄座腔菌属)、Colletotrichum spp. (炭疽菌属)、Curvularia spp. (弯孢属)、Diaporthe spp. (间座壳属)、Fusarium spp. (镰孢菌属)、Lasiodiplodia spp. (毛色二孢属)、Nigrospora spp. (黑孢霉属)、Neofusicoccum spp. (新镰刀菌属)、Neopestalotiopsis spp. (新拟盘多毛孢属)、Phomopsis spp. (拟茎点霉属)和Rhizomucor spp. (根毛霉属)。

贵州省的黔南州、贵阳市分离的真菌有8个属:Alternaria spp. (链格孢属)、Botrytis spp. (葡萄孢属)、Colletotrichum spp. (炭疽菌属)、Didymella spp. (亚隔孢壳属)、Diaporthe spp. (间座壳属)、Fusarium spp. (镰孢菌属)、Neopestalotiopsis spp. (新拟盘多毛孢属)和Trichoderma spp. (木霉属)。

安徽省的合肥市和六安市分离的真菌有Colletotrichum spp. (炭疽菌属)。

3.讨论与结论

经病害调查发现,广东、贵州、安徽均有葡萄霜霉病、炭疽病的发生。其中广东省葡萄主要病害包括溃疡病、炭疽病、白粉病和白腐病。贵州省葡萄主要病害包括霜霉病、炭疽病和灰霉。3省调查结果中葡萄霜霉病普遍发生,但是发现避雨栽培能在一定程度降低其发病率;炭疽病只危害水晶葡萄,且套袋处理下葡萄炭疽病的发病率要低于不套袋。高永彬在2018年的调查发现黔南州水晶葡萄的主要病害包括炭疽病、灰霉病、白粉病、黑痘病和霜霉病,本文在水晶葡萄上并没有发现灰霉病、白粉病和黑痘病。谭德龙等人在2016-2019年对广东省的设施葡萄病害发生情况进行调查,发现该省的主要病害是白粉病、霜霉病、穗轴褐枯病、溃疡病、灰霉病、日灼病、气灼病、毛毡病,而本文仅发现了白粉病、霜霉病、溃疡病、炭疽病,推测可能与调查样本量有关。安徽省病害中有葡萄酸腐病、炭疽病、灰霉病、白腐病、黑曲霉病。其中酸腐病发生较为严重,但利用套袋的管理方式可以有效减轻病害的发生,该种模式同样有助于减轻葡萄灰霉病的发生。上海市葡萄病害的调查发现葡萄酸腐病、炭疽病和葡萄黑曲霉病,但病害发生情况并不严重,推测这与病害调查时间较晚有关。

本研究共计分离纯化获得的114株真菌。其中广东省初步鉴定到的葡萄病原菌涉及12个属,主要病原属有:Alternaria spp. (链格孢属)、Botryosphaeria spp. (葡萄座腔菌属)、Colletotrichum spp. (炭疽菌属)等。贵州省分离的病原菌涉及9个属,主要病原属有:Alternaria spp. (链格孢属)、Botrytis spp. (葡萄孢属)、Botryosphaeria spp. (葡萄座腔菌属)、Colletotrichum spp. (炭疽菌属)等。安徽省葡萄分离到的有Colletotrichum spp. (炭疽菌属)。其中,Colletotrichum spp.是葡萄炭疽病的病原菌;Fusarium spp.被报道能够导致葡萄果实的腐烂;Alternaria spp.是葡萄穗轴褐枯病的病原菌,主要为害葡萄果穗幼嫩的穗轴组织;Neopestalotiopsis spp.能导致葡萄腐烂和枝干病害的发生;Botryosphaeria spp.主要引起葡萄枝干病害,是葡萄溃疡病的病原物;Diaporthe spp.是引起葡萄蔓枯病的主要病原菌;Botrytis spp.是灰霉病的主要病原菌;Curvularia spp.被报道是引起葡萄叶斑病的病原菌;Lasiodiplodia spp.能够导致葡萄枝干病害的发生,是葡萄溃疡病的病原菌。本研究仅扩增了分离物的ITS基因片段,若想进一步明确其分类地位,还需要结合形态学以及多基因系统发育分析等多种手段。此外本实验所分离的真菌其致病力有待进一步的分析。