南京综合试验站

闫莉春 钱亚明 吴伟民

葡萄炭疽病主要为害着色期或近成熟期的果实,受害初期果粒上产生褐色圆形小斑点,后逐渐扩大并在表面形成粉红色黏状物,严重时病斑扩展至半个或整个果粒,引起果实腐烂,严重影响果实品质和产量。化学防治仍然是目前防治葡萄炭疽病的主要方式,然而,长期频繁使用同类型杀菌剂,容易使病原菌产生抗药性,导致药剂防治效果降低甚至丧失。本研究测定了江苏省7个地区采集的68株葡萄炭疽病菌对苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、咯菌腈和戊唑醇4种杀菌剂的敏感性,建立了江苏省葡萄炭疽病菌对苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯和咯菌腈的敏感基线,并明确了江苏省葡萄炭疽病菌对4种杀菌剂的抗性水平,为江苏省葡萄炭疽病的合理用药及防控提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 材料

供试菌株:从南京、盐城、镇江、泰州、徐州、江阴、连云港等7个地区共采集发病果实样品100份,经过分离纯化共获得葡萄炭疽病菌68株,转移至马铃薯葡萄糖琼脂(potato dextrose agar,简称PDA)斜面培养基上,于4 ℃冰箱中保存备用。

供试药剂:99% 吡唑醚菌酯原药和98% 苯醚甲环唑原药均购于上海市农药研究所有限公司;96% 戊唑醇和97% 咯菌腈标准品均购于北京振翔科技有限公司。所有药剂均溶于二甲基亚砜(DMSO)配置成浓度为10 mg/ml的母液,贮存于4℃冰箱备用。

PDA 培养基:称取200 g马铃薯洗净去皮并切成小块,加水煮烂,用两层纱布过滤,加入20 g葡萄糖,15 g 琼脂,补足1000 ml无菌水,分装并高压蒸汽灭菌后备用。

1.2 试验方法

1.2.1 江苏省葡萄炭疽病菌对4种杀菌剂敏感性测定

采用菌丝生长速率法测定供试菌株对4种杀菌剂的敏感性。将葡萄炭疽病菌于26 ℃恒温培养箱培养7 d,用打孔器在菌落边缘打取菌龄一致直径大小为5 mm的菌盘,用无菌牙签将菌盘转移至含系列浓度梯度的不同药剂平板中央,添加DMSO的作为阴性对照。其中苯醚甲环唑的浓度梯度设为0.25、0.5、1.0、2.0、4 mg/L;吡唑醚菌酯的浓度梯度设为0.64、1.6、4.0、10、25 mg/L;咯菌腈的浓度梯度设为0.64、1.6、4.0、10、25 mg/L;戊唑醇的浓度梯度设为0.05、0.5、1.0、2.5、5.0 mg/L。每个处理重复3次,置于26℃恒温培养箱中黑暗培养,待对照组菌丝铺满平板时用十字交叉法测量各处理的菌落直径,计算每个药剂浓度对炭疽病菌菌丝生长的抑制率,并以药剂浓度的对数值为横坐标,抑制率为纵坐标,计算每个菌株对供试药剂的毒力回归方程、相关系数和有效抑制中浓度EC50值。本试验重复2次。

1.2.2 葡萄炭疽病菌对4种杀菌剂敏感基线的建立

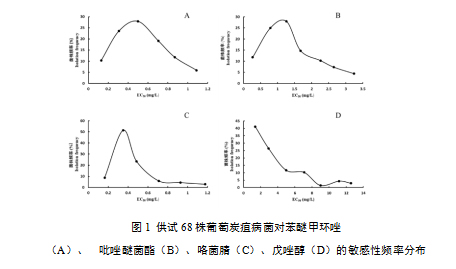

分别将1.2.1获得的68株菌株对4种杀菌剂的EC50值从低到高排列,设置相应的区间间隔将其分区间,统计供试菌株EC50在各个区间的频率,绘制供试菌株对4种杀菌剂的敏感性频率分布图,并对数据进行Shapiro-Wilk正态性检验,若符合正态分布,则可将供试菌株对各药剂的平均EC50值作为江苏地区葡萄炭疽病菌对该药剂的敏感基线。

1.2.3 葡萄炭疽病菌抗药性水平划分及抗性频率统计

抗性水平(抗性倍数)= 菌株EC50/敏感性基线,抗性水平划分参照潘夏艳等的划分标准并略做修改[13]。抗性水平≤3为敏感菌株(Sensitive, S);3<抗性水平≤5为低抗菌株(Low resistant, LR);5<抗性水平≤10为中抗菌株(Medium resistant, MR);抗性水平>10为高抗菌株(High resistant, HR)。抗性频率(%)=(抗药性菌株数/总菌株数)×100,统计各地区敏感、抗性菌株的频率。

1.2.4 数据分析

采用Excel软件进行数据统计、菌丝生长抑制率的计算;采用DPS软件进行毒力回归方程、相关系数和有效抑制中浓度EC50值的计算;采用SPSS18软件进行Shapiro-Wilk正态性检验。

2 结果与分析

2.1 葡萄炭疽病菌对4种杀菌剂的敏感性

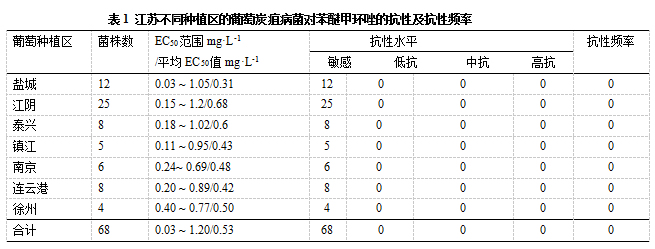

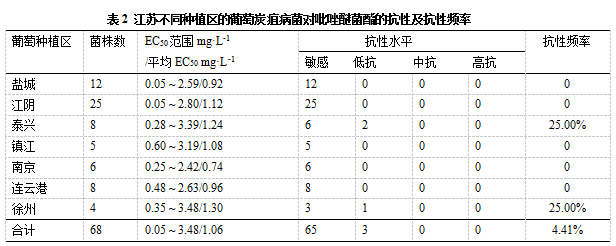

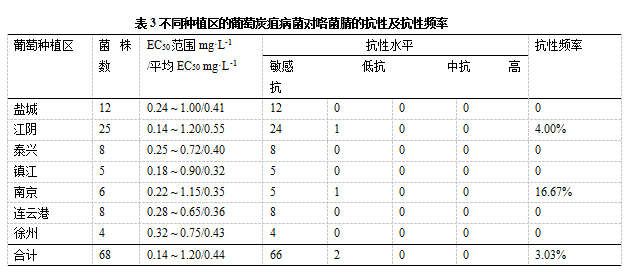

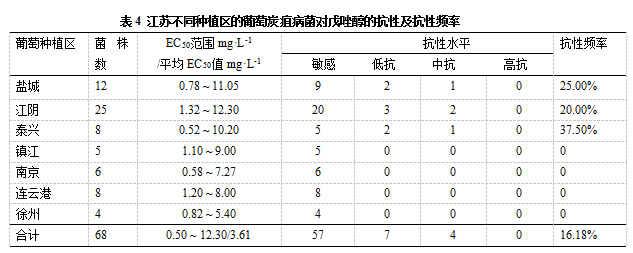

供试68株葡萄炭疽病菌对苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、咯菌腈和戊唑醇的EC50值分别介于0.03 ~ 1.20、0.05 ~ 3.48、0.14 ~ 1.20和0.50 ~ 12.30 mg/L, 最小和最大的EC50值分别相差37.5、69.6、8.6和24.6倍,平均EC50值分别为(0.53±0.13)、(1.06±0.56)、(0.44±0.26)和(3.61±1.84)mg/L(表1-表4)。

2.2 葡萄炭疽病菌对4种杀菌剂敏感基线的建立

供试68株炭疽病菌对苯醚甲环唑的敏感性频率分布符合正态分布(W = 0.925, P = 0.062>0.05)(图1-A),因此将平均EC50值0.53 mg/L作为江苏省葡萄炭疽病菌对苯醚甲环唑的敏感基线。

供试68株炭疽菌株对吡唑醚菌的敏感性频率分布呈连续单峰曲线,表现为不对称的正态分布,表明葡萄炭疽病菌对吡唑醚菌酯的敏感性已产生了分化(图1-B)。其中68株菌株中有54株菌株位于主峰范围内,占总数的79.41%,表明大多数葡萄炭疽病菌对吡唑醚菌酯仍敏感,并且这些菌株的EC50值分布符合正态分布(W = 0.965, P = 0.074>0.05),因此将该主峰内EC50平均值1.00 mg/L作为江苏省葡萄炭疽病菌对吡唑醚菌酯的敏感基线。

供试68株炭疽菌株对咯菌腈的敏感性频率分布呈连续单峰曲线,曲线右侧具有拖尾现象,表明部分菌对咯菌腈具有一定的抗性。其中有89.71%的菌株位于主峰范围且符合正态分布 (W = 0.973,P = 0.082>0.05),通过计算,求得正态分布峰内菌株的平均EC50值是0.38 mg/L(图1-C)。因此,将EC50平均值0.38 mg/L作为江苏省葡萄炭疽病菌对咯菌腈的敏感基线。

供试68株葡萄炭疽病菌对戊唑醇的敏感性频率分布呈现多峰曲线,且只有65%的菌株集中在主峰内(图1-D),表明炭疽病菌对戊唑醇的敏感性存在显著差异,因此本研究未建立江苏省葡萄炭疽病菌对戊唑醇的敏感基线。

2.3 葡萄炭疽病菌对4种杀菌剂的抗性水平分析

利用本研究确定的葡萄炭疽病菌对苯醚甲环唑的敏感性基线对供试68株葡萄炭疽菌进行抗性水平分析。经分析发现,江苏省68个菌株的EC50值均小于敏感基线的3倍,未发现抗性菌株。按照地区分析,平均EC50值最高(0.68 mg/L)的地区为江阴市,最低(0.31 mg/L)的为盐城市;最小EC50值最小(0.03 mg/L)出现在盐城市,最大EC50值(1.2 mg/L)出现在江阴市(表1)。总体看来,江苏省炭疽病菌对苯醚甲环唑处于敏感水平,葡萄生产中可作为常用杀菌剂防治葡萄炭疽病。

基于本研究确定的葡萄炭疽病菌对吡唑醚菌酯的敏感基线,对68株供试菌株进行抗性水平鉴定。鉴定结果表明,供试菌株对吡唑醚菌酯处于敏感或低抗水平。全省供试68株菌株中,敏感菌株65株,低抗菌株3株,无中抗和高抗菌株,抗性频率为4.41%。其中泰兴8株菌株中有2株低抗菌株,抗性频率为25.00%,徐州4株菌株中有1株低抗菌株,抗性频率为25.00%(表2)。

根据本研究建立的葡萄炭疽病菌对咯菌腈的敏感基线,对68株葡萄炭疽菌进行抗性水平鉴定。结果表明,2株炭疽菌株对咯菌腈表现为低抗,其他66株炭疽菌对咯菌腈表现为敏感,无中、高抗性菌株。各地区菌株平均EC50值差异较小,平均EC50值最高的为江阴市(0.55 mg/L),最低的为镇江市(0.32 mg/L),EC50值较高的菌株即抗性菌株出现在江阴市和南京市,分别为1.20 mg/L和1.15 mg/L(表3)。

根据陈聃等(2013)的炭疽病菌对戊唑醇的敏感基线,对68株炭疽菌株进行抗性水平分析。研究发现, 在68个供试菌株中,敏感菌株有57株,出现频率为83.80%;低抗菌株7株,出现频率为10.29%;中抗菌株4株,出现频率为5.88%,未发现高抗菌株(表4)。不同地区对戊唑醇的抗药性频率为0 ~ 37.50%,其中镇江、南京、连云港和徐州地区未发现抗性菌株,抗性频率为0;江阴25株菌株中出现低抗菌株3株,中抗菌株2株,抗性频率为20.00%;盐城12株菌株中出现2株低抗菌株和1株中抗菌株,抗性频率为25.00%;泰兴5株菌株中出现2株低抗菌株和1株中抗菌株,抗性频率为37.50%(表4)。从EC50值分布分析,江阴和盐城地区存在抗性较高的菌株,EC50值最高分别达到12.30 mg/L和11.05 mg/L。

3 结论与讨论

本研究通过菌丝生长速率法测定了江苏省葡萄炭疽菌株对苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、咯菌腈和戊唑醇4种杀菌剂的敏感性和抗性,并建立了葡萄炭疽病菌对苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯和咯菌腈的敏感基线。抗性水平研究结果表明,江苏省葡萄炭疽病菌对苯醚甲环唑表现为敏感,未发现抗性菌株,说明苯醚甲环唑可作为常规药剂用于江苏省葡萄炭疽病的防治。但由于苯醚甲环唑属于单一位点杀菌剂,目前已有多种作物炭疽病菌对其产生了抗药性,例如苯醚甲环唑用于防治芒果炭疽病、草莓炭疽病和杨树炭疽病时出现抗药性。本研究中葡萄炭疽病菌对苯醚甲环唑均表现敏感,可能与用药年限短和剂量有关,因此在生产中应更加注重农药使用量和使用方法等,以延缓葡萄炭疽病菌对苯醚甲环唑抗药性的形成。

咯菌腈常用来防治作物灰霉病、炭疽病等多种真菌病害,具有良好的防治效果。本研究中供试菌株对咯菌腈的抗性频率为3.03%,均表现为低抗,说明绝大部分菌株对咯菌腈仍表现敏感。目前关于葡萄炭疽病菌对咯菌腈抗药性的研究还鲜有报道,仅有报道番茄灰霉病和草莓灰霉病菌对咯菌腈产生了抗药性,说明在生产上单一、不合理的用药可能会加剧该类药剂产生抗药性。

江苏省葡萄炭疽病菌已经对吡唑醚菌酯和戊唑醇产生抗性,抗性频率分别为4.41%和16.18%。吡唑醚菌酯是防治作物炭疽病的传统药剂,研究者为了提高其防治效果,开展了多项药剂混配等研究。研究结果表明,吡唑醚菌酯与苯醚甲环唑以质量比3:2混配对核桃炭疽病具有较好的增效作用,因此,可开展吡唑醚菌酯与不同药剂的混配实验,提高对葡萄炭疽病的防效。戊唑醇与苯醚甲环唑同属于麦角淄醇生物合成抑制剂,该类药剂作用位点单一,可能是产生抗药性菌株的重要原因。由于戊唑醇在田间的广泛应用加之使用时间较长,已有葡萄炭疽病菌对戊唑醇产生抗性的相关报道。本次研究发现,江苏不同地区葡萄炭疽病菌对戊唑醇的敏感性差异显著,可能与所在地区该类药剂的使用量与使用年限相关,为了更好的防控葡萄炭疽病,应尽量减少戊唑醇的使用量。

总之,江苏省葡萄炭疽病菌对吡唑醚菌酯、咯菌腈和戊唑醇表现出中低的抗药性,对苯醚甲环唑敏感性较强。