石家庄综合试验站

葡萄霜霉病菌是一种典型的专性活体营养性病原体,遇水后它释放可运动的游动孢子,通过气孔进入葡萄叶肉细胞内,孢子萌发后长出菌丝和吸器,从宿主的活细胞中获得营养物质完成其生命周期。

植物叶背气孔结构一直被认为与植物对真菌性病害的抗病性密切相关。不少研究报导了气孔结构对植物抗病性的关系,但得出了不同的结论。一部分学者认为气孔是病菌侵染植物的重要途径,气孔大小、密度与植物的抗病性呈一定负相关。刘会宁认为植物表皮气孔是霜霉病菌入侵植物体绿色组织的唯一信道。研究发现,葡萄叶背气孔密度、气孔大小与气孔结构很大程度上决定了该品种对葡萄霜霉病的抗病性。认为虽然气孔的抗病作用较小,但病菌入侵后,气孔的保卫细胞死亡会致使病菌菌丝的死亡、阻碍分生孢子的萌发,以起到抗病的作用。通过对不同抗病性的多个葡萄品种的叶片进行观察,王国英发现叶片背面气孔密度小、气孔性状小并且气孔内有白色堆积物的葡萄品种对霜霉病的抗性强,相反,叶背气孔密度大、气孔性状大的葡萄品种易感霜霉病,因此,认为葡萄叶背气孔数量、结构与其抗霜霉病能力相关。研究相同葡萄品种在叶片气孔状态不同的情况下接种霜霉病菌后对抗性表现,发现在提供光照且气孔开放状态下的葡萄叶片易感病。甚至有学者认为葡萄对霜霉病的抗病性与叶背气孔密度及气孔大小呈显著负相关。如艾军等研究了个山葡萄品种的抗病性,发现其抗病性与气孔密集程度、气孔面积显著负相关,认为这一指标可作为衡量山葡萄抗病性的依据之一。

植物抵抗病原菌,除了植物体内的内含物质发挥作用外,植物体外在的结构特征也起到了总要的防御作用。大量报导指出,叶片的表皮结构及叶背绒毛密度与植物对真菌性病害的抗性有关,认为葡萄叶片表皮的绒毛能阻挡病原菌的入侵并能使叶片不易潮湿,使病原菌的孢子不易萌发,起到了客观的抗病的作用。贺普超等田间试验发现:网脉葡萄的成龄叶表皮蜡质含量较高,因此比幼叶抗病性强;麦黄葡萄叶片下表皮密生的绒毛能有效抵抗病菌。认为表皮的结构决定了病菌侵染时芽管的入侵程度,病原菌的游动孢子在有蜡质层和绒毛的叶片上基本不能萌发。燕嗣皇研究发现叶背绒毛极密的葡萄品种几乎不感霜霉病,认为葡萄叶背绒毛密度与抗性存在一定正相关性。

目前关于鲜食葡萄品种的葡萄霜霉病防御机制研究很少,探明鲜食葡萄品种防御反应机制,能有效缩减葡萄育种研究中的抗病指标选育周期。我们选取“玫瑰香”葡萄和“摩尔多瓦”葡萄为试验材料,接种葡萄霜霉菌,观察表型和扫描电镜分析,以期为葡萄抗病机理研究提供了理论基础。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

试验所用的“玫瑰香”葡萄和“摩尔多瓦”葡萄均定植在河北省农林科学院石家庄果树研究所葡萄试验园连栋冷棚内,篱架栽培,5年生植株。试验叶片选自一年生新梢,由上往下的第3-5片成熟叶片。

试验菌种为田间混菌,从葡萄试验园内初显霜霉病病斑的叶片上分离得到。

1.2 试验方法

1.2.1 室内离体接菌

将采集的叶片用无菌水洗干净,在超净工作台内用无菌滤纸吸干水分打成叶盘。叶盘背面向上均匀铺在1%水琼脂培养基上,每皿10片,中心放置一片玫瑰香叶盘做对照。每片叶片中心滴5微升无菌水。用无菌尖头镊子夹取菌丝,放置在水滴上。

置于培养箱中18-20℃黑暗培养24h。在超净工作台中用灭菌滤纸条把水滴吸干,喷洒无菌水保湿,重新置于培养箱中,18-20℃,16h光照,8h黑暗培养。

1.2.2 采样及样品保存

在接菌0h,6h,12h,24h,48h,72h和96h后分别取出3皿,把叶盘用液氮速冻后置于-80℃超低温冰箱保存。

1.2.3 扫描电镜样品的制备

首先切取0.5 cm2的病斑叶片,立即用40 g/L戊二醛固定6 h;之后用 0.1 mol/L的 PBS 缓冲液漂洗3次,每次5~10 min;梯度丙酮脱水,用30%、50%、70%、75%、80%、85%、90%、95%的丙酮分别脱水 20 min,100%丙酮 3 次,每次30 min;醋酸异戊脂交换处理 2 次,每次 30 min;CO2临界点干燥;真空镀膜导电处理,用 JEOL-6360 型扫描电子显微镜观察。

2 结果与分析

2.1 形态学观察

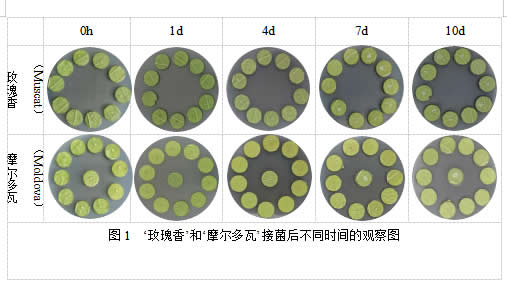

从图1中可见,‘玫瑰香’葡萄叶盘接种霜霉病菌4d,叶盘表面已出现肉眼可见的白色菌层,7d菌丝更加浓密,病斑面积扩大,10d叶盘开始衰老,菌斑无明显变化,叶盘边缘有杂菌出现。‘摩尔多瓦’葡萄叶盘接菌7d后观察到零星的坏死斑,10d叶盘开始衰老,叶盘边缘有杂菌出现。

2.2 电镜观察

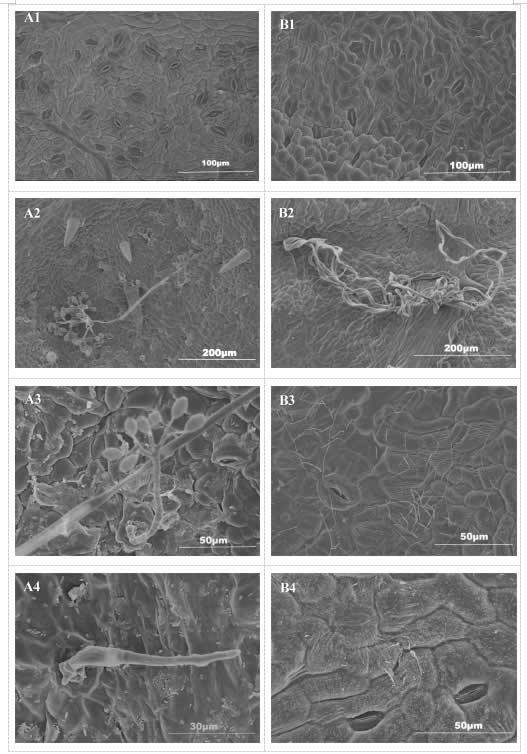

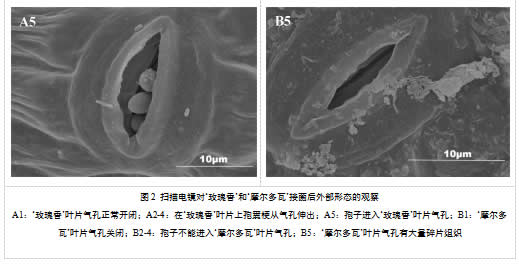

把葡萄霜霉菌分别接种在“玫瑰香”葡萄和“摩尔多瓦”葡萄的叶片上,经扫描电镜观察发现二者在超微结构上有明显的差异。在“玫瑰香”叶片上,接菌后的叶片气孔维持正常开闭状态(图A1),葡萄霜霉菌的孢子囊释放出游动孢子,游动孢子分散在气孔周围或进入气孔(图A5),孢子在气孔内定殖并萌发,大量孢囊梗从气孔伸出(图A4,A5),孢囊梗上面长满了成熟的孢子囊,叶片表面可以看到许多孢囊梗(图A3)。而在“摩尔多瓦”葡萄的叶片上,接菌后叶片的气孔大部分呈现闭合状态(图B1),接种的菌丝体集中在叶脉附近,孢囊梗数量、伸出孢囊梗的气孔比例也明显少(图B2,B3,B4)。在图B5中可以看到叶片表面有一些碎片组织。

3 讨论

葡萄霜霉病是葡萄的主要病害之一,叶片发病后变黄干枯,提早脱落,影响了光合作用产物的积累,降低了果实品质。因此,提高对葡萄霜霉病的抗性是葡萄新品种选育的重要方向。

不同抗性品种对病原菌的侵染后的反应不同。本此试验的室内叶盘接菌试验显示,‘玫瑰香’葡萄叶片易感葡萄霜霉病,叶片正面出现褪绿版,叶片背面有白色霉层,而‘摩尔多瓦’葡萄叶片仅在接菌位点出现黑色过敏性坏死斑,从而对葡萄霜霉病表现抗病性。

葡萄霜霉菌是一种活体营养型的病原菌,侵染葡萄叶片后,一旦生长条件适宜,孢子囊就迅速萌发释放出游动孢子,游动孢子在气孔周围形成静止胞并长出芽管从气孔侵入叶片。有学者认为叶片的气孔数量在病原菌芽管侵入和孢囊梗形成中起着重要的作用;但是李卓等认为气孔的数量与葡萄响应霜霉菌侵染无直接关系,主要在于霜霉菌侵染下叶片气孔的状态。在本实验中通过电镜观察,两个品种的气孔数量相当,但是抗性品种“摩尔多瓦”叶片的气孔呈现关闭状态,并且菌丝聚集在叶片表面的刚毛附近,没有进行无性繁殖。在细胞表面毛状体的发育或有意的气孔闭合,致使病原菌得不到适宜的生长环境,而长期处于休眠状态,导致宿主表现为抗病。推测植株对病原菌的抗性并不取决于叶片气孔的数量,主要在于气孔开闭状态,与李卓等人的结论一致。

4 结论

本文通过扫描电镜观察葡萄霜霉病菌侵染不同抗性品种‘玫瑰香’与‘摩尔多瓦’叶片的超微结构,初步判断抗病性与叶片气孔的数量无关,而是气孔的闭合导致霜霉菌芽管入侵受阻。该研究证明葡萄叶片气孔、结构在植物的防御霜霉菌侵染存在重要作用,为抗性葡萄品种的选育提供有力的科学理论。