南宁综合试验站

曹雄军 时晓芳 林玲 张瑛 刘金标 谢太理 白先进

摘 要:以一年两收“两代不同堂”栽培的巨峰夏果与冬果为试材,结合果园空气温度,分析和比较了夏果与冬果发育过程中的总酸及苹果酸含量的差异。结果表明,果实发育过程中的冬果和夏果总酸及苹果酸含量变化趋势基本一致,但在果实转色期后,冬果的总酸及苹果酸含量均显著或极显著高于夏果,这与果园空气温度下降有关,而通过增温处理可以显著降低冬果中的总酸及苹果酸含量。本研究可为生产上调控葡萄有机酸代谢提供参考。

关键词:一年两收;葡萄;夏果;冬果;苹果酸

根据我国南方的气候特点,南方葡萄产区成功应用了一年两收栽培技术,一年可以生产两茬或多茬果实,巨峰是葡萄一年两收栽培模式的典型代表。在一年两收“两代不同堂”栽培模式中,上半年与下半年的果实不重叠,两茬果分别称为第一茬夏果(以下简称夏果)和第二茬冬果(以下简称冬果)。由于生长发育期间的气候差异,同一葡萄品种的两茬果实品质存在较大差异,如在“两代不同堂”栽培模式中,冬果相对于夏果而言其口感偏酸。

有机酸是葡萄果实内在品质的重要组成之一,直接影响葡萄果实口感及消费者的认可度,适宜的糖酸比也是葡萄栽培中追求的目标。

葡萄有机酸以苹果酸和酒石酸为主,两者占总酸量的90%以上。有机酸的积累与调控是葡萄品质控制的重要方面,围绕葡萄果实有机酸代谢,国内外一直在开展相关研究,但在夏果与冬果发育过程中苹果酸含量的差异等方面研究还较少,因此,针对该问题,本文研究了一年两收栽培“两代不同堂”模式中巨峰葡萄夏果与冬果苹果酸差异,旨在为生产上调控葡萄有机酸代谢提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验材料为一年两收“两代不同堂”栽培的巨峰(Vitis labrusca× Vitis vinifera L. cv. ‘Kyoho’)。

巨峰树龄为15年,栽培于广西南宁市西乡塘区广西农业科学院葡萄科研基地。巨峰第一茬夏果萌芽至采收期为2月至7月,第二茬冬果萌芽至采收期为8月至次年1月。

1.2 试验方法

1.2.1 夏果与冬果样品采集

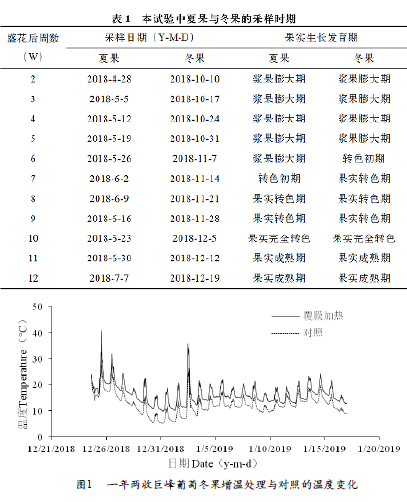

在上半年夏果与下半年冬果盛花时,选择同一天盛花的果穗挂牌标记,于盛花后2周开始取样,间隔1周取样1次,直至葡萄果实完全成熟。巨峰第一茬夏果采样时期为2018年4月28日-2018年7月7日,第二茬冬果采样时期为2018年10月10日-2018年12月19日,分别11次,采样信息见表1。采样时间固定在上午9:00-10:00,每次采样至少从标记的果穗中随机采集6穗共3份。

1.2.2 冬果增温处理

冬果成熟后期,在冬果样品采集区域周围采用大棚膜覆盖,内设电热线辅助加热(设置条件为当棚内空气温度低于20℃时开始通电加热,当棚内空气温度高于30℃时断电停止加热)进行冬果增温处理,以不进行大棚膜覆盖露天栽培为对照,两者温度变化如图1所示。采样期间,增温处理最高温度40.8℃,最低空气温度9.8℃;对照最高温度33℃,最低空气温度5.5℃;增温处理与对照的空气温度差值最高达12.3℃,最低达0.8℃。从2018年12月24日开始,每10天采样一次,共采样3次。采样时间固定在上午9:00-10:00,每次采样至少从标记的果穗中随机采集6穗共3份。

1.2.3 总酸及苹果酸测定

将葡萄剥皮去籽,捣碎榨汁,果汁混匀后8000 rpm离心5 min。

(1)吸取上清液0.2ml,用蒸馏水稀释50倍后用葡萄专用糖酸度检测仪(PAL-BX/ACID2,ATAGO,日本)测定总酸含量(以酒石酸计);(2)吸取清液1.0 ml于10ml离心管中,加入含0.8% 1mol/L磷酸的蒸馏水8 ml混匀。用0.45μm的水系滤膜过滤后采用岛津液相色谱仪(LC-20AD)测定苹果酸含量,液相色谱分析条件为:流动相为 3% CH3OH-0.01mol/L KH2PO4,pH2.8,流速0.8mL/min,柱温25℃,进样量10μL,检测波长210nm。苹果酸(Malic acid)标样纯度均高于99.5%(美国sigma公司)。色谱柱为岛津C18柱(4.6mm×250 mm,5μm)。

1.2.4 温度数据采集

温度数据由广西慧云信息技术有限公司的智慧农业云平台记录采集。

1.2.5 试验数据处理

本试验数据采用Excel进行整理统计、计算平均值和标准误差,采用SPSS软件对数据进行t检验显著性分析。

2 结果与分析

2.1 总酸变化规律

巨峰葡萄冬果和夏果果实发育过程中,果实总酸含量均呈现先向上升再下降的趋势。如图2所示,夏果在盛花后4周达到其最大值3.24%,冬果在花后5周达到其最大值3.31%,之后快速下降直到盛花后10周(果实完全转色)。果实转色期前夏果与冬果的总酸含量差异不明显,而在果实转色后期到成熟期的过程中,冬果的总酸含量均显著高于夏果,在盛花后12周时,冬果总酸含量是夏果的1.51倍,达到极显著水平。

2.2 苹果酸变化规律

巨峰葡萄冬果夏果整个果实发育过程中的苹果酸酸含量的变化情况见图3-8。夏果冬果的苹果酸含量变化趋势相似,为单峰曲线,前期苹果酸的含量随着葡萄的生长发育快速上升,到盛花后5周苹果酸含量达到最大值,其中夏果为16.76g/L,冬果为16.38g/L。之后夏果苹果酸含量快速降低直到果实成熟期,而冬果维持较高的苹果酸含量到盛花后6周后才开始快速下降直到盛花后10周。从盛花后8周开始,冬果苹果酸含量是夏果的1.61倍,之后冬果相对于夏果逐渐升高,且差异水平极显著,到盛花后12周时,冬果苹果酸含量已是夏果的3.51倍(夏果为0.98 g/L,冬果为3.45g/L)。因此,相对于夏果,冬果在成熟期积累了较高的苹果酸。

2.3 温度对苹果酸积累的影响

从本试验监测果园的空气温度变化(图4)可知,在盛花到果实成熟期间,夏果空温变化趋势是逐渐升高最终稳定在30℃左右,最高达到了38.7℃;而冬果空温变化趋势是逐渐降低至20℃以下,最低达到了7.7℃。巨峰冬果从花后7周开始,日平均空温开始降至20℃以下,而此后冬果相比夏果积累了极显著高含量的苹果酸。因此,冬果苹果酸的积累与果园空气温度下降(20℃以下)有密切关系。

在自然环境条件的基础上,在巨峰葡萄冬果花后12周后进行了增温处理,结果表明增温后的葡萄总酸含量显著或极显著下降(图5),其中增温处理10天使冬果总酸含量降低了8.93%,而增温处理20天使冬果总酸含量降低了11.05%。在苹果酸含量方面,对照显著积累,而增温处理10天后相对对照降低了23.32%,增温处理20天后相对对照降低了16.08%。说明增温处理可以明显降低巨峰葡萄冬果的总酸含量,特别是苹果酸的含量,这也表明在巨峰冬果生产中,当温度较低时,进行增温处理可以有效降低葡萄总酸特别是苹果酸的含量。

3 讨论

葡萄有机酸以苹果酸和酒石酸为主,两者占总酸量的90%以上。葡萄中存在的苹果酸为L(-)型,由葡萄糖经糖酵解途径形成的丙酮酸转化而来。在本试验中,在转色期之前,苹果酸含量不断增加,夏果中其含量可以高达16.76g/L,而冬果可以高达16.38g/L;但在转色期之后,苹果酸含量迅速减少,这一方面可能是因为葡萄果实体积增大而对有机酸浓度起到了稀释作用,另一方面可能是由于三羧酸循环代谢消耗的结果所致。

果实有机酸代谢是一个极为复杂的过程,有机酸含量的高低是内在的遗传特性、外在的自然环境和栽培措施等因素共同作用的结果。在苹果、葡萄、柑橘等多种果树上,热量较高比热量较低的地区的果实含酸量低。因此,葡萄种植在温暖的地区其苹果酸含量一般较低。尽管苹果酸的合成主要受合成相关酶活性的影响,但苹果酸的合成是一个放热反应,在低温环境下也容易发生。研究表明,在猕猴桃果实发育早期,升高温度,果实苹果酸的最大含量会达到正常的2倍,但当恢复常温条件,其苹果酸含量又回到了对照的水平;但在猕猴桃果实发育后期,升高温度,果实苹果酸的含量几乎减少到对照的一半。Ruffner等发现,在葡萄转色后,温度才对果实苹果酸含量有明显的影响,而此时正是果实苹果酸快速分解的时期,苹果酸和酒石酸的降解主要取决于呼吸速率以及环境温度。

温度对于葡萄生长极为重要,植物均有其最适合生长的温度,过高或者过低均会影响其生长发育。在本试验中的一年两收“两代不同堂”栽培中,夏果与冬果在生长期间的温度差异较大,特别是转色期至成熟期,夏果生长期的平均温度逐渐由低到高,成熟期平均温度范围27-33℃,而冬果生长期的平均温度逐渐由高到低,成熟期平均温度范围9-24℃,长时间低于20℃。

因此,成熟期长期的低温导致冬果中积累了较高含量的苹果酸,最终导致冬果的总酸含量比夏果高。在本试验中也证明增温能显著降低冬果总酸和苹果酸的含量,说明增温会促进有机酸的降解且温度是影响有机酸含量的主要因素之一。因此,在葡萄一年两收栽培中,冬果的生产应根据当地的气候特点,在果实转色后期出现持续低温(20℃以下)时,应采取相应的措施适当提高果园的温度,促进果实有机酸特别是苹果酸的降解,以提高果实品质。

4 结论

在巨峰葡萄果实发育过程中,冬果和夏果的总酸及苹果酸含量变化呈现相似的趋势,但在转色期后,冬果的总酸及苹果酸含量均显著或极显著高于夏果,冬果苹果酸的积累与果园空气温度下降有关。通过增温处理可以显著降低冬果中的总酸及苹果酸含量。