哈尔滨试验站

覃杨 鲁会玲 肖丽珍 杨瑞华 胡禧熙

酒庄葡萄酒是指把葡萄生产基地与葡萄酒加工融为一体,就地采摘新鲜的葡萄果实,采用细腻的传统工艺,生产出的品种与生态环境、栽培技术与酿造工艺技术有机相结合的具有一定文化内涵的优质葡萄酒。由于葡萄品种及其产地的土壤特点、地域气候的不同,其葡萄酒的酿制工艺也不尽相同,各个地区的葡萄酒庄都在不断探索、研究、完善自己的葡萄酒酿制工艺。黑龙江省地处祖国北疆寒地,生产的葡萄因其品种、气候、土壤条件的特殊性,其酒庄葡萄酒的酿制工艺必然也有其特殊性。葡萄酒酿制工艺主要包括原料处理、酒精发酵、苹果酸—乳酸发酵、陈酿管理、调配罐装等过程,而其中的酒精发酵过程对葡萄酒的质量起着决定性的影响。

发酵温度和浸渍时间是葡萄酒发酵工艺过程中的两个极为重要的环节。发酵温度的高低和浸渍时间的长短将直接影响葡萄酒的理化指标。不同发酵温度对发酵进程、酒精度数的形成、葡萄皮中色素和单宁等物质的浸出等多方面都有很大的影响。本试验将不同发酵温度和浸渍时间对寒地酒庄葡萄酒的理化指标(酒精度、pH值、残糖、苹果酸、挥发酸、总酸、色度、色调、总酚等)的影响进行了研究,并对寒地特色葡萄品种的酿酒特性进行了探讨,以确定最适发酵温度与浸渍时间,为完善寒地酒庄酒生产工艺、生产出优质的寒地酒庄酒提供依据。

1 材料和方法

1.1 材料

试验在黑龙江省农业科学院园艺分院冰凌花葡萄酒庄进行,试验材料为2014年左优红葡萄(专用酿造品种)、贝达葡萄(酿造品种)、蜜汁葡萄(鲜食、酿造兼用品种)。

1.2 主要试验仪器

OenoFoss葡萄酒分析仪,T6新世纪紫外可见分光光度计。

1.3 试验方法

每个品种选取30kg,人工破碎、除梗,按照生产酒精度12%(v/v)葡萄酒的要求,每个品种分别添加白糖至葡萄谬的比重为1.088,搅拌均匀后,分装在9个24L广口玻璃瓶中,进行酒精发酵。发酵温度控制:使用水淋法进行温度调控,

发酵温度设为21~24℃、24~27℃、27~30℃三个处理,每个处理设3次重复。

浸渍时间控制:浸渍时间设为5d、7d、10d三个处理,每个处理设3次重复。浸渍完成后,使用人工压榨分离皮渣,未完成酒精发酵的处理继续清汁发酵。

1.4 分析方法

(1)常规理化指标的测定方法

常规理化指标包括酒精度、pH值、残糖、苹果酸、挥发酸和总酸的测定,使用OenoFoss葡萄酒分析仪进行测定。

(2)色度、色调的测定

将酒样12000r/m离心15 min,取上清酒液测定。用相同pH值的磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液以1:10稀释酒样,取稀释后的酒样放于1cm比色杯中,在分光光度计波长420nm和520nm下分别测定其吸收值。二者吸光值相加(A420+A520)即为该酒样的色度表示值,二者吸光值的比值(A420/A520)极为色调表示值。

(3)总酚测定

采用福林-肖卡试剂比色法进行测定。

2 结果与分析

2.1 发酵温度对酒庄葡萄酒理化指标的影响

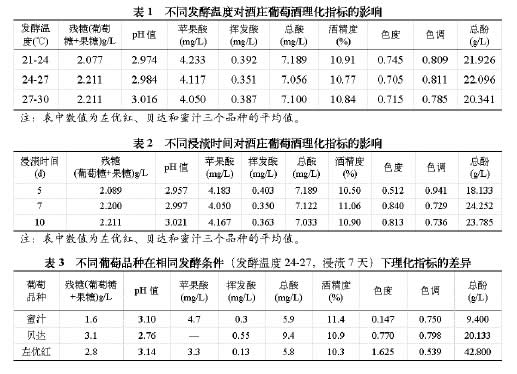

对左优红、贝达和蜜汁三个品种不同发酵温度下的平均值分析表明,随着发酵温度的提高,葡萄酒中残糖含量提高、酒精度有所降低,说明较低发酵温度有利于葡萄酵母菌的活动,有利于葡萄酒中的糖转化为酒精,而随着发酵温度的升高,酵母菌的活性受到影响,发酵能力减弱,从而导致酒精度的降低,残糖含量的增高。苹果酸的含量随着发酵温度的提高而不断降低,说明高温有助于苹果酸-乳酸发酵,可以起到较好的降酸、增加葡萄酒稳定性的作用(表1)。挥发酸和总酸的含量均随着发酵温度的提高,先下降后又略有提升,说明高温促进了挥发酸的形成,增加了总酸含量,而挥发酸含量的高低是衡量酒质好坏、酿造工艺是否合理的重要指标,挥发酸高的酒,口感尖酸,降低了酒的品质。pH值与总酸一样,影响葡萄酒的酸味,pH值越低,葡萄酒越酸,从表1中可以看出,随着发酵温度的升高,葡萄酒的pH值略有升高。色度随着发酵温度的升高大幅下降,说明低温有利于葡萄酒色素的浸出,使葡萄酒呈现较好的颜色。色调反映了葡萄酒紫色与红色吸光值的比值,它随着发酵温度的提升,数值先升后降,说明偏高的发酵温度也不利于葡萄酒颜色的形成。葡萄酒的酚类物质包括花色素苷和单宁两大类,它们使红葡萄酒具有颜色和特殊的味觉特征,本试验中,发酵温度为24~27℃时,葡萄酒中总酚含量最高,达到22.906g/L。

2.2 浸渍时间对酒庄葡萄酒理化指标的影响

对左优红、贝达和蜜汁三个品种不同浸渍时间下的平均值分析表明随着浸渍时间的延长,葡萄酒的pH值、苹果酸、总酸等指标没有显著变化(表2);残糖含量却略有升高;挥发酸含量先降后又略有提升,这可能是由于发酵停止而其它细菌保持活动的原因;酒精度随着浸渍时间的延长,升高后又略有下降,这说明长时间的浸渍不利于酒精的形成;色度、总酚含量在浸渍7天时最大,随着浸渍时间的延长,含量却出现下降,这是由于在整个酒精发酵过程中,发酵前期葡萄皮中的花色苷、单宁及芳香物质不断被浸提出来,但当葡萄酒中的颜色达到一定程度时,酒中的花色素含量不再上升,这时如果不进行皮渣分离继续浸渍,皮渣反而会吸附一部分酒中的色素,使葡萄酒颜色变浅。

2.3 寒地酒庄葡萄酒常用葡萄品种在相同发酵条件下理化指标的差异

本试验选用的试材贝达、左优红为我国北方寒冷地区种植较多的酿酒品种,是各个酒庄主要的酿酒原料,而蜜汁是北方露地主栽的鲜食与酿造兼用的葡萄品种,在鲜食销售困难时,同样可以用于酒庄葡萄酒的酿制。从表3中可以看出,在相同的发酵条件(发酵温度24~27℃,浸渍7天)下,蜜汁酿制的葡萄酒残糖含量最低、贝达的残糖含量最高,蜜汁酿制的葡萄酒酒精度最高,左优红的酒精度最低,这说明蜜汁果实中的糖分易于发酵,容易转化为酒精;而贝达酿制的葡萄酒pH值最低,挥发酸和总酸含量最高,这说明贝达果实酿制的葡萄酒酸度偏高;三个品种酿制的葡萄酒的色度、总酚含量均是左优红>贝达>蜜汁,其中左优红的色度值高达1.625,这说明左优红果实的果皮中的花色素含量较高,酿制的葡萄酒的颜色在这三个品种中最深。

3 结论

从本试验可以看出,发酵温度在24~27℃时,所酿制的酒庄葡萄酒的pH值适中,残糖和酒精含量也适中,挥发酸和总酸含量最低,色调、总酚含量最高,这对葡萄酒的品质、色泽都非常有利,为寒地酒庄葡萄酒最适宜的发酵温度。浸渍时间对葡萄酒中的pH值、苹果酸、总酸等成分影响不显著,主要影响葡萄酒中色素和多酚物质的含量,对酒精度也有轻微影响。浸渍时间为7d的酒庄葡萄酒,其色度和总酚含量达到最高,葡萄酒颜色最深,酒精度也最高,提高了葡萄酒的感官品质,从这个角度看,寒地酒庄葡萄酒发酵的最适浸渍时间为7d。

从本试验还可以看出,寒地广泛种植的蜜汁、贝达、左优红这三个品种,左优红的酿酒特性最佳,所酿制的葡萄酒pH值最高,挥发酸、总酸含量最低,色度、总酚含量最高,酒的颜色最深。在生产特色酒庄葡萄酒时,可以根据各个品种的特性进行混合发酵或在灌装调配时进行混配,这样可以生产出独具特色的寒地酒庄葡萄酒。