华东华南栽培岗

冯娇 陶建敏

摘要:‘阳光玫瑰’葡萄是二倍体欧美杂交品种,源自于日本。该品种易栽培、生长旺、品质佳,已经成为目前国内葡萄生产中的新主栽品种。但在我国引种及许多地区生产中果实成熟后出现果锈现象,影响果实外观品质。浆果成熟后出现果锈不仅在我国有普遍现象,在日本生产中也存在同样问题。本文提出葡萄新品种‘阳光玫瑰’成熟后浆果易出现果锈问题,应引起重视,同时对产生果锈原因及解决方法进行了初探。

关键词:葡萄;‘阳光玫瑰’;果锈

阳光玫瑰’(Vitis labruscanaBailey × V. Vinifera L.)是二倍体鲜食葡萄品种,源自于日本。浆果黄绿色,果面光亮整洁,肉质香脆,有玫瑰香味,含糖量高,酸度低(Yamada et al., 2008),鲜食品质优良,产量高,具有极高的经济价值(Yuka Suehiro et al., 2014)。

‘阳光玫瑰’葡萄盛花后约80天浆果表面开始出现褐变,随着成熟度增加,褐变浆果数目增多,程度加深。‘阳光玫瑰’葡萄品种果锈问题比较突出,严重影响了果实品质,降低了果品质量。目前国内就有关‘阳光玫瑰’果锈问题鲜有报道,因此本文通过探究该葡萄品种果锈形成的原因,提出了预防果锈的办法,供种植者参考。

1 葡萄果锈形成原因

1.1 果锈概念及生理现象

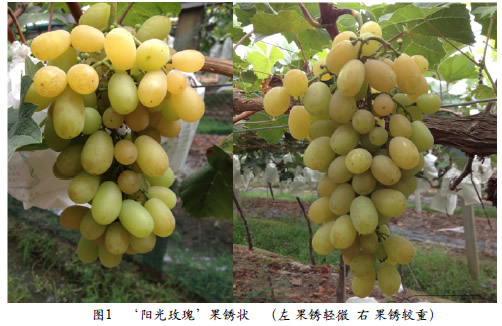

果实褐变(成熟期的浆果果皮表面出现微小的红褐色斑点),已经成为‘阳光玫瑰’生产过程中最严重的问题之一。这种果锈被认为是一种生理紊乱(Yuka Suehiro etal., 2014),主要是果实表皮细胞角质层破裂,木栓化程度加深,引起表皮细胞,甚至皮层细胞死亡所致。褐变只在果皮表面发生(孔德康等,2011),尤其是在细胞间隙和细胞壁。褐变的物质是原来存在于细胞间隙或者从邻近细胞渗出来的氧化酚类化合物,主要表现为果实表面浮生锈色木栓化物质(聂继云等,2001)。(‘阳光玫瑰’葡萄果实果锈见图1 )

1.2 影响果锈形成的因素

(1)外在因素

主要是气候条件和人为管理因素等。①气候因素 高温,多雨和花期低温是诱发果锈的主要因素(吴江等,2006)。夏季多雨,果面着水时间长,空气湿度相对较大时,为果锈发生创造了良好的环境(聂继云等,2001);②人为管理因素修剪不当,留蔓量过多,造成通风透光不良,植株长势差;使用不适当的植物生长调节剂;氮肥过多,导致果皮薄,抗病力下降(吴江等,2006)等。③农药使用不当,出现要害引起果锈。

(2)多酚化合物和它们的氧化反应是浆果褐变的关键因素

多酚化合物和它们的氧化反应是浆果褐变的关键因素。在苹果中研究了组织褐变和多酚含量的相关性。在苹果中,有更高多酚含量的果实有更大的褐变潜力(Holderbaum et al., 2010)。

多酚氧化酶( P P O ) , 芪合酶(STS),查尔酮合成酶(CHS)是与多酚酶代谢途径相关的关键酶。在许多情况下,果实和浆果的生理紊乱都是由各个因子之间复杂的反应引起的。

在植物组织中大多数这样的褐变反应是由细胞内部或者细胞周围聚合褐变物质的产生引起的(Dehon et al., 2002)。

PPO是褐变影响因子的主要酶之一。PPO的细胞内定位是存在于光合组织的叶绿体和非光合组织的质体中。茶多酚,作为PPO的底物,积累在液泡中。由PPO引起的褐变反应很少在细胞正常的生理条件下发生,然而,一旦细胞被外界的物理损伤破坏,失去了空间分割,底物多酚就与PPO接触,发生反应,引起褐变(Yoruk andMarshall, 2003)。

STS定位在浆果皮的细胞壁上,二苯乙烯类化合物的合成途径被非生物胁迫因子激活。通过STS催化反应的途径被称作二苯乙烯类化合物的生物合成途径,通过CHS催化反应的途径是类黄酮的生物合成途径。通过这些代谢途径合成的物质都是用于增加植物对于环境条件的适应的次级代谢物,已经证实生物和非生物胁迫是多酚积累的原因(Winkel-Shirley,2002),如花色素苷的积累。

芪类化合物,包括白藜芦醇及其衍生物,能抑制真菌侵染的植物体的生长。另外,白藜芦醇处理的分生孢子呈现细胞内的棕色是由于白藜芦醇通过病原体氧化酶变成棕色粒状物质(Adrian et al.,1998),这一观察表明白藜芦醇可能是褐变底物之一。

1.3 引起葡萄果锈相关基因的研究进展

PPO,STS,CHS是与多酚代谢途径相关的关键酶基因。在浆果成熟期通过分析这些基因的表达来研究果皮褐变的分子基础。

编码参与这些生物合成途径的酶的基因的表达水平与遭受的胁迫有关。在葡萄中,CHS是被一个由3个同源基因组成的小的基因家族编码的,STS是被葡萄基因组中一个由48个同源基因的大的基因家族编码的。

多酚氧化酶基因(PPO),使用BLAST搜索程序搜集序列数据,组合装配序列,合并为两种类型的同源基因,分别为VvPPO1(登录:AB871370)和VvPPO2(登录:AB871371)。葡萄基因组中48个预测的STS基因基于系统发育分析已经被分为三组(VvSTS类型A,B,C) 。编码CHS 的三个基因, V v C H S 1 ( 登录:AB015872),VvCHS2(登录:AB066275)及VvCHS3(登录:AB066274)是在葡萄基因组中发现的。

Yuka Suehiro等用6年生‘阳光玫瑰’ 试验, 盛花期用2 5mg•L-1GA3和3mg•L-1的CPPU处理花穗,盛花期后10-15天用25mg•L-1GA3再次处理果穗,观察葡萄生长过程中果锈出现的情况。并研究相关基因的表达情况。研究表明VvPPO1,盛花后(DAFB)50天到80天,表达水平显著下降,90天时暂时增长,但是在DAFB 100天以后表达再次下降并且在表皮褐变的浆果中保持在一个低水平。

VvPPO2的表达与VvPPO1的表达显示对比的模式。VvPPO2的表达水平在DAFB 50天时是低的,在DAFB 60天时轻微地增长,在正常的浆果中DAFB 70天和80天时下降。与此相反,在果皮褐变的浆果中DAFB 80天后观察到VvPPO2的表达水平有了一个显著的增长。在DAFB 100天和110天时,在褐变浆果中VvPPO2的表达水平大约达到了正常浆果DAFB 50天时的5倍,表达增量对应果皮褐变的发生。

VvPPO2基因表达的调控在浆果果皮PPO相关的褐变反应中起着主要的作用。

VvSTS类型B基因表达水平在DAFB 50天时非常低并且随着浆果成熟增长,与VvPPO2一样,在果皮褐变的浆果中观察到在表达水平上有一个显著的增长。从DAFB 60天开始到实验时期的结束,VvSTS类型C基因始终表达。VvSTS类型A基因的表达几乎检测不到。

在转色期后浆果成熟期间VvCHS2始终表达,然而VvCHS3几乎没有检测到(Yuka Suehiro etal., 2014)。

在褐变的果皮中观察到VvSTS类型B基因和VvCHS1,在‘阳光玫瑰’浆果中的果皮褐变与二苯乙烯类化合物和类黄酮化合物的合成途径活化和通过VvPPO2的多酚氧化反应有关。

2‘阳光玫瑰’葡萄果锈预防措施

2.1 选用适当的植物生长调节剂

南京农业大学选用5年生‘阳光玫瑰’葡萄为试验材料,研究不同浓度的CPPU对该品种果锈的影响。盛花期用25mg•L-1的GA3浸蘸花穗,盛花期后15天用25mg•L-1的GA3分别和0mg•L-1、5mg•L-1、10mg•L-1、15mg•L-1的CPPU再次处理花穗,从DAFB50天开始观察果锈的生长情况,以CPPU浓度为0mg•L-1的处理作为对照。试验结果表明,从DAFB80天开始CPPU浓度为0mg•L-1的果实表面开始有锈,到成熟时果面几乎都是锈;从DAFB9 0 天开始CPPU浓度为5mg•L-1的果实表面开始出现锈斑,但并不严重,直至成熟期,果锈相比于0mg•L-1的少;CPPU浓度为10mg•L-1和15mg•L-1果实表面无锈斑。随着CPPU浓度的加大,成熟期依次推后。实验结果说明幼果较高浓度CPPU处理可以预防‘阳光玫瑰’果锈的产生。

2.2 套袋

葡萄套袋形成了遮光,保温,保湿的微域环境( 周兴本等,2006),既保护了果粒的外层组织,同时又隔绝了外界不良因子的刺激,是研究者和生产者公认的防止果锈的有效方法(吴江等,2006)。套袋明显抑制了果皮中木质素合成酶的活性,木栓形成层的发生和活动受到抑制,减缓了果锈的形成(刘建海等,2007)。

南京农业大学选用4年生‘阳光玫瑰’葡萄为试验材料,研究不同类型的果袋对该品种果锈的影响。盛花期时用25mg•L-1GA3和5mg•L-1CPPU处理花穗,盛花期后20天用25mg•L-1GA3二次处理花穗,于6月中下旬分别套外黄内黑袋,绿袋,塑料微孔袋,白袋,待浆果成熟后观察果面有无果锈,以白袋作为对照。结果表明,白袋果面有锈,塑料微孔袋和外黄内黑袋的果面几乎没有锈,绿袋果面稍有果锈。套黑袋可以解决或减轻果实果锈的发生。

2.3 科学施肥,加强土肥水管理

加强果园土肥水管理,防止土壤积水,增施有机肥和磷、钾肥,减少氮肥用量,使果皮发育正常,增强树势,提高树体营养水平。

2.4 正确使用农药

幼果期果皮较敏感,一些容易产生药害的农药应注意使用或降低使用浓度。