种质资源岗位

刘崇怀 崔东阳 姜建福

在葡萄的生产过程中,优良品种是提高葡萄质量和种植效益的必要条件,也是其产业持续发展的重要保障,回顾我国葡萄产业的发展历程,每一次快速发展时期都伴随着新品种的引进、选育与推广,新品种对促进葡萄生产的发展正发挥着越来越重要的作用。

葡萄属于多年生无性繁殖作物,扦插繁殖容易,国内许多育苗商都从事葡萄苗木的繁育工作,部分不法苗木商为了迎合生产者对葡萄品种新、奇、特的需求,随意更改品种名称、胡乱命名,炒作品种,造成品种混乱,严重损害了育种家的利益,为葡萄产业的健康发展留下隐患。为调动植物育种家的积极性,维护育种者的权益,发达国家率先制定了相关法律法规,形成了各具特色的植物品种权保护制度,并成立了国际植物新品种保护联盟 (UPOV)。我国于1999年正式加入该组织,并颁布了“中华人民共和国植物新品种保护条例”,陆续发布了一系列的《中华人民共和国农业植物新品种保护名录》,至今农业部植物新品种保护办公室先后有93个植物属或种列入保护名录,申请数量超过12000件。葡萄属(Vitis L.)自2003年8月被列入第五批保护名录以来,至今已有10余年的时间,本文通过对其近10年来国内葡萄新品种权保护申请与授权情况进行统计和分析,以期为今后我国葡萄新品种权的保护和发展提供参考。

1 数据来源

数据资料来自农业部植物新品种保护办公室网站(http://www.cnpvp.cn),通过“公告查询”界面查询到有关葡萄属新品种的申请和授权情况资料。数据截止时间为2014年8月31日。

同时,在比较其他果树的申请和授权情况时,部分数据资料来源于国家林业局植物新品种保护办公室网站(http://www.cnpvp.net),数据时间截止为2014年8月31日。

2 申请情况

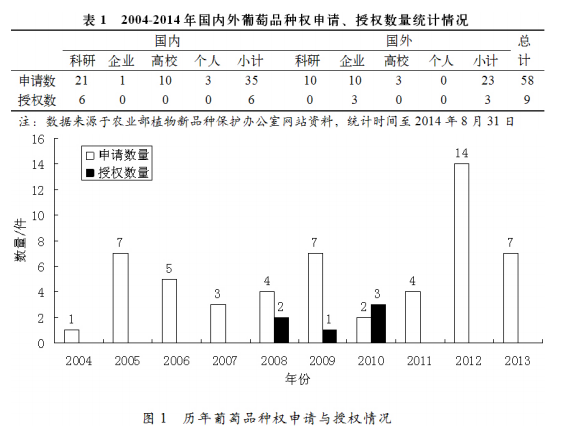

(1)葡萄属新品种权申请授权状况(表1)

据农业部植物新品种保护办公室统计,自2004年2月份美国农业部提交的蜜红葡萄(Sweet Scarlet)作为我国第1个申请葡萄新品种保护的品种以来,截至2014年8月底,葡萄属有58个新品种递交了申请,授权9项。其中国内申请35项,授权6项,国外申请23项,授权3项。

在国内申请人中,科研单位的申请量占绝对优势,占61.1%,其次为高等院校,申请比例占28.6%,而企业申请量最少,仅有1件。国外则是科研单位和企业的申请量最多,均占43.5%,高校和个人申请量较少,由此可见,国内农业科研单位与高等院校是目前我国葡萄新品种创新与选育的主要科技力量。

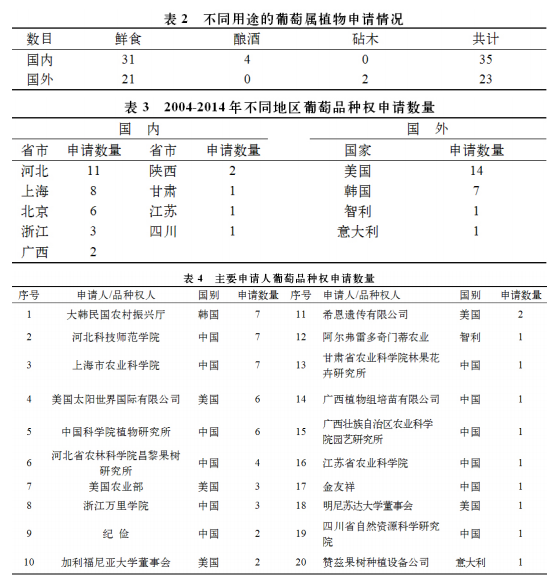

(2)葡萄属新品种权各年度申请授权情况(图1)

从近10年的申请数量来看,2003年葡萄属被列入保护名录,2004年已经有1项开始申请,2005年申请量较多,前两年的申请人主要为韩国和美国的科研单位。之后各年度的申请量比较平缓,数目始终低于7件,2012年品种申请量最多,达到14件,仅国内申请量就达11件,国内的科研单位已经开始重视品种权的申请与保护,2013年申请数量为7件。2004 到 2013年这10年间,共申请品种权54项,平均每年申请5.4项。授权6项,平均每年授权0.6项,最早授权的是2008年中国科学院植物研究所选育出的鲜食品种京蜜和京香玉。2009年和2010年分别授权1项和3项。

(3)不同用途的葡萄属植物新品种权申请情况

由表2可以看出,在受理的58项葡萄品种中,国内主要以鲜食品种为主,为31项,占国内受理总数的88.6%,酿酒品种为4项,这与国内的葡萄消费以鲜食品种为主的基本国情是一致的,缺少砧木、制干、制汁等类型品种的申请;在国外受理的23项葡萄品种中,基本与国内一致,以鲜食品种为主,占21项,占国外申请数量的91.3%,说明国外也希望将选育的鲜食推广到国内市场,此外,美国有2个高抗根结线虫的砧木品种RS-3和RS-9也申请了中国的植物新品种保护,在国外申请新品种保护的品种中,缺少酿酒、制汁、制干等加工品种类型的申请。

(4)各个省份的申请情况

由表3可以看出,在国内的35份申请中,共计有9个省份(市、自治区)申请了葡萄品种权,但各省、市、地区间品种权的申请量差异较大,其中申请数量最多的省份是河北省,其次是上海市和北京市,其他省份申请数量1-3项不等,多数省份在葡萄品种权的申请方面目前还是空白。国外葡萄品种申请数量也在不断的增加,主要申请国家有美国、韩国、智利和意大利,其中,美国申请数量最多,为14件,占国外申请量的60.9%。韩国次之,智利和意大利分别有1项申请。

(5)各个品种权申请人状况

由表4可知,自2004年葡萄属植物列入保护名录以来,国内外共有20个单位或个人提交了葡萄品种权申请,其中,国内12家,国外8家。整体上,申请人的申请量均少于10件,其中申请数量最多的单位为大韩民国农村振兴厅、河北科技师范学院和上海市农业科学院,申请数量均为7件。其次为美国太阳世界(Sunworld)公司、中国科学院植物研究所和河北农林科学院昌黎果树研究所,申请数量4-6件不等,其他单位或个人申请数量均少于3件。

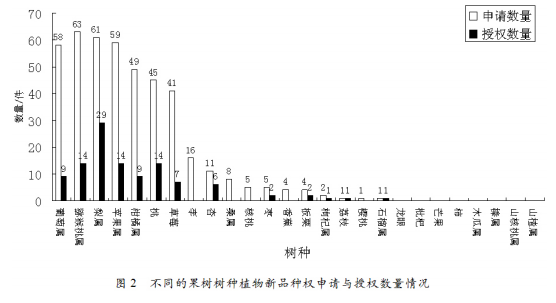

(6)各个果树品种权申请与授权情况

截至2014年8月31日,农业部植物新品种保护办公室共收到果树品种权申请383项,授权72项,涵盖了梨属、桃、苹果属、葡萄属、柑橘属、香蕉、猕猴桃属等14个果树树种,同时,国家林业局植物新品种保护办公室也对部分的果树种类如板栗、核桃属、枣、柿、杏、木瓜属、榛属、石榴属、枸杞属、山核桃属、山楂属等11个树种的品种权进行受理。由图2可以看出,品种权申请数量最多的前三个树种依次是猕猴桃属、梨属和苹果属,申请数量分别为63、61和59项。葡萄属申请数量位列第四。授权数量最多的树种是梨属,授权29项,其次为桃、猕猴桃属和苹果属,均为14项,葡萄属与柑橘属授权数量均为9项,位居第五位。而龙眼、枇杷、芒果、柿、木瓜属、榛属、山核桃属、山楂属等果树自列入保护名录以来,品种申请还是空白。

3 品种保护中存在的问题

(1)育种者申请意识不高

整体上讲,葡萄等果树新品种每年申请品种权的数量在园艺学科里属于较少的。自2004年葡萄属被列入保护名录10年来,国内葡萄品种权申请的数量仅35件,而据不完全统计,近10年来国内从事葡萄育种的单位50余家,遍及我国的黑龙江、辽宁、吉林、北京、河北、内蒙古、新疆、河南、山东、湖南、四川、广西、陕西、山西、江苏、上海、甘肃、安徽等19个省、市、自治区,审定或认定的葡萄新品种160余个,而最终申请品种权保护的省份只有9个,申请单位也仅有10个,申请数量还不足审定数量的25%。造成这种重申请轻保护现象的原因可能与目前国内部分作物的品种保护审批时间长,投入产出比不科学和维权难度大有关,另外,一些科研人员担心品种保护后影响其成果推广和申报科技奖励等,对申请品种保护积极性不高,有关品种权的保护还有待于进一步加大宣传力度。

(2)育种者主要集中在科研单位,结构需要进一步的优化

目前,我国从事葡萄育种的单位主要为科研院所和大学,这些单位拥有良好的研究条件、丰富的育种资源和优秀创新人才,选育出了一系列的品种,但整体上育种规模小,育种方法以传统方法为主,育种研究与市场脱节,难以适应现代化农业的需求。而美国、日本等葡萄发达国家主要以企业作为育种创新的主题,开展葡萄育种工作,并取得了显著的成绩。作为市场主体的企业,具有管理、资金和市场资源优势,2013年1月,国务院办公厅正式发布《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年)》指出:充分发挥种子企业在商业化育种、成果转化与应用等方面的主导作用,鼓励“育繁推一体化”种子企业整合农作物种业资源,通过政策引导带动企业和社会资金投入,推进“育繁推一体化”种子企业做大做强,进一步确立了构建以企业为主体的商业化育种体系。在国内大田作物方面已经涌现出如隆平高科、登海种业、敦煌种业等几家上市龙头企业,但在葡萄等果树方面这样的大型育种公司还没有,育种结构有待于进一步的优化。

(3)测试周期长

葡萄选育周期长,一个品种的培育,从杂交、育苗、筛选、区试直至审定往往需要10-15年的时间,有的甚至更长。一般认为,新品种在一定时期内具有价格优势,其价格高于常规品种 25%-160%,并且一般可持续 10-15 年。对葡萄等果树类无性繁殖植物新品种国内主要采取现场考察的方式进行测试,由申请人提交申请,自己测试,然后在申请品种与近似品种差异明显的阶段委托测试人员亲自到场观察测试的方法。而对于国外的品种,需要委托代理公司进行办理,同时还需要办理海关入境等手续,一般一个品种从申请到定植,再到测试至少需要8年的时间,极大的影响了申请人的积极性。以国内授权的9个品种为例,国内最快的2年,国内品种授权时间要短于国外品种,测试时间主要取决于申请人的现场测试申请时间,而国外的品种最快的8年,主要是递交申请后品种进入海关需要一定的时间,等品种授权后,新品种优势不明显甚至丧失。

4 建议与对策

(1)加大植物品种权的宣传力度

植物新品种保护是推动农业植物育种持续创新和种子产业化的根本动力,是规范种子市场和促进农业产业化发展的制度保障。要加大植物品种权的宣传力度,提高全社会的植物新品种保护意识,使政府相关部门、科研院所、高等院校和种子企业重视植物新品种保护制度,认识到植物新品种保护在农业生产中的作用和重要意义。加强宣传植物新品种保护知识,使全社会都了解植物新品种保护的法律、法规。

(2)育种体系进一步的优化,扶持企业开展育种创新

我国自上世纪50年代开始葡萄育种工作以来,一直都是科研单位和大学从事育种工作,选育出了一系列的品种,但整体上推广面积小,企业是创新的主体。《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年)》已经出台。《规划》提出,中国种业的发展要建构以企业为主体的商业化育种体系。开展商业化育种,使育种体系更加合理。

(3)品种审定(登记)与DUS测试有机的结合

《种子法》规定作物新品种在推广种植前必须通过作物审定委员会的审定,以作为在适宜种植区域的依据。由于品种审定或登记与品种权保护是由不同部门进行管理的,如果在品种选育的同时完成新品种测试工作,然后申请审定、登记或备案,可以减少申请后新品种测试环节,加速新品种保护权的申请、获得和新品种的推广。在新的《主要农作物品种审定办法》已经开始规定,要求主要农作物审定时与DUS测试有机的结合,葡萄等果树的品种审定也应该向这方面靠拢。

(4)开展分子标记技术,加快测试进程

传统的 DUS测试主要以形态特征为基础,受环境影响大,稳定性差,测试周期长,其标准统一的品种描述和测试技术规程在实际操作过程中较难执行,严重影响测试的有效性和权威性,随着DNA分子标记技术的不断发展,该项技术已广泛应用于各类植物品种的鉴定及纯度检测试验。分子标记检测技术因具有测试周期短、不受环境影响、标记数量多、可进行高通量测试的特点,这种方式可以提高特异性测试的针对性,减轻田间测试的工作量,现已逐步成为“DUS”的辅助手段。在我国农作物的品种审定中,从2002年起,先后全面启动了玉米、水稻、小麦、大豆、油菜、棉花参试品种DNA指纹检测工作,一些单位也在积极的构建指纹图谱用以鉴定相关品种,如梨、黄瓜、甘蓝、白菜、西瓜、甘薯、甜瓜、柑橘等,为制定相关品种纯度和真实性早期鉴定技术规范奠定基础。葡萄上目前还未见到相关研究,测试以传统的形态学鉴定为主,需要参考国内外相关研究的基础上,开展分子标记鉴别辅助技术,加快测试进程。