渭南综合试验站

1 研究背景与意义

葡萄根癌病是一种由土壤杆菌引起的严重细菌性病害,病原菌进入根茎组织导致细胞大量增生,从而形成瘿瘤。瘿瘤可在葡萄根茎、主枝、侧枝和结果母枝等部位形成,且瘿瘤内部木质化严重阻碍植株水分及营养物质运输,导致植株生长发育受限,最终干枯死亡。根癌病在世界范围均有发生,在中国主要集中在北方地区,造成严重减产。引起根癌病的病原菌属于土壤杆菌属(Agrobacterium spp.)葡萄根癌病根癌土壤农杆菌所致,主要的病原菌是 Agrobacterium vitis,常发生在根系、根干及枝蔓上形成瘤,严重影响葡萄生长和果实品质,导致经济损失。

近年来,随着我国葡萄产业的快速发展,全国葡萄种植面积达1100万亩,葡萄病害种类较多,其中葡萄根癌病的发病率有逐年上升趋势,根癌病虽然不是葡萄主要病害类型,但发病后很难防治,给葡萄种植户带来了巨大的经济损失。传统的化学防治方法虽然在一定程度上控制了病害的发生,但长期使用化学农药对环境造成了严重污染,并可能产生抗药性。因此,研究葡萄根癌病的生物防治方法具有重要的现实意义和广阔的应用前景。

笔者在本研究中以调查陕西省渭南市葡萄根癌病发生情况为切入点,通过明确陕西省关中地区葡萄根癌病致病菌类型,探究微生物制剂对病原菌的抑制作用及对葡萄根癌病的防治效果,为研究出行之有效的葡萄根癌病防治措施提供理论依据及技术指导,保障该地区葡萄产业的可持续发展。

2 材料与方法

2.1 试验地址

试验地在陕西省渭南市下邽镇屈驾村村民李建军葡萄园进行,园区地势平坦,土壤弱碱性、较肥沃,葡萄品种为四年生‘克伦生’葡萄,自根苗,株行距1m×3.5m。当地年均气温13.6℃,年均降雨量600mm,年均日照时数2200-2500h,无霜期199-255d,能满足大多数葡萄品种生长所需的气候条件。该园葡萄根癌病发病率在30%以上,发病较为严重,且有逐年加重的趋势。

2.2 试验处理

处理区一:JN74菌株液体生防菌剂稀释30倍液,用于液体灌根。

处理区二:JN74复合菌液体生防菌剂稀释30倍液,用于液体灌根。

对照区:清水灌根,不使用生防菌剂的空白对照。

2.3 试验设计

2.3.1 技术方法:

试验采用灌根的方式,每个处理浇灌50株树(发病株数不低于10株),并对发病株挂牌标记。

2.3.2 防治时期及用量:

生防菌剂在发病期前一个月开始施用,以达到预防的最佳效果。本试验浇灌时期依次为开花前后、幼果期、果实硬核期、果实二次膨大期(即每隔15-20天)各浇灌一次,生长期连续施用4-5次。每次每株浇灌1000毫升稀释液。

2.4 葡萄根癌病调查

2.4.1 调查取样:

处理区一、二浇灌的全部株数,对照区调查50余株。

2.4.2 调查时期与方法:

灌根2-3次后,根癌发病初期调查一次;果实成熟采收期调查一次,此时病瘤的内部组织木质化,表皮粗糙暗褐色,停止增生;也可在第二年根癌发病初期再调查一次病瘤的复发情况。

用游标卡尺测量发病植株病瘤直径,分别记载各处理区葡萄根癌病的发病株数及发病程度,计算发病率及病情指数,统计防病效果。

发病分级5级,具体描述为:

0级:根、茎部无冠瘿,植株长势正常;

1 级:根、茎部冠瘿数量1-2个,最大病瘤直径在1.5厘米以下,植株正常;

2 级:根、茎部冠瘿数量3-5个,最大病瘤直径在2.5厘米以下,植株正常;

3级:根、茎部冠瘿数量4-6个,最大病瘤直径在3.5厘米以下,植株正常;

4级:根、茎部冠瘿数量6个以上,最大病瘤直径在3.5厘米以上,植株长势衰弱;

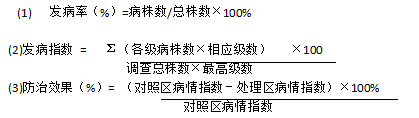

计算方法:

3、 结果与分析

3.1 树体发病症状及发病规律调查结果

葡萄根癌病病原菌随植株病残体在土壤中越冬,条件适宜时,通过剪口、机械伤口、虫伤、雹伤以及冻伤等各种伤口侵入植株,雨水和灌溉水是该病的主要传播媒介,苗木带菌是该病远距离传播的主要方式。细菌侵入后,刺激周围细胞加速分裂,形成肿瘤。根据观察,在陕西关中地区葡萄根癌病一般4月上旬开始发病,5月上旬至6月下旬、7月上旬至9月下旬为发病的高峰期,11月以后很少形成新瘤,温度适宜,降雨多,湿度大,癌瘤的发生量也大;土质粘重,地下水位高,排水不良及碱性土壤,发病重。葡萄根癌病主要为害部位为根茎部和靠近地面的老蔓上,初发时稍带绿色和乳白色,质地柔软;幼嫩瘤淡褐色,粗糙不平;随着瘤体的长大,瘤的外层细胞死亡,颜色逐渐变为深褐色,内部组织木质化,质地变硬,表面粗糙。

葡萄根癌病是一个世界性的病害,因其传播性强、危害严重、防治难度高等,被我国列为葡萄上一种重要的检疫性病害类型。发病后病株树势衰弱、植株生长不良,叶片小而呈现红色,果穗小而散,果粒不整齐,成熟也不一致,影响果实产量和品质;葡萄根癌病的发病一般与伤口病菌和土壤环境有关。

3.2 微生态制剂防治效果

采用灌根处理一和处理二的JN74菌株和JN74复合菌制剂均较对照有极显著差异(见表一),JN74菌株防治效果更理想。JN74菌株防治效果达到65.5%,JN74复合菌制剂防治效果达到62.1%,均对克伦生葡萄根癌病有一定的防治效果。JN74菌株和JN74复合菌制剂灌根处理的克伦生葡萄在平均单粒重、果粒直径和可溶性固形物上与对照处理持平,说明其对葡萄生长和品质提升作用不明显,但有一定的促进作用。本试验需要连续统计2-3年,需要进一步调查微生态制剂对葡萄根癌病的防治效果及促生作用,为葡萄根癌病的防治提供科学依据。

4. 结论与展望

本研究验证了微生态制剂对葡萄根癌病的生物防治效果。结果表明,微生态制剂在一定程度上能抑制病原菌的生长和繁殖,降低葡萄植株的肿瘤发生率。与化学农药防治相比,生物防治方法具有安全、环保、可持续等优点,值得在葡萄生产中推广应用。

展望未来,可以从以下几个方面进一步研究葡萄根癌病的生物防治方法:(1)筛选更多具有抗菌活性的拮抗微生物和植物提取物。(2)研究微生态制剂生物防治方法与化学农药防治的协同作用。(3)探讨微生态制剂在不同葡萄品种、不同土壤环境下的应用效果。(4)开展微生态制剂生物防治方法的产业化研究和推广。

5. 参考文献:

[1] 袁丽芳,尹向田,王鹏飞,李廷刚,蒋锡龙,汤小宁,韩金涛,魏彦锋.葡萄根癌病研究进展及防治措施[J].中外葡萄与葡萄酒,2022(5):93-99.

[2] 王荣,安冬梅,刘玉娟,乔改霞,谢军,徐美隆.植物根癌病发病规律及防治技术研究进展[J]. 宁夏农林科技,2023,64(1):24-29.

[3] 葛 青,许寰铎,王家乐,余楚维,刘 伟,刘 旭.川西高原酿酒葡萄根癌病病原菌的鉴定及防治药剂筛选[J]. 果树学报,2024,41(8):1636-1648.

[4] 张洁. 葡萄根癌病病原菌传播及防治措施研究[D]. 河北农业大学, 2013.