生物防治与综合防控岗位

刘永强 孔繁芳

蓝莓,学名笃斯越桔(Vaccinium uliginosum),属杜鹃花科(Ericaceae)、越橘属(Vaccinium)。多年生低矮灌木,果实蓝色,近圆形,酸甜适中,口感较好,具有较高的营养价值,蓝莓种植业具有巨大的经济效益和广阔的开发前景,现已在多个省份进行大面积种植,但随着蓝莓产量和种植面积增多,病害种类也逐渐增加,对蓝莓果实优质生产造成了一定的影响。2023年在贵州和辽宁蓝莓种植区域均发现了蓝莓枝条有褐色病斑,叶片发黄、焦枯及枝梢枯萎,严重的导致植株死亡的现象。2023年共收到辽宁和贵阳产区邮寄的病样80余份,为明确引起该症状的病因,本团队对病样进行了检测,以期为辽宁和贵州产区对此病害有效防治提供一定理论基础。

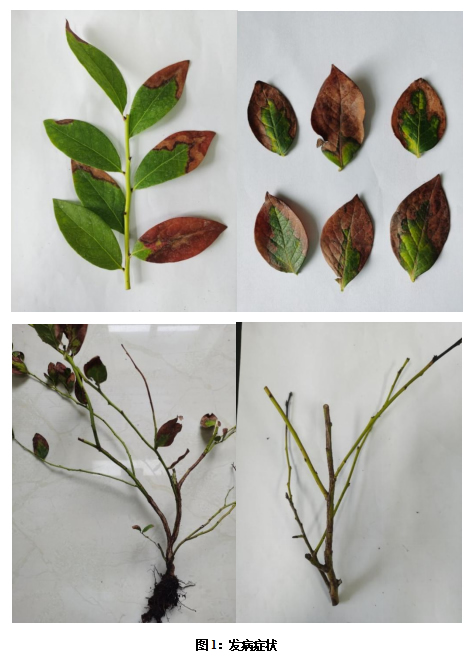

1. 发病症状

在田间发病初期在枝条上出现褐色病斑,发展迅速,枝梢枯萎,引起叶片发黄,叶片慢慢焦枯脱落,严重的导致植株死亡(图1)。

1.3病原的分离培养

采用组织分离法进行分离:在超净工作台中选取具有典型症状的病样用解剖刀切取病样的病健交界处病组织,将其浸泡于75%酒精中30~60 s进行表面消毒,用灭菌水冲洗3遍以去除组织块表面残留的酒精,然后剪成0.5 cm×0.5 cm组织块,平铺在马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基平板上,最后置于25℃培养箱中恒温培养3-5 d获得病原菌,并对其病原菌菌落形态进行观察。

1.4 分子生物学鉴定方法

将培养好的新鲜病原菌在超净工作台中用解剖刀轻轻刮取病原菌的菌丝2 mL的离心管中,加入玻璃珠、石英砂及相关试剂在研磨仪中充分研磨,然后利用OMEGAFungal DNA Kit 200试剂盒按照说明提取DNA,选择引物ITS(ITS1/ITS4)、β- tubulin(Bt2A/Bt2B)、tef1(EF-2/EF-728F、GAPDH(GDF1/GDR1)、ACT(ACT-512/ACT-783R) 、CHS(CHS-79F/CHS-354R)、对病原菌进行扩增,扩增产物经1.5%的琼脂糖凝胶电泳检测后,将目的片段送至上海生物工程技术有限公司进行测序。

2.鉴定结果

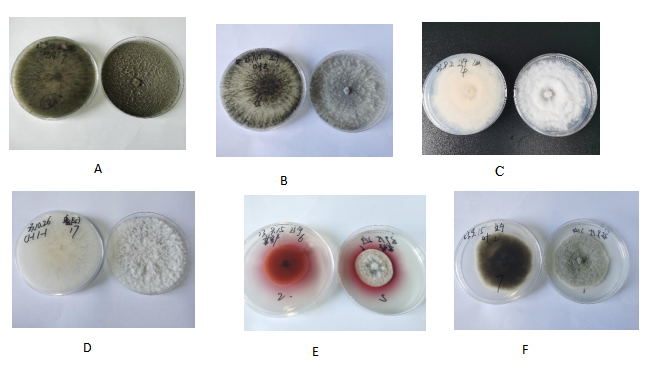

将病组织置于PDA培养基上,在25℃下培养7d后获得相关病原菌,将所得的菌株进行利用所选的引物进行PCR扩增并测序,将获得的序列与模式菌株或相关菌株进行对比,结果表明,分离得到的6种病原菌分别为:A和B:葡萄座腔菌(Botryosphaeria dothidea)、C:小拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsis microspora)、D:棒孢拟盘多毛孢(Neopestalotiopsis clavispora)、E:尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)、F:链格孢(Alternaria alternata)。

3.分析与讨论

经分离鉴定,引起蓝莓叶片发黄、枝枯的病原菌复杂多样,主要分离出葡萄座腔菌小拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsis microspora)、棒孢拟盘多毛孢、尖孢镰刀菌、链格孢(Alternaria alternata),是否是由单一病原菌引起,还是是由多种病原菌导致,还需要进一步的验证。本试验初步确定引起蓝莓叶片发黄、枝枯病菌的病因,虽然分离到的病原菌种类较为复杂,但能够正确地识别其种类对后续蓝莓该病害防控具有重要的参考价值,同时也为进一步研究该病原菌和对其病害防治提供了一定的理论依据。