南京综合试验站

闫莉春 陈震霄 吴伟民

葡萄是深受消费者喜爱的大众水果,近几年江苏省葡萄产业发展迅速,2022年种植面积达50余万亩。白腐病是严重影响葡萄生产的真菌性病害,近几年在江苏呈逐年加重发展趋势,且在大部分主栽品种上均有发生。2019年-2021年对江苏主要产区葡萄白腐病的调查研究发现,露天或设施大棚均有个别果园其发病率可高达70%以上,造成园区葡萄果粒变褐变软,病果干缩呈褐色或灰白色僵果,减产20%-30%,给葡萄生产者带来了经济损失。

葡萄白腐病病原菌主要为Coniella vitis,该病原菌生存能力极强,以分生孢子器、菌丝体和分生孢子随病残体在地表和土壤中越冬,病残体在春季适宜时产生大量分生孢子,借助雨水经果树伤口和皮孔反复侵染葡萄果梗和果穗,造成该病害的多次流行。目前,化学防治仍是生产上主要的防治白腐病措施,但由于缺乏白腐病菌对不同化学药剂的敏感性分析等研究,以及种植户对化学药剂认知水平不足等问题,导致葡萄生产上仍存在盲目用药等情况。因此,本试验收集了江苏地区不同来源的葡萄白腐病菌,选择4种不同作用位点的杀菌剂,测定白腐病菌对4种杀菌剂的抗药性水平,为科学防控葡萄白腐病提供用药指导。

1 材料与方法

1.1 菌株的采集与分离

从江苏省南京市及周边地区不同葡萄种植区采集葡萄白腐病病样,通过传统室内病原菌分离、纯化共获得10株白腐病病原菌C. vitis,供抗药性检测。

1.2 供试药剂

4种供试药剂吡唑醚菌酯,苯醚甲环唑,克菌丹和咪鲜胺的原药均购于天津阿尔塔科技有限公司。4种药剂均溶于二甲基亚砜(DMSO)有机溶剂配置成浓度为10 mg/ml的母液,储存于4℃冰箱备用。

1.3 实验方法

采用菌丝生长速率法测定供试菌株对4种杀菌剂的敏感性。将葡萄白腐病菌于28 ℃恒温培养箱培养3 d,用打孔器在菌落边缘打取菌龄一致直径大小为5 mm的菌盘,用无菌牙签将菌盘转移至含系列浓度梯度的不同药剂平板中央,添加DMSO的作为阴性对照。其中苯醚甲环唑和克菌丹的浓度梯度均设为10.0、5.0、2.5、1.25和0.625 mg/L;吡唑醚菌酯的浓度梯度设为20.0、10.0、5.0、2.5和1.25 mg/L;咪鲜胺的浓度梯度设为1.25、0.625、0.3125、0.15625和0.078125mg/L。每个处理重复3次,置于28℃恒温培养箱中黑暗培养,待对照组菌丝铺满平板时用十字交叉法测量各处理的菌落直径,计算每个药剂浓度对白腐病菌菌丝生长的抑制率,并以药剂浓度的对数值为横坐标,抑制率为纵坐标,计算每个菌株对供试药剂的毒力回归方程、相关系数和有效抑制中浓度EC50值。本试验重复两次。

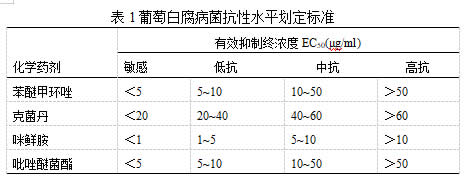

1.4 白腐病菌抗性水平判断标准

以白腐病菌对各药剂的有效抑制中浓度(EC50)来确定菌株的抗性水平。本研究葡萄白腐病菌的抗性水平判定采用如下标准(表1)。

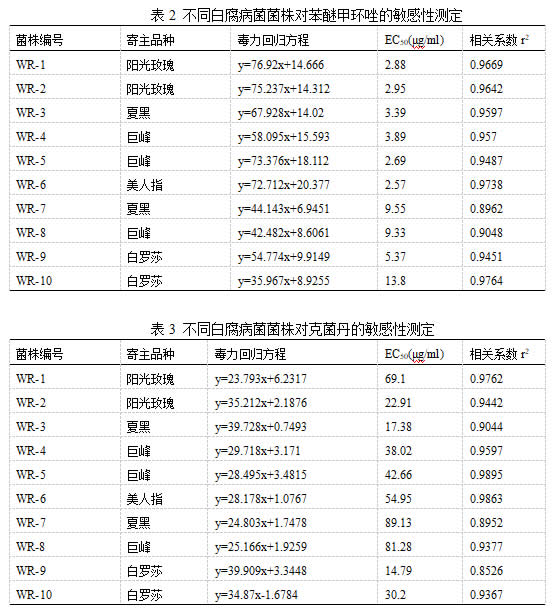

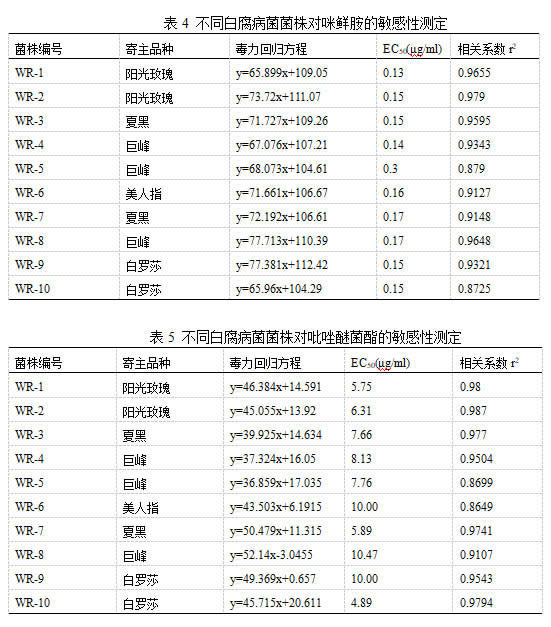

2 结果与分析

按照表1的划分标准,6株白腐病菌对苯醚甲环唑表现为敏感,3株表现为低抗,1株表现为中抗,抗性频率为40%(表2),建议减少苯醚甲环唑的使用频率,延缓病原菌的抗性形成。克菌丹作为一种多作用位点的杀菌剂也常用来防治葡萄白腐病菌,但本研究表明,白腐病菌对克菌丹的抗性频率高达到90%,其中高抗频率为30%,建议江苏地区不再施用克菌丹(表3)。葡萄白腐病菌对咪鲜胺的敏感性最高,全部表现为敏感,且平均EC50值只有0.167μg/ml(表4),表明咪鲜胺是防控白腐病菌的有效药剂,生产上建议推广咪鲜胺的使用,但同时也要注意用药频率和与其他药剂的复配等,最大程度延缓抗药菌株的生成。吡唑醚菌酯是继三唑类等杀菌剂后甲氧基丙烯酸酯类又一新型杀菌剂,用于防治植物多种真菌病害。本试验结果表明各有1株白腐病菌对吡唑醚菌酯表现为敏感和高抗,各占10%,低抗菌株占比为80%(表5),表明白腐病菌对吡唑醚菌酯的抗药性已经形成,建议减少吡唑醚菌酯的使用频率,同时更换防治药剂如咪鲜胺等。

3 小结

本实验结果表明,苯醚甲环唑、克菌丹、咪鲜胺和吡唑醚菌酯4种不同作用位点杀菌剂中,葡萄白腐病菌对咪鲜胺最为敏感,对克菌丹和吡唑醚菌酯的抗性均较强,对苯醚甲环唑也形成一定的抗药性,因此,在生产中应减少已形成抗药性杀菌剂的使用,及时更换防治药剂的使用,但同时也要注意使用频率和复配剂的选择,并将化学防治和物理防治、生物防治等措施有效结合,提升葡萄绿色治理水平。