南宁综合试验站

谢林君 张劲 吴代东 李洪艳 曹慕明 周思泓 张瑛 庞丽婷 成果

广西地处亚洲东南部,属亚热带气候,山峦纵横,具有典型的喀斯特岩溶山区地形地貌,是世界葡萄家族东亚种群葡萄属最主要的起源地之一。广西拥有世界上最大的毛葡萄种植基地,毛葡萄栽培与加工产业对当地农民脱贫致富发挥了重要作用。截止2020年,野生和人工栽培的毛葡萄面积超过11.98 万亩,人工栽培品种以‘野酿2 号’(Vitis heyneana Roem. & Schult, Yeniang No.2)为主(广西壮族自治区水果站统计数据,2020)。腺枝葡萄(V. adenoclada Hand.-Mazz)是一种中国特有的野生葡萄种类,广泛分布于湖南、福建和广西等长江以南省区,在分类上属于东亚种群—毛葡萄组。本研究团队自2011 年起在广西河池市罗城县水源野生葡萄基地开展腺枝葡萄选育工作,迄今为止已获得 ‘桂黑珍珠4号’为代表的一系列腺枝葡萄优系,命名为‘桂黑珍珠’系列。它们适应南方地区高温、高湿、多雨、寡日照等气候环境,特别是在喀斯特岩溶山区人工栽培,抗性好、耐湿热能力强,耐旱、耐贫瘠。‘桂葡6号’是源于广西本地收集的野生资源,2015年由本研究单位牵头通过品种审定,目前围绕该品种已形成一年两收栽培、绿色食品生产、病虫害防控及酿造工艺相关技术规程4套。

葡萄中的糖类物质积累从始熟期开始,贯穿整个成熟过程。葡萄果实中糖含量是除水分外最高的,一般为15%~25%。有机酸在葡萄果实生长过程中积累,虽然含量较低,但对果实风味轮廓有至关重要的作用。糖酸组分的种类及含量不仅影响葡萄果实的风味、色泽及其他营养成分,同时影响葡萄酒的酒精度、结构感、清爽性。不同葡萄品种糖酸组分及含量不同,其差异性决定了不同葡萄品种酿制的葡萄酒均具有其独特的品种风格。国内外学者围绕葡萄与葡萄酒糖酸组分开展了相关研究,Silva等研究发现苹果酸、酒石酸和柠檬酸等几种有机酸是葡萄和葡萄酒的主要成分。它们极大地促进了葡萄和葡萄酒的感官特性,并对其酸度起着重要作用。Liu等研究表明葡萄浆果中糖酸含量和组成很大程度上取决于葡萄的基因型。酿酒葡萄品种的特点是高糖和酒石酸含量。葡萄浆果中糖的含量和组成在不同年份之间相对稳定;有机酸对气候变化很敏感,苹果酸比酒石酸更敏感。张晓利等研究发现302 份葡萄种质的有机酸主要为酒石酸、苹果酸和柠檬酸,在不同葡萄种群中,东亚种群葡萄的总酸含量最高,其次是北美种群,欧亚种群的总酸含量最低。江雨等研究发现中国野生葡萄属于低糖高酸类型,且不同种野生葡萄有机酸的组成差异较大,而糖的组成基本一致。

目前有关葡萄糖酸组分特征及含量变化规律的研究多集中于果实成熟期,围绕广西特色酿酒葡萄品种资源,系统分析果实发育过程中糖酸组分含量以及糖酸比例动态变化的研究鲜见报道。本研究以广西地区栽植的9个酿酒葡萄品种为试材,采用高效液相色谱(HPLC)测定葡萄果实各发育阶段样品中的糖和有机酸组成及含量,重点解析广西特色酿酒葡萄资源糖酸组分特征及发育期变化规律。旨在完善广西特色酿酒葡萄资源品质评价体系,对进一步开发和利用我国东亚种葡萄资源、优化广西地方特色加工型葡萄品种结构提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料采自广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所科研基地(22°50′59′′ N,108°14′35′′ E)。供试葡萄品种为:赤霞珠(V. vinifera,Cabernet Sauvignon,CS)、马瑟兰(V. vinifera,Marselan,Mar)、小味儿多(V. vinifera,Petit Verdot,PV)、北玫(V. vinifera×V. amurensis,Beimei,BM)、北红(V. vinifera×V. amurensis,Beihong,BH)、桂葡6号(V. sp. cv,Guipu No. 6,GP6)、NW196(V. heyneana Roem. & Schult× V. vinifera)、野酿2号(V. heyneana Roem. & Schult,Yeniang No.2,YN2)、桂黑珍珠4号((V. adenoclada Hand.-Mazz. Gui Heizhenzhu No. 4,GH4)共9个酿酒葡萄品种(图1)。株行距 2.5 m × 1.5 m,南北行向,滴灌,树势中等,管理水平良好。

在果实发育的5个阶段,绿果期(E-L33)、浆果开始变软(E-L 34)、转色初期(E-L 35)、转色结束(E-L 37)和采收期(E-L 38)进行采样,发育期编号采用E-L系统 [17]。选择树体生长状况相对一致的 9 株葡萄树作为采样株,每 3 株为一个生物学重复。从每个生物学重复的实验树上随机剪下50粒葡萄浆果(每个样品即150粒),兼顾果穗的各个部位,采样后立即用冰盒保存带回实验室。采回的样品压榨取汁,于-80 ℃超低温冰箱保存备用。

1.2 试验方法

1.2.1 试剂与仪器

乙腈(色谱纯):美国 Fisher 公司;果糖、葡萄糖、蔗糖、酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸标准品及磷酸二氢钾( KH2PO4):Sigma 公司。 所用标准品均为色谱纯。

岛津LC-20AD高效液相色谱仪:岛津公司;湘仪TGL-16M高速冷冻离心机:长沙高新技术产业开发区湘仪离心机仪器有限公司。

1.2.2 糖酸含量的测定

糖酸含量的测定参考刘怀峰等的方法并加以改进。糖的测定采用检测器RID-20A示差检测器,Inertsil NH2氨基柱 (4.6 mm×250 mm),柱温 25 ℃。流动相为 80%乙腈水溶液,流速 0.8 mL/min,进样量:20 μL。有机酸的测定采用检测器SPD-20A紫外检测器,检测波长为 210 nm。Inertsil ODS-3色谱柱 (4.6 mm×250 mm),柱温 30℃。流动相为0.02 mol/L KH2PO4溶液,并调制 pH 值为 2.5,流速为 0.8 mL/min,进样量为20 μL。均采用外标法进行定量。

1.3 数据分析

采用 Excel 2003进行统计分析,以Prism 8.0作图。聚类分析和判别分析采用MetaboAnalyst 3.0进行。

2 结果与分析

2.1 不同酿酒葡萄品种发育期总糖、总有机酸含量变化

9个酿酒葡萄品种总糖和总酸含量随发育期变化情况如图2所示。果糖、葡萄糖和蔗糖 3 种主要可溶性糖总量随果实发育进程的推移不断积累(图2-A)。在葡萄绿果期(E-L 33)和浆果开始变软(E-L 34)两个阶段,9个品种果实总糖含量较低,约4.98~18.10 mg/mL,各品种间差异较小。进入转色期(E-L 35)后,果实总糖含量急剧升高,各品种间差异逐渐变大,直至采收(E-L38)。在整个转色阶段(E-L35至E-L37),CS总糖含量最高。进入采收阶段,8个品种总糖含量都达到峰值,CS总糖含量略有降低。总体来说,采收阶段3个欧亚种品种的总糖含量高于其它品种,其中PV最高,达165.23 mg/mL;2个欧山杂种(BM和BH)及GP6总糖含量居中,分别为 141.27 mg/mL、160.77mg/mL和148.85 mg/mL;东亚种群的YN2和GH4含量最低,分别为 110.81 mg/mL和84.39 mg/mL。

9个葡萄品种果实总有机酸的含量随发育期推移呈波动下降的趋势(图2-B)。从E-L 33至E-L 34时期,各品种果实总有机酸含量上升。从E-L 34至E-L 38,总有机酸含量不断下降,但9个品种的下降速率存在差异,GP6及YN2下降速度最快。至采收期,各品种总有机酸含量降至最低值。不同品种间总有机酸含量差异较大,其中总有机酸含量最高的是PV和NW196,分别是13.64 mg/mL和12.71 mg/mL;含量最低的是BM,为5.40 mg/mL。

2.2不同酿酒葡萄品种发育期糖酸组分含量及糖酸比例分析

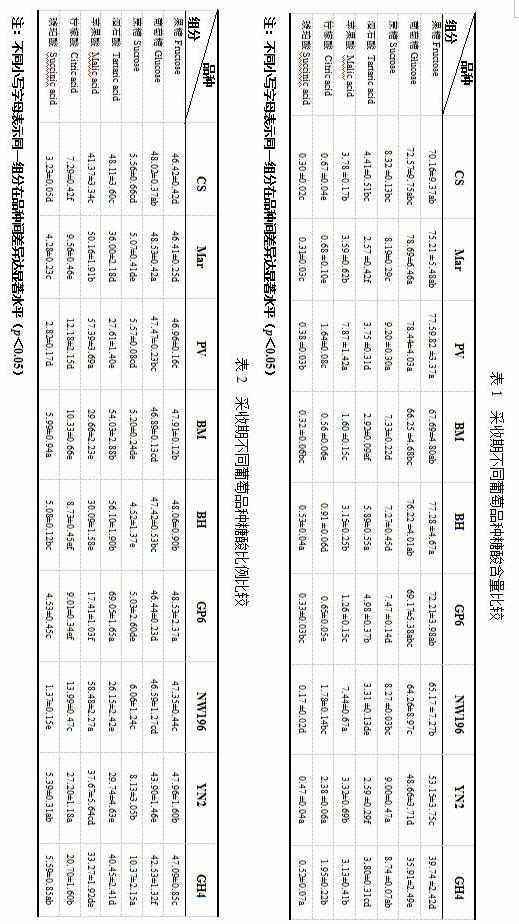

为探明不同酿酒葡萄品种糖酸组分特征,对不同种类糖(葡萄糖,果糖和蔗糖)和有机酸(酒石酸,苹果酸,柠檬酸和琥珀酸)含量和比例在品种间的差异情况进行分析。如图3-A所示,9个酿酒葡萄各糖组分含量随发育期均呈持续上升趋势,特别是果糖和葡萄糖含量,积累速度较蔗糖更快。在采收期,各糖组分含量达最大值,欧亚种葡萄果糖和葡萄糖相对含量较高;东亚种群(YN2和GH4)葡萄糖和果糖含量显著低于其他品种,但蔗糖含量在9个品种中较高(表1)。采收期时,葡萄果实中的糖分以葡萄糖和果糖为主。3个欧亚种品种中葡萄糖略高于果糖,与其它6个品种相反,东亚种群(YN2和GH4)果糖与葡萄糖含量差异最大(表1)。酒石酸含量在进入转色期(E-L35)后不断下降;苹果酸含量整体呈先上升后下降趋势;柠檬酸含量在不同葡萄品种中,变化不一致,且差异较大(图3-A)。东亚种葡萄品种(YN2和GH4)柠檬酸含量最高,欧毛杂种NW196次之。琥珀酸在CS果实中含量高于其它品种,且在转色结束(E-L37)时达到峰值。在采收期,不同品种葡萄果实中的酸组分仍以酒石酸和苹果酸为主,柠檬酸次之,琥珀酸最低(表1)。采收期时,BH果实中酒石酸含量显著高于其它品种,PV和NW196果实中的苹果酸含量显著高于其它品种。对于柠檬酸和琥珀酸则是在东亚种群(YN2和GH4)中最高。

9个酿酒葡萄各糖组分占总糖比例、各有机酸组分占总有机酸比例分析结果如图3-B所示。结果表明,在葡萄果实发育初期,果糖、葡萄糖含量占比较低,蔗糖含量占比较高,约达50%。进入转色期(E-L35)后,果糖、葡萄糖含量占比逐渐增加,蔗糖占比减少。采收期时,果糖和葡萄糖占比达高达89.63~95.48%,蔗糖仅为4.52~10.37%(表2)。果糖、葡萄糖和蔗糖占比最高的品种分别是GP6、Mar和GH4。在葡萄绿果期(E-L33),酒石酸含量占比最高,随着果实发育进程推移,苹果酸和柠檬酸占比逐渐升高(图3-B)。在采收期,酒石酸和苹果酸仍是果实中占比最高的两种酸组分,但在品种间差异较大,比例分别26.15~69.05%和17.41~58.48%(表2)。欧山杂种(BM和BH)及GP6葡萄果实中酒石酸比例高于其它品种,其中GP6最高,而NW196和PV中的苹果酸较高。采收期时,柠檬酸和琥珀酸在总酸中的占比分别为7.29~27.2%和1.37~5.99%(表2)。东亚种葡萄品种(YN2和GH4)和欧毛杂种NW196果实中柠檬酸比例高于其它品种,其中YN2最高。琥珀酸则是在东亚种葡萄品种(YN2和GH4)和BM占比较高,其中BM最高。

2.3 不同酿酒葡萄品种发育期糖酸含量及比例的判别分析

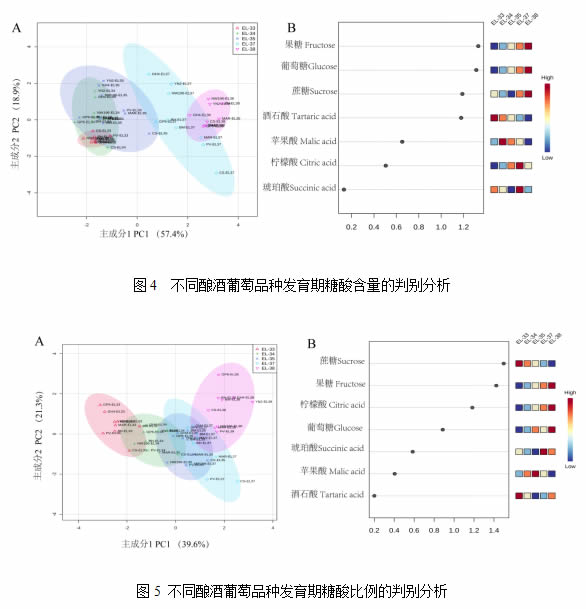

为了更加直观清晰地反映不同酿酒葡萄品种中糖酸组分含量及比例的差异,对其进行判别分析。首先对9个品种发育期糖酸含量进行判别分析(图4),第一主成分1占比是57.4%,第二主成分占比18.9%,累积达76.3%(图4-A)。各葡萄品种糖酸含量随发育期变化的聚类趋势明显,X轴由负值到正值的过渡展现了果实由绿果期(E-L33)到转色期(E-L35)再到采收期(E-L38)的变化过程。对发育期糖酸含量造成的差异贡献进行排序(图4-B):果糖>葡萄糖>蔗糖>酒石酸>苹果酸>柠檬酸>琥珀酸;其中果糖、葡萄糖、蔗糖随葡萄果实发育含量不断增加,酒石酸、苹果酸含量随果实发育含量不断减少。

不同酿酒葡萄品种糖酸比例的判别分析如图5所示。第一主成分是39.6%,第二主成分是21.3%,总判别成分达60.9%(图5-A)。对发育期糖酸比例贡献进行排名比较(图5-B),蔗糖>果糖>柠檬酸>葡萄糖>琥珀酸>苹果酸>酒石酸;蔗糖、苹果酸和酒石酸比例随果实发育期推移不断减少;果糖、柠檬酸、葡萄糖和琥珀酸比例随果实发育不断增加。

在不同品种酿酒葡萄发育期糖酸组分含量判别分析中,糖组分含量相较于有机酸组分的影响更大,表明在葡萄果实发育过程中,糖组分含量的变化幅度较大。与糖酸含量比例的判别分析相比,在葡萄果实发育过程中,糖酸比例变化幅度较小。在糖酸比例的判别分析中,排名前三的判别因子分别是蔗糖、果糖和柠檬酸比例,表明这三种组分在果实发育过程中变化幅度较大。

2.4 不同酿酒葡萄品种采收期糖酸组分含量及比例主成分分析

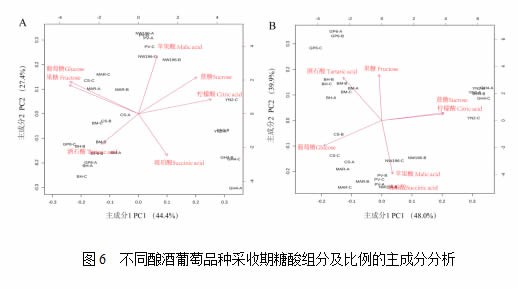

为了更加直观地分析采收期不同酿酒葡萄品种糖酸组分含量及糖酸比例的差异,对样品进行主成分分析。图6所示为利用9个品种采收期糖酸含量进行的主成分分析。图6-A中,PC1 和 PC2的贡献解释了总变异的 71.8%,整体区分度较好。PC1将东亚种(YN2和GH4)、PV和NW196三个品种(第一和第二象限)与欧亚种(CS和Mar)、欧山杂种(BM和BH)及GP6(第三和第四象限)区分开来。PC2又进一步区分了东亚种(YN2和GH4)与PV和NW196。东亚种与其它品种区分开来的重要标志是其柠檬酸含量较高。而PV和NW196聚在一起与苹果酸含量均较高密切相关。CS和Mar位于第四象限,以果糖和葡萄糖含量在两个品种中较高为主要特征;欧山杂种(BM和BH)与GP6位于第三象限,这与酒石酸含量较高密切相关。

不同葡萄品种采收期糖酸比例主成分分析如图6-B所示,PC1和PC2的总贡献率87.9%。与糖酸组分含量主成分分析相比,PC1更好的将东亚种两个品种与其他品种区分开,前者以蔗糖和柠檬酸占比较高相关。欧山杂种(BM和BH)和GP6酒石酸占比高于其它品种,PC2能将其很好的区分,欧亚种的三个品种中PV与NW196的距离更近,这与它们中的苹果酸比例均较高有关。

2.5 不同酿酒葡萄品种发育期糖酸组分含量及比例相关性分析

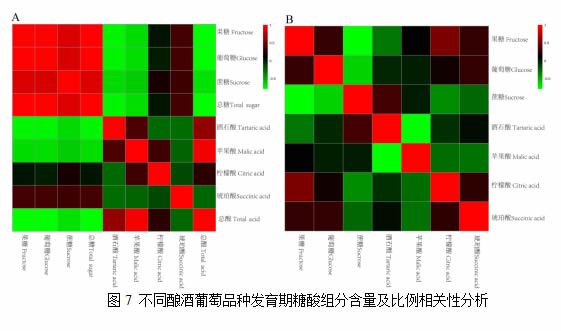

为探明葡萄发育过程中各糖酸组分间的关系,对9个酿酒葡萄品种发育期各糖酸组分的含量和比例分别进行相关性分析(图7)。结果表明,果糖、葡萄糖、蔗糖、总糖四者之间两两呈显著正相关,果糖、葡萄糖、总糖三者之间相关性更强,表明果糖与葡萄糖是葡萄果实中最主要的糖组分(图7-A)。酒石酸、苹果酸含量与总有机酸含量呈显著正相关,说明葡萄果实中总有机酸主要由酒石酸和苹果酸组成。3种糖组分和总糖与酒石酸、苹果酸和总有机酸呈显著负相关。葡萄果实中糖酸比例相关性分析如图7-B所示,果糖和葡萄糖比例分别与蔗糖比例之间呈显著负相关;酒石酸比例与苹果酸比例呈显著负相关。

3 结论与结论

糖分的含量和构成对葡萄果实的风味、色泽及其他营养成分有着重要的影响,是葡萄果实中重要的营养物质和葡萄酒精发酵的基质,也是葡萄成熟与否的重要标志之一。在浆果生长初期,浆果内糖分含量低,此时蔗糖的相对含量较高,蔗糖占比可达约50%。至葡萄成熟初期,葡萄糖和果糖含量迅速增长并逐渐趋于一致,蔗糖占比降低。这与本研究中关于9个酿酒品种糖分含量随发育期的积累变化规律的结果一致。江雨等关于中国野生资源葡萄品种品质研究的结果表明,毛葡萄和腺枝葡萄等中国野生种葡萄种质资源总糖、葡萄糖和果糖含量显著低于‘赤霞珠’。本研究结果显示,葡萄果实总糖含量在不同品种间表现出欧亚种>欧山杂种>东亚种的总体规律,其中欧亚种‘小味儿多’最高,‘桂黑珍珠4号’最低。Liu等[14]对98个葡萄品种糖酸含量的研究结果表明,欧美杂种葡萄果实中的总糖和果糖含量显著高于欧亚种。本研究结果显示,采收期葡萄果实中果糖和葡萄糖是最重要的糖组分,占比高达89.63~95.48%,蔗糖仅为4.52~10.37%,且采收期东亚种葡萄果实中果糖含量高于欧亚种和欧山杂种。

葡萄果实中有机酸主要包括酒石酸和苹果酸,以及少量柠檬酸和琥珀酸等,它们的含量与组分是葡萄果实风味和品质形成的重要因素。在浆果生长初期,浆果内总有机酸含量较高,其中酒石酸含量占比最高。随着果实发育,总有机酸含量不断下降,酒石酸含量占比升高,苹果酸含量占比减少。本研究中9个酿酒葡萄品种主要有机酸组分是酒石酸和苹果酸,其次是柠檬酸,琥珀酸含量最低,这与张晓利等研究结果一致。本研究中‘小味儿多’不仅总糖含量在所有品种中最高,总酸含量也显著高于其它8个品种,符合前人关于欧亚种酿酒葡萄品种具备高糖高酸的特征。本研究中东亚种群葡萄品种果实总有机酸含量中等,这与李记明等[22]研究结果一致。东亚种毛葡萄和腺枝葡萄中柠檬酸相对含量及其占比较高,较高含量的柠檬酸具有清爽宜人的味道,能给人一种持续的味觉刺激。因此,广西毛葡萄浆果酿造的山野葡萄酒,具有独特的酒质、风味和风格。

果实成熟过程中形成糖分的各类物质充分产生积累, 而有机酸合成受到抑制, 并不断降解和转化, 同时果实体积增加对其带来稀释作用。这是9个酿酒品种果实总糖含量随发育期推移不断升高,而酸含量逐渐降低的原因。李佳秀等对17 个鲜食葡萄品种开展的可溶性糖和有机酸组成差异分析发现,不同品种葡萄汁糖酸含量差异较大,但其基本组成特征较为一致。本研究对9个酿酒葡萄糖酸组分含量判别分析发现,葡萄发育期造成的差异大于品种,且含量的差异性较糖酸比例的影响更显著。可见虽然同一产地不同葡萄品种的糖酸积累规律存在差异,但葡萄果实从未成熟走向成熟带来一系列成分改变更加显著。糖酸含量排名前三的判别因子依次是果糖、葡萄糖、蔗糖;糖酸比例排名前三的判别因子依次是蔗糖、果糖、柠檬酸。由此可见,糖组分对多品种判别的影响力大于有机酸。

采收期糖酸含量及糖酸比例的主成分分析中,东亚种群的毛葡萄和腺枝葡萄能显著地区别于其它品种。这与东亚种葡萄中柠檬酸含量、柠檬酸比例、蔗糖比例高于其它品种密切相关。柠檬酸虽然在葡萄中含量不高,口感的强劲度和尖锐度弱于酒石酸,但其对果实风味特征具有重要贡献。有报道指出,酒石酸与苹果酸比例差异是种质特异性的表现,主要由遗传背景决定。本研究中欧山杂种及野生资源‘桂葡6号’酒石酸含量及比例高于其它品种,而欧亚种‘小味儿多’和毛欧杂种‘NW196’苹果酸含量及比例较高。前人研究表明,酒石酸在葡萄果实转熟过程中较苹果酸具有更好的代谢稳定性。对9个酿酒品种多发育期糖酸组分相关性研究结果表明,酒石酸和苹果酸比例呈显著负相关关系。由此可见,不同品种糖酸组分特征明显,可以作为区分种/种群的重要指标。