生物防治与综合防控岗位

王忠跃 张昊 黄晓庆 孔繁芳

葡萄霜霉病是一种非常重要的葡萄病害,广泛存在于我国各个葡萄种植区域。目前控制该病害主要还是依赖化学杀菌剂的使用。然而,由于病原菌对杀菌剂抗药性的出现,杀菌剂的防效在逐年下降。羧酸酰胺类杀菌剂(CAAs)是一类作用位点单一的内吸性杀菌剂,主要包括烯酰吗啉、双炔酰菌胺、吡吗啉、丙森锌、缬菌胺和氟吗啉。他们被广泛用于防治由霜霉目菌引起的霜霉病和晚疫病。

病菌对特异性位点杀菌剂的抗性主要是由点突变引起,研究发现,葡萄霜霉病菌对双炔菌酰胺的抗性是由纤维素合酶基因(PvCesA3)1105位点单一核苷酸替代引起。在法国和德国,关于葡萄霜霉病菌对羧酸酰胺类杀菌剂抗性的研究和报道已有10年的历史,并且发现该类杀菌剂成员之间存在交互抗性。在中国,烯酰吗啉一种有效防治霜霉病的药剂,生产上被广泛用来防治葡萄霜霉病,用药历史长达20年。

病原菌群体对杀菌剂的抗性监测结果是制定杀菌剂科学合理使用的重要依据。基于对羧酸酰胺类杀菌剂产生抗性的葡萄霜霉病菌其纤维素合酶3基因的1105位点会发生点突变这一原理,我们建立了Tetra-primer ARMS PCR技术。这个新方法可用于早期田间葡萄霜霉病菌对羧酸酰胺类杀菌剂抗性风险评估和预警。

1.材料和方法

1.1 供试菌株

葡萄霜霉病菌共77株,其中编号为YQ1和YQ2的为烯酰吗啉抗性菌株;编号为LF1、LF2和LF3的菌株为烯酰吗啉敏感菌株;广西壮族自治区资源县72株。

1.2 方法

(1)引物的设计

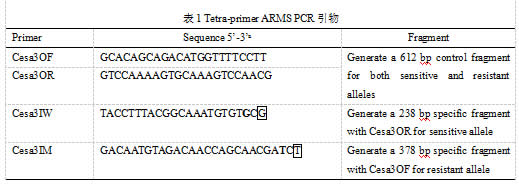

本研究根据葡萄霜霉菌对烯酰吗啉产生抗药性后,其纤维素合酶3(CesA3)基因的第1105密码子处会发生碱基替换的原理(Blum et al., 2010),设计了2对引物,其3′端碱基分别与突变和正常的模板碱基互补,从而将有某种点突变的模板与正对引物被用于一个PCR反应。一对引物针对变化的或多态性(内部引物),另一对引物为外部引物,在PCR反应中创造一个控制带。在反应中两对引物均可互相反应合成不同长度的产物,通过凝胶电泳将其区分,表1中是本研究开发的引物。

(2)葡萄霜霉菌DNA的提取及扩增

利用OMEGA Fungal DNA Kit (D3390-02)试剂盒提取病原菌基因组DNA,整个PCR反应体系为20 μL,包含10 mM Tris-HCL(PH8.3)、50 mM KCl、1.5 mM Mgcl2、每种脱氧核苷酸各200 μM、引物Cesa3OF和Cesa3OR各0.25μM,引物Cesa3iW和Cesa3iM各0.5μM、0.5个单位的DNA聚合酶和20 ng纯基因组DNA。PCR反应体系加入至96孔板,PCR反应程序如下:95℃,2min;(95℃,30s;63℃,30s;72℃,30s)30个循环;最后在72℃延伸5min。PCR产物通过琼脂糖凝胶电泳进行分离。

(3)室内葡萄霜霉病菌对烯酰吗啉抗性测定

试验采用离体叶盘法进行,将供试的‘里扎马特’健康嫩叶用清水洗干净,在1%次氯酸钠溶液浸泡30 s后用无菌水冲洗3遍,用滤纸将叶片表面的水滴吸干净,在超净台中用灭菌的打孔器制成直径为9 mm的叶盘,然后浸泡在盛有50mL烯酰吗啉药液的烧杯中,缓慢搅动确保叶盘被药液完全浸泡,1h后将离体叶盘转移至100 mm含有25mLRAP培养基的培养皿中。每个培养皿中20个叶盘,每个叶盘上滴入10 μL浓度为1x104 mL-1孢子囊悬浮液。试验以不加药剂培养基作为空白对照,培养7-8 d后调查各离体叶盘发病严重度。

根据先前研究报道,菌株对烯酰吗啉的敏感性鉴定浓度为1.6 μg mL-1,最小抑制浓度(MIC)>1.6 μg mL-1则为抗性个体,最小抑制浓度(MIC)<1.6 μg mL-1则为敏感菌株,最小抑制浓度(MIC)>100 μg mL-1则为高抗。

(4)利用Tetra-primer ARMS PCR技术监测田间病菌群体对烯酰吗啉的抗性

为了验证该检测方法在农业生产中监测病原菌对烯酰吗啉的抗性的适用性,从广西壮族自治区资源县收集葡萄霜霉病菌群体用于该试验。病菌经单孢分离培养后收集其菌丝,利用OMEGA Fungal DNA Kit (D3390-02)试剂盒提取病原菌基因组DNA用于PCR反应。最后将此结果与最小抑制浓度法试验结果和测序结果进行比较。

2、结果

2.1 Tetra-primer ARMS PCR技术

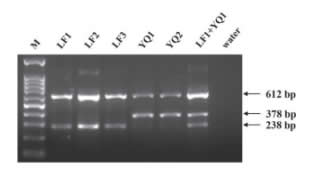

基于叶盘法试验结果,YQ1和YQ2鉴定为烯酰吗啉抗性菌株,其最小抑制浓度MIC>100 μg mL-1,而菌株LF1、LF2、LF3为敏感菌株,其最小抑制浓度MIC<1.6 μg mL-1。测序分析结果显示,菌株YQ1和YQ2的纤维素合酶3基因1105位点发生了突变,这些菌株被用于验证该技术。结果显示,一个612 bp的对照片段在所有菌株中均被成功扩增,其中大小为238 bp的特异性条带仅在LF1、LF2、LF3中扩增得到,表明羧酸酰胺类敏感纯合菌株含有纤维素合酶等位基因。大小为387 bp条带仅存在于YQ1和YQ2菌株中,为羧酸酰胺类杀菌剂抗性纯合子。当将LF1和YQ1两个样本DNA混在一起作为模板时,两条特异性条带均可被扩增,表明该方法也可用于检测纤维素合酶3基因异质等位基因。

2.2 利用Tetra-primer ARMS PCRPCR技术监测田间病菌群体对烯酰吗啉的抗性

通过单孢分离程序,从广西壮族自治区资源县收集的葡萄霜霉病样中收集到72株葡萄霜霉病菌。通过提取病菌DNA后利用Tetra-primer ARMS PCR技术进行扩增检测病菌对烯酰吗啉的抗性频率。结果显示,64株菌株个体同时扩增出612和238bp条带,表明这些菌株为羧酸酰胺类杀菌剂敏感纯合子;8株菌株含有抗性等位基因,其中5株为纯合子,为羧酸酰胺类杀菌剂抗性菌株,其余3株同时含有敏感等位基因和抗性等位基因,为杂合子,并且对羧酸酰胺类杀菌剂表现为敏感。此结果表明,该分子检测技术适用于田间病菌抗药性检测。为了检测该方法的结果,采用传统叶盘法进行验证。结果通过该方法鉴定出的64株敏感纯合子和3株杂合子通过离体叶盘法检测均对烯酰吗啉表现敏感(MIC<1.6 μg mL-1),其他5株含有抗性等位基因的菌株,传统叶盘法检测为烯酰吗啉抗性(MIC>100 μg mL-1)。为了进一步验证该技术,对8株含有抗性等位基因病菌和5株随机选自烯酰吗啉敏感纯合子进行测序分析。结果所有的敏感纯合子(64株)的3113位点均为鸟嘌呤,而5株抗性纯合体的该位点的碱基为腺嘌呤。而对于杂合体在序列重叠区域可同时观察到鸟嘌呤和腺嘌呤。该测序结果几乎和该分子检测技术结果一致。因此,该抗药性分子检测技术可行并且可用于田间病原菌抗药性监测,为田间病原菌抗性管理策略的制定奠定了基础。