酿酒葡萄栽培岗位

陈华伟 乐小凤 张振文

游离氨基酸是果实中的重要营养物质和相关风味物质的合成前体,对香蕉、苹果、番茄、草莓和甜瓜等果实的研究均表明相关氨基酸作为重要前体参与了支链酯类的合成。一些氨基酸先通过转氨作用形成支链酮酸,然后经脱氢或脱羧形成酰基辅酶A和支链醇,再经过醇脱氢酶和醇酰基转移酶的催化进而形成支链酯类物质。葡萄中的氨基酸占含氮化合物的25%~30%,在酿造葡萄酒过程中作为酵母的主要氮源,为葡萄酒的发酵香气(主要是酯类物质和高级醇)提供底物,也是微生物合成氨基甲酸乙酯和生物胺的前体物,其含量的高低是发酵调控葡萄酒质量与安全的重要指标。半胱氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸、异亮氨酸、色氨酸、亮氨酸和酪氨酸主要参与葡萄酒中高级醇的合成;参与葡萄酒中褚曲霉素A合成的是苯丙氨酸;鸟氨酸、精氨酸、色氨酸、半胱氨酸、酪氨酸、组氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸和丝氨酸分别对应合成葡萄酒中的腐胺、精胺、羟色胺、半胱胺、酪胺、组胺、苯乙胺、尸胺和乙醇胺。氨基酸的生物合成途径各异,但共有的碳骨架主要来源于糖酵解、柠檬酸循环和戌糖磷酸等代谢途径的中间产物。天冬酰胺、谷氨酰胺、谷氨酸和天冬氨酸在发酵时可优先被酿酒酵母所利用;缬氨酸、苏氨酸、亮氨酸和异亮氨酸在葡萄酒酿造过程中可相应地转化为异丁醇、丙醇、异戊醇和活性戊醇,这些高级醇也可进一步形成高级醇醋酸酯,这些酯类和醇类物质是酒中主要的发酵香成分;脯氨酸是一种植物相容渗透剂,有利于抵御渗透胁迫。酿酒酵母的氨基酸代谢对酒的风味品质有重要影响,产生的主要发酵香气物质包括支链酸、乙酸酯、高级醇、脂肪酸乙酯以及挥发性硫化物等。色氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸作为前体物质可以通过莽草酸途径合成挥发性醚类、酚类以及酯类物质。异亮氨酸、亮氨酸和缬氨酸可能是葡萄中重要的品种香气物质甲氧基吡嗪的合成底物,是酿酒葡萄果实中典型的青椒味香气特征化合物,很大程度上影响了葡萄酒的风味。刘沛通等的实验结果表明,添加支链氨基酸可以促进酵母细胞的生长和发酵速率,提高了酒中脂肪酸乙酯类物质含量,改善了葡萄酒的香气品质。GUTIÉRREZ A等]研究表明外源添加精氨酸可促进酯类物质的合成。氨基酸浓度影响葡萄酒的香气品质,苏氨酸含量越高,酒中苯乙醇和异戊醇含量较高。王亚钦等在模拟汁中添加支链氨基酸,结果发现酒中的乙酸苯乙酯、2-苯乙醇和脂肪酸的含量增加,添加较高浓度支链氨基酸更有利于葡萄酒香气物质积累。ITAY M等发现外源亮氨酸和苯丙氨酸促进了玫瑰香葡中醛类和醇类的合成,如3-甲基乙酸丁酯和2-苯乙酸含量显著增加。由于果实中氨基酸与葡萄酒香气的密切关系,本试验从盛花期后40 d开始,对长相思葡萄果实发育过程中氨基酸成分的变化进行测定分析,以期了解这些组分在长相思葡萄生长发育过程中的变化规律,把握氨基酸组分形成的关键时期,为后期葡萄品质调控提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

长相思葡萄(Vitis vinifera Sauvignon Blanc)自根苗:宁夏银川的张裕摩塞尔酒庄,定植于2011年,行距为2.0 m×2.8 m,斜拉“厂”字形单篱架,南北行向,进行常规田间管理。

1.2 实验设计

2017年,葡萄浆果从盛花期后40 d开始采集,约每10天采一次样,直至成熟 (花后105 d),共采样7次。每次上午10点随机采集样品约800粒,生物学重复3次,液氮速冻后置于-40 ℃冰箱。测定百粒质量、可溶性固形物、可滴定酸含量和pH值、果皮总酚和单宁及果实氨基酸。

2 结果与分析

2.1 长相思葡萄发育过程中基本理化指标的变化

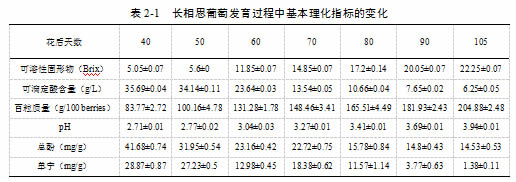

长相思葡萄发育过程中可溶性固形物、可滴定酸含量、pH值、百粒质量、总酚和单宁的变化趋势见表2-1。由表1可知,葡萄浆果的可溶性固形物在花后40~50 d缓慢增长,花后50~60 d急剧增长,花后60~105 d增长缓慢;从花后40 d到成熟,葡萄浆果的可溶性固形物由5.05 °Bx增长至22.25 °Bx。可滴定酸含量在花后40~50 d缓慢下降,花后50~70 d迅速下降,花后70~105 d下降缓慢;可滴定酸含量由35.69 g/L下降到6.25 g/L。果实pH值成缓慢上升的趋势,和可滴定酸含量下降的趋势基本相同,由2.71上升到3.94。葡萄浆果百粒质量的变化趋势与可溶性固形物含量变化趋势一致,花后40~105 d,葡萄浆果的百粒质量由83.77 g增长至204.88 g。葡萄浆果发育过程中总酚含量从花后40~90 d呈下降趋势,成熟时含量趋于稳定;从花后40 d到成熟,总酚含量由41.68 mg/g 下降至14.53 mg/g。浆果的单宁含量在花后40~60 d迅速下降,花后60~70 d含量略为回升,花后70~105 d含量持续下降;从花后40 d到成熟,单宁含量由28.87 mg/g下降到1.38 mg/g。

2.2 长相思葡萄发育过程中氨基酸含量的变化

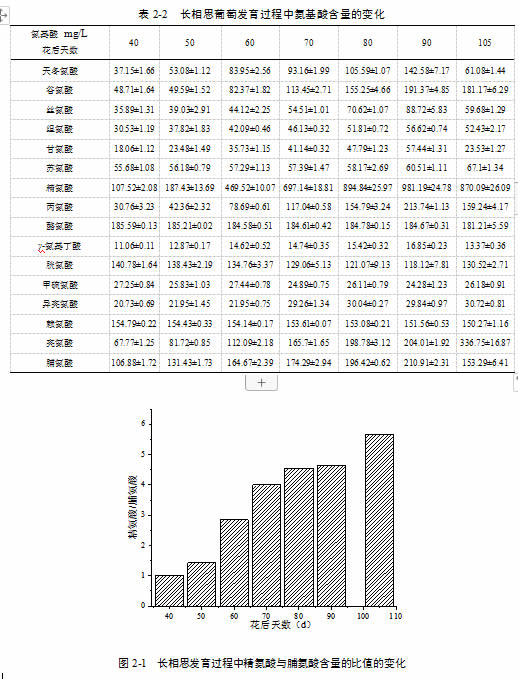

表2-2为长相思葡萄发育过程中的氨基酸含量,共检测到16种氨基酸。16种氨基酸在长相思葡萄生长发育过程中主要呈四种变化趋势,胱氨酸从花后40天到花后90天呈缓慢下降趋势,在成熟时增长到130.52 mg/L。亮氨酸是葡萄酒发酵香气物质的主要底物,其在葡萄中的含量对酒中高级醇、酸及相应酯类物质的合成具有重要影响。表2可看出亮氨酸在葡萄浆果生长发育过程中呈增长趋势,从花后40天的67.77 mg/L增长到花后105天的336.75 mg/L。甲硫氨酸、苏氨酸、酪氨酸、异亮氨酸和赖氨酸的含量在发育过程中变化不大,保持相对稳定;其余九种氨基酸的含量从花后40天到花后90天呈增长趋势,成熟时含量下降,如天冬氨酸的含量从花后90天的142.58 mg/L下降到61.08 mg/L,丝氨酸则从88.72下降到59.68 mg/L。精氨酸通常是葡萄果实中含量最高的氨基酸,也是葡萄中氮的主要储存形式,前人研究表明精氨酸在赤霞珠葡萄果实转色期时大量积累,在成熟前有小幅度的降低;脯氨酸是一种植物相容渗透剂,可以提高酿酒酵母细胞对乙醇的耐受性,脯氨酸含量也比较高但不能被酿酒酵母同化吸收,所以精氨酸与脯氨酸含量的比例通常用来衡量葡萄的可同化氮状况,比值越高则酵母可利用氮源比例越高[24]。精氨酸与脯氨酸含量比值的变化情况见图1。由图2-1可知,精氨酸与脯氨酸含量的比值从花后50 d快速增加,成熟时达到最大值(5.67),表明长相思葡萄中的酵母可利用氮源是随着生长发育而逐渐积累的,在采收时最多。

2.3 长相思葡萄发育过程中营养成分的主成分分析

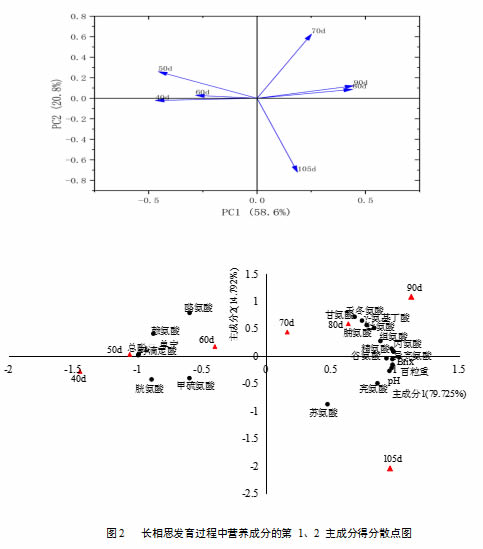

用SPSS 19.0对长相思葡萄的Brix、可滴定酸、pH、百粒质量、总酚、单宁以及16种氨基酸的含量进行主成分分析。由图1可知,累计贡献率为94.518%,第1主成分贡献率为79.725%,第2主成分贡献率为14.792%。不同发育时期的长相思葡萄分布比较分散,花后40天、50和60天的葡萄分布在第一主成分的负方向,葡萄中总酚、单宁、可滴定酸、苹果酸、胱氨酸和甲硫氨酸含量较高;花后70天、80和90天的葡萄分布在第一主成分和第二主成分的正方向,花后80和90天的葡萄中Brix、pH、葡萄糖、果糖、γ-氨基丁酸、甘氨酸、天冬氨酸、丝氨酸、脯氨酸、精氨酸、丙氨酸和组氨酸等含量较高;成熟时的葡萄主要分布在第一主成分的正方向和第二主成分的负方向,葡萄中苏氨酸和亮氨酸的含量达到最大值。

4 结论

本试验通过对长相思葡萄生长发育过程中果实糖酸、酚类物质和氨基酸组成的分析发现,可溶性固形物和百粒质量随着果实的发育呈上升趋势;可滴定酸和总酚含量呈下降趋势;大部分氨基酸含量随着葡萄的生长含量逐渐增加,在成熟前达到最大值。本试验分析氨基酸组分形成的关键时期,为后期葡萄品质调控提供理论依据。