福州综合试验站

雷龑 刘鑫铭 陈婷 王建超 蔡盛华

福建属亚热带农业气候区,常年温光资源充沛、雨水充足,利于多种作物早结丰产。但对自身生长势强的葡萄品种,容易造成枝梢生长过旺,果实大小粒严重等不良现象,对其外观及市场销售造成一定不利影响。生产栽培中也多采用整形修剪、温湿度调控、花期喷硼、施用肥料及植物生长调节剂等处理来达到延缓或抑制枝梢生长,从而促进坐果及提升果实品质等的目的。峰后葡萄属欧美杂交种,因其粒大色艳,外形美观,果肉硬脆,风味香甜,含酸量低,深受市场欢迎。而且具有抗高温多湿的特点,适宜在福建地区栽培。但其作为巨峰葡萄实生后代,也存在生长势强旺、落花落果、坐果率较低、果穗松弛散等问题,严重影响果实产量和品质,已成为生产中急需解决的问题。磷酸二氢钾、矮壮素和S-诱抗素等物质在协调植株体内激素水平,平衡营养生长与生殖生长的矛盾,抑制葡萄枝条徒长从而改善坐果、促进果实转色及品质积累、提早果实成熟时期等多方面均具有积极意义。因此本试验探讨采用不同肥料及植物生长调节剂处理峰后葡萄,研究不同处理的综合影响,为生产栽培提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2018年4~10月开展,试验园位于福州市晋安区寿山乡前洋村,季风气候明显,冬短夏长,热量资源丰富;雨、旱季分明,水分资源充沛。当地年平均气温20.2℃,降雨量1560mm,日照1720h。试验园土壤为水稻土。园区采用标准镀锌钢架避雨设施栽培模式,种植株行距1.5m×2.0m(亩栽220株),灌溉方式为水肥一体化滴灌系统,选择生长势相对一致的4年生篱架栽培峰后葡萄为试材。

1.2 试验设计

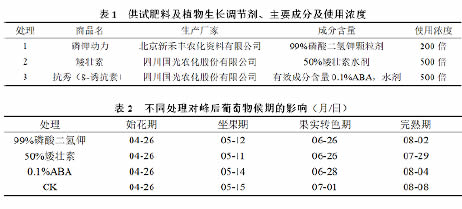

田间试验设3个处理,3次重复,以清水处理为对照(CK)。采用随机区组排列,每10株葡萄为1小区。供试肥料及植物生长调节剂处理见表1。

1.3 试验方法

试验于峰后葡萄始花期(4月26日)分别采用肥料及植物生长调节剂浸蘸其新梢生长点,10d后(5月6日)重复处理一次,于果粒坐稳后(5月25日)调查小粒果比率(每处理随机调查20穗果分别统计总粒数及小粒果数)。药剂浸蘸后15d和30d分别调查枝梢增长情况,第2次调查数据减去第1次的数据并除以第1次的数据即为增长率,枝梢增长率越小表示抑制效果越明显。调查后每穗保留35粒果,于花后95d(根据往年峰后葡萄从开花至果实成熟所需时间)进行取样及开展相关品质测定,每处理随机选择20个果穗,在每果穗上、中、下3部位各取果1粒,共60粒,称取单果重量。将果粒剥皮后榨汁,用过滤后的汁液测定相关品质指标:用手持折光仪测可溶性固形物;斐林氏容量法测总糖;酸碱滴定法测总酸;2,6-二氯酚滴定法测维生素C。以上指标均重复测定3次。

1.4 数据分析

数据分析采用excel和DPS7.50统计软件分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理对峰后葡萄物候期的影响

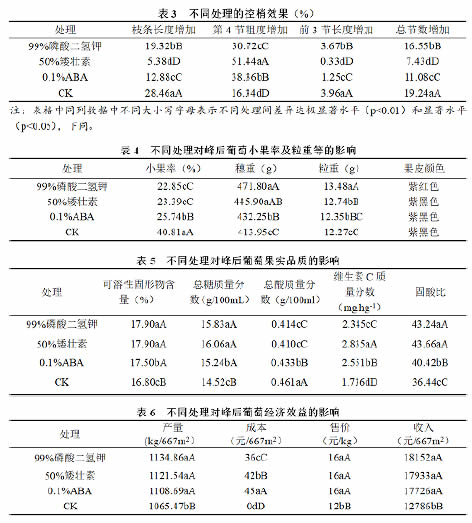

不同处理峰后葡萄各生长阶段的物候期均较对照组有不同程度的提早(见表2),其中以50%矮壮素处理效果最佳,坐果、转色及果实完全成熟时期分别较对照组提早4d,6d和10d。此外,不同处理峰后葡萄从始花至果实完全成熟的生长周期基本一致,分别为:花后96d、96d、93d和98d成熟,均略短于对照组102d的生长期,表明不同处理对提早葡萄成熟期,适度缩短生育周期具有一定意义。

2.2 不同处理对枝梢控制的影响

由表3可见,不同处理均能起到抑制峰后葡萄枝梢生长的作用,处理间以50%矮壮素处理效果最佳,浸蘸新梢处理30d后枝条长度增长率5.38%,极显著低于对照组28.46%的枝条长度增长率数值。同时,不同处理可使第4节(峰后葡萄成花坐果主要节位)枝条粗度有不同程度增加,以50%矮壮素处理效果最佳,第4节枝条粗度增加51.44%,其次为0.1%ABA处理,第4节枝条粗度增加38.36%。这对于花芽分化有一定促进作用。由此推测,不同肥料及植物生长调节剂处理通过枝条增粗生长达到促进植株花芽分化的目的,适度缓解在亚热带季风气候地区因葡萄新叶新梢生长量过大导致其养分耗损最终影响产量和品质的问题,对植株产量形成及品质稳定起到积极作用。

2.3 不同处理对峰后葡萄小果率、粒重及果皮着色的影响

由表4可以看出,不同处理对峰后葡萄小果率影响极显著。处理间以99%磷酸二氢钾效果最好,小果率22.85%;其次是50%矮壮素处理,小果率23.39%。本试验表明,不同处理对控制峰后葡萄新梢生长,促进坐果及减少小粒果比率具有良好作用。葡萄穗重和单粒重是衡量其品质的重要指标之一,是外观品质的重要体现。试验表明,至峰后葡萄果实完全成熟时,不同处理峰后葡萄穗重和粒重存在显著差异。处理间以99%磷酸二氢钾效果最佳,穗重和粒重分别为471.80g和13.48g;对照组穗重和粒重最小,分别为413.95g和12.27g,分析原因应该是该处理小果率较高,影响了平均穗重和粒重的增加。不同处理后果皮着色也有所不同,果粒偏大的99%磷酸二氢钾处理果皮着色较差,为紫红色,其余处理果皮着色较好,均达到紫黑色的果实固有色泽标准。

2.4 不同处理对峰后葡萄果实品质的影响

葡萄果实可溶性固形物的高低决定了葡萄的口感和品质。方差分析结果表明,不同处理组果实可溶性固形物均极显著高于对照组(表5),表明各处理均有利于果实可溶性固形物含量的增加。不同处理间以50%矮壮素和99%磷酸二氢钾处理效果最好,可溶性固形物质量分数均达到17.90%。不同处理后总糖与可固质量分数基本一致,各处理与对照差异极显著。葡萄果实酸含量与糖含量呈负相关关系,至果实成熟时,果实酸含量逐渐降低,固有风味体现。方差分析表明,至峰后葡萄采收时,50%矮壮素处理果实可滴定酸质量分数最低,为0.410%,极显著低于对照组0.461%的数值,表明不同处理均有利于峰后葡萄酸含量的降低,从而促进果实品质和口感的整体提升。维生素C(以下简称Vc)作为一种抗氧化物质,是果实营养价值的主要组成部分。本试验不同处理对峰后葡萄的Vc含量影响较为明显,处理间以50%矮壮素效果最佳,对照组最差。各处理果实固酸比值以50%矮壮素处理最高,达到43.66,极显著优于对照组36.44的数值,表明不同处理对保证果实优良品质具有积极作用。

2.5 成本与效益分析

峰后葡萄处理后果实成熟期适度提早,果粒大小相对均匀一致,果穗更为整齐,卖相提升,因此销售价格较未处理果实有所提高。同时由于处理后峰后葡萄小粒果减少,穗重增加,亩产量较对照也有一定增加。虽然处理较对照有一定的人工和药剂成本,但相对于总收益几乎无影响。不同处理亩收入差异不显著均可达到1.77万元每亩,但极显著高于对照组1.28万元的收入水平,因此本试验表明采用不同处理可显著提升峰后葡萄经济收益。

3 讨论与小结

本试验采用不同肥料及植物生长调节剂处理峰后葡萄植株新梢,观察对葡萄物候期、枝梢生长控制、果实品质及经济效益等的综合影响。结果表明,99%磷酸二氢钾和植物生长调节剂50%矮壮素、0.1%ABA对改善峰后葡萄小果问题,促进穗重和粒重增大,促进果实品质及销售价格提升均有着积极意义。其中,99%磷酸二氢钾对提早峰后葡萄成熟期,降低小果率,提升果实品质及增加经济效益效果显著;0.1%ABA对抑制枝梢增长、促进枝条加粗生长作用显著;50%矮壮素可使峰后葡萄果实成熟期较对照提早10d,抑制枝条增长、促进增粗,小果率降低17.42个百分点,穗粒重显著增加,极显著提升了果实内在品质(可溶性固形物、总糖及维生素C质量分数显著提升,酸含量显著降低)。同时,由于果实成熟上市提早,带动了销售价格提升及整体经济效益大幅增长。综合比较不同处理对峰后葡萄品质指标的影响,在开花期施用50%矮壮素处理效果最佳。