酿酒葡萄品种改良岗位

唐晓萍团队

我国葡萄酒产业从改革开放至今进入了迅速发展阶段,葡萄酒生产量达到世界第六、消费量达到世界第五,但目前我国主栽的酿酒葡萄品种以国外引进为主,如赤霞珠、霞多丽、美乐、西拉、长相思等,缺少具有较高影响力的自育品种。开展选育具有自主知识产权且适应我国风土的酿酒葡萄新品种显得非常重要,通过品种创新改良促进我国葡萄产业发展,提高葡萄酒产品竞争力。酿酒葡萄果实的品质是生产优质葡萄酒的前提,果实主要品质包括糖酸、pH、酚类物质、香气物质等,研究酿酒葡萄杂交后代果实品质指标的遗传规律对葡萄果实品质改良、提高育种效率有着非常重要的作用。目前对葡萄亲本及F1代的农艺性状及果实品质的遗传规律曾有报道,Shiren Song等对两个西班牙葡萄亲本及F1代分析表明,F1代的农艺性状和果实品质呈现出连续变异。

许玲等对龙眼正反交发现,F1代在单果重、果形指数、可食率、可溶性固形物等经济性状上具有一定的杂种优势。葡萄F1代果实中可溶性固形物和可滴定酸含量在不同的杂交组合呈现不同的遗传趋势,Wei Xianming等研究发现F1代成熟果实的可溶性固形物和可滴定酸含量均存在较强的加性效应。对10个鲜食葡萄杂交组合遗传变异分析结果表明,欧美种杂交后代的可溶性固形物含量传递力高于欧亚种杂交后代,且含糖量在遗传中均存在加性效应。香气物质是葡萄果实的重要品质,郭印山等对浓香型品种和无香型品种杂交群体分析发现,香气物质在F1代出现广泛分离,提供了丰富的育种材料。

谭伟等对两个酿酒红葡萄杂交组合分析表明,组合不同的F1代果实中酚类物质含量遗传倾向存在显著差异。通过对威代尔和霞多丽及其杂交后代果实酿酒品质进行分析,探索果实品质指标的遗传规律,以期为酿酒葡萄杂交育种选择亲本提供材料依据,提高育种效率,为选育优质酿酒葡萄新品种奠定理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

亲本霞多丽和威代尔及其105个后代均栽培于山西省农业科学院果树研究所葡萄育种园,该组合于2015年杂交获得种子,第二年播种,株行距为0.5 m×2.5 m,常规管理,在稳定结果后于2019年成熟期时进行采样测定果实品质。

1.2 试验方法

1.2.1 不同品种酿酒葡萄成熟期品质评价

葡萄果实参照《果树种质资源描述符》进行果实主要性状的描述:

平均穗重:取三穗葡萄称量测得平均值;

平均粒重:取30粒葡萄称量测得平均值;

果形指数:用游标卡尺测量10粒葡萄的纵横经,纵经比横经即果形指数;

皮肉比重:将称量的30粒葡萄进行果皮和种子分离,称量30粒葡萄果皮和种子质量,果皮重与果肉重比值即为皮肉比重;

可滴定酸含量:将果实完全破碎后采用 NaOH 滴定法测定;可溶性固形物:将果实完全破碎后采用数显折射仪测定;

出汁率:称100 g不带果蒂的果粒将其在自封袋中充分破碎,利用纱布过滤,测得的汁液重即为葡萄出汁率;

pH值:利用pH计直接测葡萄汁。

1.2.2 酚类物质测定

对果实的果皮、种子进行剥离,用滤纸将汁液吸收干净后取果皮2 g、果肉6 g、种子2 g分别于100 mL棕色容量瓶中,设三组独立重复,用体积分数70% 的乙醇于暗处浸提24 h,过滤后滤液为酚类物质提取液。采用Folin-Ciocalteu法测定总酚和单宁含量,用单宁酸等价表示(mg•g-1 FW);通过氯化铝比色法测定总类黄酮,结果以儿茶素等价表示(mg•g-1 FW);采用香草醛-盐酸法测定黄烷醇,参照 Waterhouse方法进行;采用正丁醇-盐酸比色法测定原花色素含量,结果以标准原花色素等价表示(mg•g-1 FW)。采用 pH 值示差法测定花色苷含量,以二甲花翠素葡萄糖苷表示(mg•g-1 FW)。

1.3 统计分析

利用Excel2016做正态分布图,计算每个品质性状的遗传规律。变异系数、遗传传递力和优势率等的计算公式如下:变异系数CV=S/F×100%;组合传递力(遗传传递力)Ta=F/MP×100%;优势率H a = ( F – M P ) /MP×100%。

S:标准差,Y:子代平均值,

F:F1代平均值,MP:亲本平均值(亲中值)。

2 结果与分析

2.1 F1代果实基本品质性状遗传变异分析

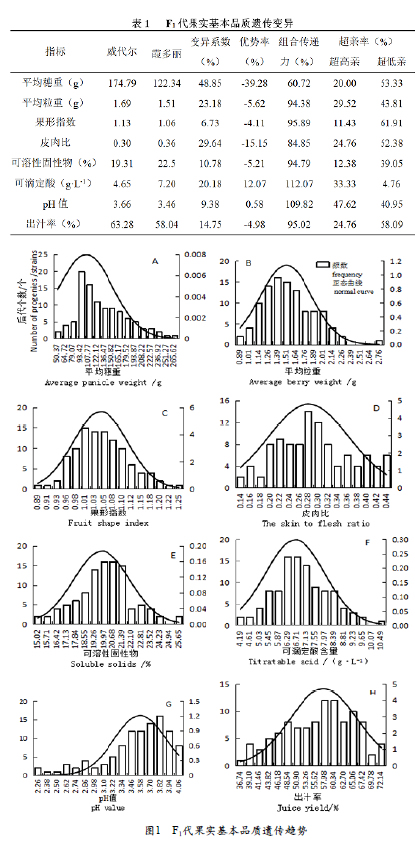

对威代尔与霞多丽105个后代果实基本品质遗传变异分析如表1,由表1可知F1代平均穗重、平均粒重、 果形指数、 皮肉比、 可溶性固形物含量、 可滴定酸含量、果汁pH值、 出汁率8项指标组合传递力在60.72%~112.07%之间。其中F1代平均穗重变异系数最大,为48.85%,呈较广泛分离,但超低亲率为53.33%;果形指数和pH的变异系数较小,分别为6.73%、9.38%,表现为较稳定遗传。威代尔和霞多丽可滴定酸含量分别为4.65 g•L-1 、7.20 g•L-1,其F1代可滴定酸含量优势率为12.07%,组合传递力为112.07%,且超高亲遗传为33.33%。且从图1 F1代果实基本品质遗传趋势可以看出,F1代8项果实品质指遗传基本呈正态分布,其中F1代中可溶性固形物含量呈广泛分离,含量介于15.02%~25.65%;F1代中皮肉比和可滴定酸含量分离广泛,而果形指数较高的集中在0.96~1.10之间,性状分离较小;F1代平均穗重和平均粒重表现为趋小方向的回归,pH表现为趋大方向的回归。

2.2 F1代葡萄果实酚类物质含量遗传变异分析

2.2.1 F1代葡萄果皮中酚类物质含量遗传变异分析

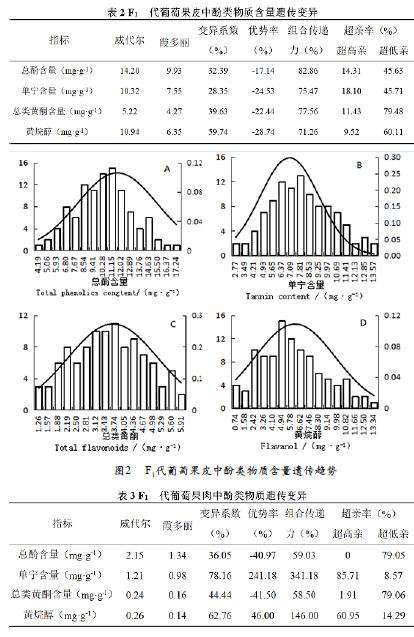

F1代果实不同部位中酚类物质呈连续变异,变异系数均较高,由表2 F1代葡萄果皮中酚类物质含量遗传变异可知果皮中黄烷醇变异系数最高,存在较广的分离。F1代果皮中总酚优势率大于其他三种酚类在果皮中的优势率,且超高亲遗传率为14.31%,表现一定的强亲效应。四种酚类物质在果皮中含量的组合传递力都较高,为71.26%~82.86%之间。由图2 F1代葡萄果皮中酚类物质含量遗传趋势可以看出,四种酚类物质在果皮中含量基本呈正态分布,后代性状遗传存在较高的分离,其中F1代果皮中总酚含量集中表现在6.80mg•g-1~12.89mg•g-1之间,低于双亲平均值;79.48%的后代果皮中总类黄酮含量低于父本霞多丽;F1代果皮中黄烷醇含量介于0.74mg•g-1~13.34mg•g-1之间,分离广泛。

2.2.2 F1代葡萄果肉中酚类物质含量遗传变异分析

从表3 F1代葡萄果肉中酚类物质含量遗传变异可看出,F1代果肉中单宁含量和黄烷醇含量优势率为正值,且超高亲率分别为85.71%、60.95%,表现为较高的强亲遗传;母本威代尔果肉中总酚含量为2.15mg•g-1, F1代果肉中总酚含量超高亲遗传率为0.00%,且由图3 F1代葡萄果肉中酚类物质含量遗传趋势可以看出,F1代果肉中总酚和单宁遗传呈正态分布,但果肉中总酚含量介于0.79 mg•g-1~1.21 mg•g-1的后代较多,低于双亲,果肉中单宁含量和黄烷醇含量优势率为正值。F1代果肉中总类黄酮含量呈趋小方向分布,且集中在0.10 mg•g-1~0.14mg•g-1之间,呈小于双亲遗传。

2.2.3 F1代葡萄种子中酚类物质含量遗传变异分析

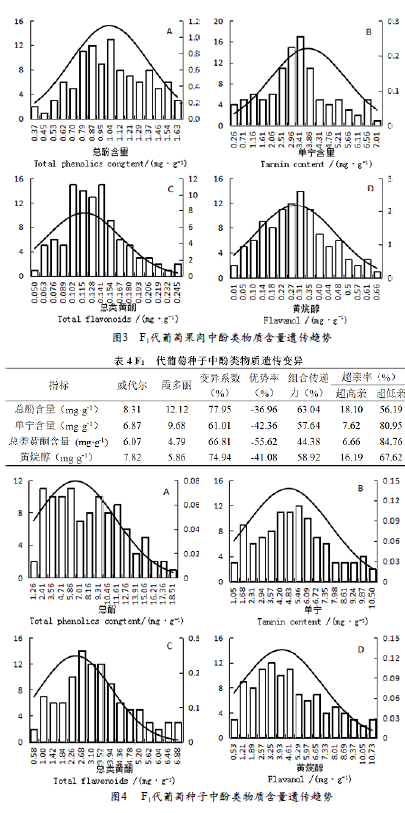

由表4 F1代葡萄种子中酚类物质含量遗传变异可看出,F1代种子中四种酚类物质变异系数介于61.01%~77.95%,表现为较高的性状分离。其中F1代种子中总酚含量保持较高组合传递力,为63.04%;由图4 F1代葡萄种子中酚类物质含量遗传趋势可以看出,四种酚类物质在种子中含量均分离较广,呈现连续分布,且为正态分布。后代种子中总类黄酮含量超低率为84.76%,表现为趋低向遗传。四种酚类物质在种子含量均出现了一定倍数高于亲本含量的后代,其中F1代中存在种子中黄烷醇含量为10.73mg•g-1,分别比其亲本威代尔、霞多丽高37.21%、83.11%。

3 讨论

目前常规杂交育种仍是国内外培育葡萄新品种的主要手段之一,葡萄酒的品质取决于酿酒葡萄果实的品质,杨中等为了确定酿酒葡萄加工评价指标,对新疆19个酿酒葡萄品种果实测定表明,单果重、果形指数、糖酸、出汁率、风味等指标能够反映酿酒葡萄果实加工品质的绝大部分信息。曹亚平等对9个杂交组合512个株系分析发现,8个组合的杂交后代果穗重平均值低于亲中值,存在出现小果穗的遗传倾向,且亚历山大×维多利亚组合中出现了果粒重趋小化,与本研究中F1代平均穗重和平均粒重分布一致。

浆果重量的变化主要是由于基因型效应,Ban Y等对一杂交群体进行QTL分析发现了一个增加浆果重量的等位基因,这些结果都将有助于提高葡萄育种目的性选择。郑永春等对72个山葡萄杂交组合后代糖酸分析发现,后代果实中出现总酸和糖含量的分离,表现为连续分布,且有趋向于高酸和低糖的亲本,这于本研究中威代尔和霞多丽的F1代果实可溶性固形物含量平均值接近低亲威代尔,平均可滴定酸含量接近高亲霞多丽的结果一致。酚类物质是酿酒葡萄在生长过程中产生的此生代谢物,主要包括总酚、单宁、总类黄酮、黄烷醇等物质,受葡萄品种、种植环境、气候等影响。果实不同部位酚类物质含量对加工品质影响不同,SomkuwarR G等通过对葡萄果实的果皮、果肉、种子中总酚、单宁、花青素的测定来比较6个酿酒葡萄品种的加工品质。

在二倍体与四倍体杂交后代中发现,后代花青素的总含量遵循加性遗传模型,且不同倍体种群中不同类花青素对总花青素含量的相对贡献差异显著,表明亲本对不同类花青素化合物的积累有重要影响,在绿葡萄威代尔与绿葡萄霞多丽杂交F1代全为绿葡萄,李坤等研究推测葡萄果色是由主基因控制,红色为显性基因,绿色为隐形基因,因而在威代尔与霞多丽105个后代均为绿色。酿酒葡萄果实不同部位酚类物质含量不同,张娟等对20个酿酒红品种果实不同部位酚类测定发现,果皮中酚类物质含量最高,果肉中最少,且不同品种间酚类物质含量存在显著差异,在研究中发现,F1代果实不同部位中不同类酚类物质的遗传的遗传倾向不同,这与谭伟等对毛欧杂交后代葡萄中不同部位酚类物质遗传倾向结论一致。

在威代尔和霞多丽的F1代果皮中四种酚类物质中总酚优势率最高,大于其他三种酚类在果皮中的优势率,表现一定的杂种优势,但总酚在果肉中表现为一定的趋低向遗传;F1代果肉中的单宁含量和黄烷醇含量表现为较高的强亲效应。总类黄酮物质在果皮和种子中含量较高,是葡萄酒品质的关键因素,Zhu L等在栽培实践发现,当地环境有利于本土葡萄果皮中类黄酮的积累,其中NW196葡萄为当地野生葡萄的后代,其果皮中类黄酮的积累优于非本土葡萄,本研究中F1代果实不同部位总类黄酮含量有趋向低亲的遗传趋势,其变异主要来自遗传,类黄酮的代谢与苯丙氨酸解氨酶、肉桂酸4-羟基化酶、4-香豆酸辅酶A连接酶等活性密切相关。

4 结论

通过对威代尔与霞多丽杂交后代研究分析,后代成熟果实中酸糖含量呈现较广的分离,表现为连续分布,且有趋向于高酸和低糖的亲本,后代果实不同部位不同酚类物质遗传趋向不同,果肉中总酚含量、果皮中单宁含量、果肉和种子中总类黄酮含量表现为趋小方向遗传,而果皮中总酚含量、果肉中的单宁和黄烷醇含量优势率较高,表现为较高的强亲效应,其可作为杂交育种中选择亲本的理论依据。