果实病害防控岗位

张力群 陈伟

葡萄灰霉病是葡萄生产上最重要的病害之一,发生范围广,可引起巨大损失,主要病原是灰葡萄孢(Botrytis cinerea),寄主范围广,在单一生长季中可发生多次侵染。葡萄灰霉病菌在田间引起两个明显的发病高峰,一次在开花前及幼果期,主要危害花及幼果,造成大量落花落果;另一次在果实着色期至成熟期,主要危害果粒,造成果实腐烂,另外,在采后贮藏过程中,若管理不当也会发生灰霉病(陈宇飞等,2006;付学池等,2018)。

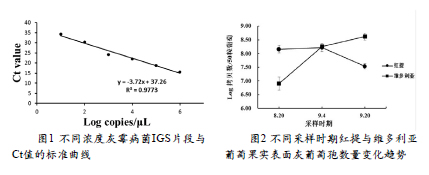

在田间,葡萄灰霉病菌以菌核或菌丝形式在枝干和僵果中越冬,次年春天菌核萌发产生分生孢子,分生孢子可借空气和雨水传播至花穗及果穗上,条件合适时侵染植物引起病害,同时菌组织大量繁殖形成更多分生孢子,造成更大范围的病害发生(Williamson et al.,2007)。因此,对于葡萄表面以及空气中灰葡萄孢数量的监测对于病害的预防和控制有着重要的意义。实验室前期已建立灰葡萄孢的qPCR定量检测体系(图1)(Suarez et al., 2005),同时建立了葡萄果实表面微生物DNA的提取方法(Diguta et al., 2010)。以此为基础,2018年开展了果园中不同时期葡萄果实表面灰霉病菌的监测。

1 材料与方法

1.1 试验材料

包头市果树研究所红提与维多利亚品种葡萄

1.1 试验方法

于8月20日、9月4日、9月20日随机采集果园中未发病的红提与维多利亚品种葡萄各2串,并邮寄至中国农业大学实验室。每个品种各取50粒果粒及其果梗,加入清洗缓冲液(0.9% (w/v)氯化钠,0.2%(v/v)吐温80),超声处理5min,180rpm震荡30min,离心收集沉淀。取一定量组织以CTAB法提取总DNA,qPCR检测其中灰葡萄孢含量。每份样品设置三个重复进行DNA提取与病原菌检测。

2 结果与分析

由检测结果可以看出,两种品种葡萄表面的灰葡萄孢数量随采样时间的不同呈现了不同的变化趋势(图2)。红提果实表面的灰葡萄孢数量从8月20日至9月4日无明显变化,至9月20日左右其数量降低,维多利亚果实表面的灰葡萄孢数量从8月20日至9月20日一直在增加。这与田间观察到的两个品种果实灰霉病发病情况也基本一致,红提品种果实一直未发病,病原菌来源未增加,因此果实表面病原菌数量降低,而对于维多利亚品种,9月20日田间果实发病,菌量来源增加,因此其数量增加。两品种第一次采样的果实表面病原菌含量差异可能是由于果园中初侵染源数量不同所造成。

同时,初期红提果实表面病原菌数量高于维多利亚,但后期红提品种未发病,而维多利亚发病,表明红提对于灰霉病的抗性更强,这也与文献报道中深色品种比浅色品种对灰霉病菌抗性更强的结论一致(姜彩鸽等,2017)。

3 反思与问题

对于葡萄果实表面的灰葡萄孢数量的监测与分析,样品的采集和运输是其中非常重要的一个环节,在果园采集时应在单一品种较大面积种植的地块随机进行样品采集,尽量避免由于其他外界因素导致的病原菌数量变化。此外还需尽快将田间采集的样品邮寄至实验室进行分析且应避免邮寄过程中可能发生的样品间污染,以保证结果的可靠性。

灰葡萄孢在田间的传播以空气传播为主,传播至葡萄组织上也不会立刻侵染植物表现症状,因此需要对果园空气中和葡萄组织表面的灰葡萄孢均进行监测,为葡萄灰霉病的预防与控制提供一定依据。