质量安全与营养品质评价岗位

苍涛

王强 赵学平 吴长兴 徐明飞等

1958年岸光夫等在日本赤霉素研究会第二次大会上发表了赤霉素在底拉洼葡萄上首次获得了无核大粒、早熟果实的报告,自此开启了植物生长调节剂在葡萄生产中规模应用大门。赤霉素和氯吡脲均具有促进细胞分裂的活性,在葡萄花后幼果期浸渍果穗,可提高坐果率,使果实膨大,提高产量,是葡萄生产上应用最为广泛的植物生长调节剂。但是,在不同的栽培管理模式下,植物生长调节剂使用后所能达到的预期往往不尽相同。为了明确植物生长调节剂使用后与肥水管理之间的关系,选择在藤稔葡萄幼果期分1次或2次浸渍不同浓度的氯吡脲,在充足肥料供给和不施肥的两种条件下,观察氯吡脲对葡萄果实生长的影响以及测定成熟期果实中的残留情况。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试药剂为0.1%氯吡脲SL,四川省兰月科技开发公司生产;供试肥料为施特优大量元素水溶肥( 1 2 -10-28)、98%磷酸二氢钾(0-51-34),均由四川国光农化股份有限公司生产;供试葡萄品种为藤稔,避雨栽培,株行距为1 m×3 m。

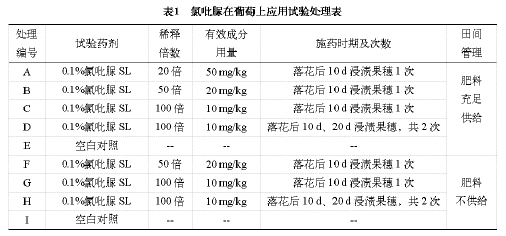

1.2 试验处理

试验于2017年5月8日和5月18日(分别为落花后10 d、20 d)葡萄幼果期在浙江省嘉善县天凝镇翁村葡萄基地进行施药,于7月5-8日进行试验结果调查。试验分肥料充足供给组和肥料不供给组,共设9个处理(详见表1),每个处理3次重复,每小区为10株葡萄树。

1.3 田间管理

1.3.1 肥料充足供给组

开花时忌施氮肥,在氯吡脲处理后及时追肥浇水, 在葡萄果粒软化上色之前每10天左右追施施特优大量元素水溶肥9~15kg/667m2 1次,第3次追肥时开始增加98%磷酸二氢钾2~3 kg/667m2,累计追施4次,且此时期需保证田间水分充足;葡萄上色期至采收期以磷钾肥为主,追施施特优大量元素水溶肥3~6 kg/667m2 和98%磷酸二氢钾5 kg/667m2,累计追施2次,并逐步控水。

1.3.2 肥料不供给组

试验场地确定后逐步控制肥料施入,在氯吡脲处理后即停止施肥,每次仅浇清水,浇水量同肥料充足供给组。

1.3.3 其它管理

根据需要叶面喷施钙肥、硼肥等确定不含有植物生长调节剂的叶面肥。

1.4 调查指标

1.4.1 膨大效果调查

果实成熟采摘期,每小区摘取10串果穗,葡萄脱粒混匀后统计果粒数,随机取100粒果粒,测量纵横径,计算果形指数。

1.4.2 果梗调查

果实成熟采摘期,每小区摘取10串果穗,游标卡尺测量果梗直径,目测果梗木栓化程度;木栓化程度分级:0级为无木栓化现象;1级为轻微木栓化;2级为中等木栓化;3级为严重木栓化。

1.4.3 果粒均匀度调查

果实成熟采摘期,每小区选择10串果穗,将每穗按大小粒分级标准进行划分,计算大小粒指数。大小粒分级: 0 级为无大小粒现象;1级为小粒不超过全穗10%;2级为小粒不超过全穗40%;3级为小粒不超过全穗60%;4级为小粒超过全穗60%。

1.4.4 葡萄中氯吡脲的残留

取各重复采摘脱粒混匀的葡萄样品500g,匀浆后进行氯吡脲残留检测。

2 结果与分析

2.1 氯吡脲对葡萄果实膨大效果

2.1.1 肥料充足供给组

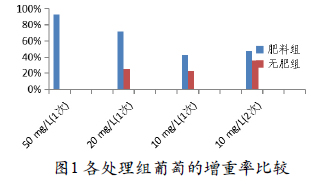

从果实百粒重来看,50 mg/kg(1次)、20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组平均百粒重分别为1.90 kg、1.70 kg、1.42 kg、1.46 kg,而空白对照区平均百粒重仅0.99 kg,四个处理组分别增重92.41%、71.67%、42.43%、47.62%(见图1)。方差分析试验结果,50 mg/kg处理的平均百粒重略高于20mg/kg处理组的平均百粒重,而显著高于10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组的平均百粒重,但四个浓度处理组的平均百粒重均显著高于空白对照组的平均百粒重。

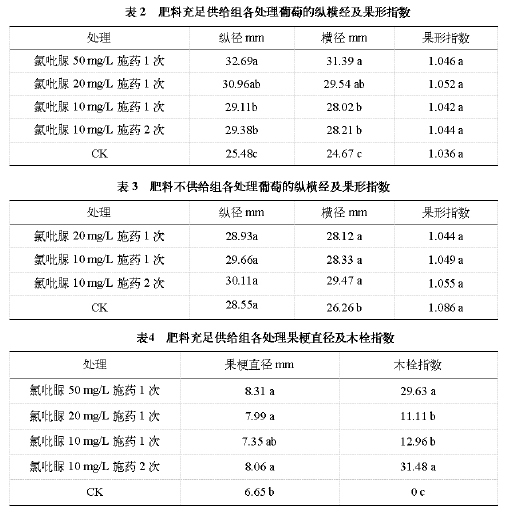

从果粒纵横径来看,50 mg/kg(1次)、20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组平均纵径分别为32.69 cm、30.96 cm、29.11 cm、29.38cm,平均横径分别为31.39 cm、29.54cm、28.02 cm、28.21cm(见表2)。方差分析试验结果,50 mg/kg处理的平均纵径、横径分别略高于20 mg/kg处理组的平均纵径、横径,而显著高于10 mg/kg(1次)、10 mg/kg(2次)浓度处理组的平均纵径、横径,但四个浓度处理组的平均纵径、横径均显著高于空白对照组的平均纵径、横径(25.48 cm和24.67 cm)。

从果粒果形来看,氯吡脲50mg/kg(1次)、20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组平均果形指数分别为1.046、1.052、1.042、1.044,空白对照组的平均果形指数为1.036。方差分析试验结果,各氯吡脲处理组的果形与空白对照组的果形无显著差异。

2.1.2 肥料不供给组

从果实百粒重来看,20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组平均百粒重分别为1.48 kg、1.48 kg、1.62 kg,而空白对照区平均百粒重仅1.21kg,三个处理组分别增重24.87%、23.00%、35.86%(见图1)。方差分析试验结果,三个浓度处理组间的增重率无显著差异。

从果粒纵横径来看,20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组平均纵径分别为28.93 cm、29.66 cm、30.11cm,平均横径分别为28.12cm、28.33 cm、29.47cm(见表3)。方差分析试验结果,三个浓度处理组间的平均纵径或横径均无显著差异,其平均纵径与空白对照组(28.55 cm)亦无显著差异,但平均横径均显著大于空白对照组(26.26 cm)。

从果粒果形来看,氯吡脲20mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组平均果形指数分别为1.044、1.049、1.055,空白对照组的平均果形指数为1.086。方差分析试验结果,各氯吡脲处理组的果形与空白对照组的果形无显著差异。

2.1.3 肥料对氯吡脲膨大作用的影响

在氯吡脲用量及次数相同的情况下,肥料充足供给时氯吡脲处理对葡萄果实的增重率显著高于无肥料供给组;氯吡脲处理后均可显著增加果粒横径,但仅在肥料充足时显著增加果粒纵径,但有无肥料供给时对葡萄果形均没有影响。

2.2 氯吡脲对葡萄果梗影响

2.2.1 肥料充足供给组

从果梗直径差异来看,氯吡脲50 mg/kg(1次)、20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组的平均果梗直径分别为8.31、7.99、7.35、8.06mm(见表4)。方差分析试验结果,氯吡脲50 mg/kg、20 mg/kg、10 mg/kg(2次)处理的果梗直径均显著优于空白对照区的平均果梗直径,氯吡脲10 mg/kg(1次)处理的果梗直径和其它处理的果梗直径均无显著差异。

从果梗木栓化情况来看,氯吡脲50 mg/kg、20 mg/kg、10 mg/kg(1次)、10 mg/kg(2次)处理的平均木栓化指数分别为29.63、11.11、12.96、31.48,而空白对照组的果梗无木栓化现象。方差分析试验结果,氯吡脲50 mg/kg、10mg/kg(2次)处理的果梗木栓化情况最为严重,显著高于氯吡脲20mg/kg、10 mg/kg(1次)处理的果梗木栓化。由于用药2次处理的用药浓度最低,但第2次用药时其它处理均已用药后10天,且2次用药的果梗木栓化程度最高,此结果说明,氯吡脲施用时间越晚造成果梗木栓化的程度越高。

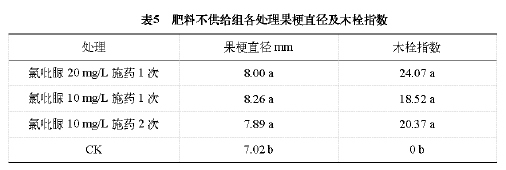

2.2.2 肥料不供给组

从果梗直径差异来看,氯吡脲20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组的平均果梗直径分别为8.00、8.26、7.89 mm(见表5)。方差分析试验结果,氯吡脲20 mg/kg、10mg/kg(1次)、10 mg/kg(2次)处理组之间的果梗直径无显著差异,但均显著优于空白对照区的平均果梗直径。

从果梗木栓化情况来看,氯吡脲20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组平均木栓化指数分别为24.07、18.52、20.37,而空白对照组的果梗无木栓化现象。方差分析试验结果,三个浓度处理之间,果梗木栓化程度无显著差异。

2.2.3 肥料对氯吡脲导致果梗木栓化作用的影响

在氯吡脲用量及次数相同的情况下,肥料充足供给时仅氯吡脲10mg/kg(1次)处理后葡萄果梗直径显著低于无肥料供给组;而仅氯吡脲20 mg/kg(1次)处理后葡萄果梗木栓化程度显著低于无肥料供给组。肥料供给可能会减轻对葡萄果梗的负效应,但这种现象并没有在所有相同氯吡脲处理组中体现。

2.3 氯吡脲对葡萄果粒均匀度影响

在肥料充足供给组,氯吡脲50mg/kg(1次)、20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组的大小粒指数分别为5.56、4.17、5.56、5.56;在肥料不供给组,氯吡脲20 mg/kg(1次)、10mg/kg(1次)、10mg/kg(2次)浓度处理组的大小粒指数分别为2.78、4.17、2.78,而两组的空白对照组平均果形指数均为0。方差分析试验结果,氯吡脲的施用会对果粒均匀度有轻微影响,与肥料供给无关。

2.4 氯吡脲在葡萄中的最终残留

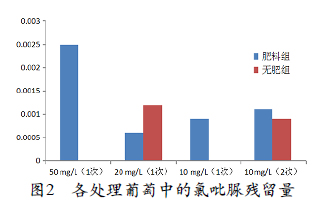

葡萄成熟后检测全果中氯吡脲残留,浓度50 mg/L(1次)处理组的残留量最高仅为0.0025 mg/kg(见图2)。根据GB 2763-2016《食品安全国家标准

食品中农药最大残留限量》中规定,葡萄产品中氯吡脲的最大残留限量为0.05 mg/kg,远高于本试验中的残留最高值,说明在幼果期浸渍氯吡脲对葡萄产品安全。

3 结论

在有无肥料供给情况下,以不同剂量、次数的氯吡脲处理藤稔品种葡萄,得到的初步结论如下:

(1)氯吡脲施用会显著增加果梗直径并伴有不同程度的木栓化;

(2)对果穗有轻微大小粒现象,但程度较低;

(3)对果粒的果形无影响;

(4)氯吡脲显著增加果粒横径,但仅在肥料充足时显著增加果粒纵径;

(5)肥料充足时,氯吡脲对葡萄的增重效果显著高于肥料不供给组,并且肥料充足时增重率随氯吡脲浓度升高而升高,肥料不供给时不同处理浓度对重量增加影响不显著;

(6)成熟期,葡萄中的氯吡脲残留最高值仅为最大残留限量的1/20,对葡萄安全。