合肥综合试验站

周军永 陆丽娟 孙其宝 俞飞飞 刘茂

摘要:对引进的中晚熟葡萄新品种,采用避雨栽培方式,观测其物候期、结果性状、果实品质、裂果性、耐贮性及抗白粉病能力等指标进行评价,通过与当地主栽品种巨峰和藤稔比较,确定在了适宜在安徽地区种植的中晚熟鲜食葡萄新品种,为安徽省葡萄产业结构调整和生产提供理论依据。

关键词:安徽,引种,中晚熟,鲜食葡萄

安徽葡萄近几年栽培面积发展和品种更新很快。随着全国葡萄栽培整体水平的提高,水果市场产品的极大丰富,葡萄产品市场的竞争日趋激烈,目前我省巨峰系中熟葡萄品种栽培基本上占全省葡萄鲜食品种总量的80%左右,主要为巨峰、藤稔和夏黑。品种结构不合理,严重阻碍了当地葡萄业发展。

为促进安徽葡萄业发展,调整品种结构,分别从国内外高校和科研单位引进了14个中晚熟品种,对其植物学特性、果实经济性状、适应性等进行了观察试验。旨在为安徽省葡萄产业品种结构调整和生产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地气候特点

试验地设在的国家葡萄产业技术体系合肥试验站试验园。研究地区位于江淮之间。全年太阳辐射总量为1340kw•m- 2,全年平均日照时数为2035h,日照百分率平均48.1%;年平均气温14.8~15.9℃;最热月(7月)平均气温27.7~28.7℃,极端最高温达41.3℃;最冷月( 1月)平均气温0.97~2.7℃,极端最低温达-23.8℃。全年≥10℃的积温在4700~5100℃之间,全年≥0℃的积温在5400~5800℃之间。无霜期227d以上。年均降水982.6mm,夏季降水占全年降水量的42%,其中, 7 月降水最多,平均为173.9mm.。

1.2 试验材料

自2010年开始,先后从上海市农科院、沈阳农业大学、北京市农林科学院林业果树研究所等地引进中晚熟品种14个,分别是申宝、申玉、沪培1号、沈农硕丰、沈农香丰、峰后、瑞都无核怡、瑞锋无核、巴拉多、摩尔多瓦、魏可、巨玫瑰、醉金香、白罗莎里奥。试验地栽培模式为避雨,“T”字型棚架或“V”字型篱架;株行距为2m×4m。

1.3 试验方法

定植后第2年结果,每年观测其生物学特性,结果经济性状、果实的内外品质、裂果性、耐贮性、抗白粉病能力,连续观察3年以上。果实可溶性固形物含量(SSC)用折光仪测定。果实可滴定酸用酸碱滴定法。

2 结果与分析

2.1 物候期观察

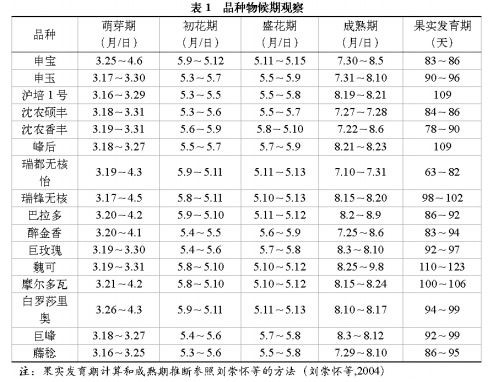

从表1可以看出,引进的14个品种基本上在3月中下旬至4月上旬萌芽,5月上旬左右进入初花期,果实发育期从63天到123天不等,新品种在8月中下旬全部进入成熟期。引进的14个品种中除沪培1号外,成熟期比引种产地提前,比安徽当地主栽品种巨峰和藤稔成熟期提前。

2.2 适应性观察

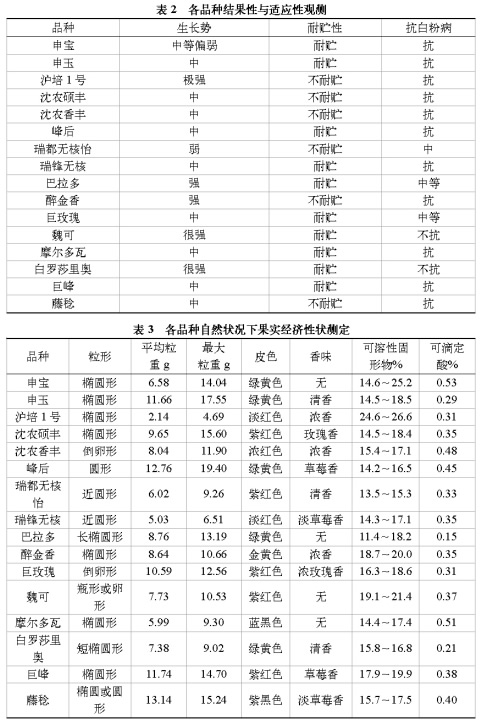

在避雨栽培下,各品种生长势除瑞都无核怡外,均为中等以上,其中沪培1号、魏可、白罗莎里奥生长势很强,树势较难控制;据观察申宝、巴拉多、魏可、白罗莎里奥4个生长势强的品种二次结果能力也较强。在淮河、长江流域等地区,夏季高温高湿,避雨栽培下黑痘病、炭疽病、霜霉病等轻,但白粉病、灰霉病、气灼或日烧病有加重趋势;花期高湿情况下,所有品种灰霉病都有不同程度的发生;魏可和白罗莎里奥不抗白粉病,白粉病侵染后影响果实外观品质;沈农香丰、沈农硕丰、巨玫瑰果实易发气灼或日烧病。

2.3 各品种果实经济性状测定

(1)果实外观品质

引进品种于定植后第二年全部开始挂果,经过连续观察3年,发现大部分品种结果稳定,果实颜色鲜艳,从绿黄色到蓝黑色,品种结果性状和色泽见表3所示。各品种穗形多呈圆柱形或圆锥形,瑞都无核怡、魏可和摩尔多瓦穗形紧密;其他品种穗形紧密度适中;总体看申玉、瑞都无核怡、巴拉多、巨玫瑰、醉金香、白罗莎里奥、摩尔多瓦、魏可、沈农硕丰等品种穗形较好。申宝、巴拉多、魏可和摩尔多瓦无香味,其他品种有清香或浓香,香味品种受欢迎程度较好。

(2)果实可溶性固形物含量和可滴定酸含量

各品种可溶性固形物含量在 11.4% ~ 26.6% 之间,沪培1 号果实可溶性固形物含量为24.6%~26.6%,均比其他品种高。申宝、沪培1号、醉金香和魏可的可溶性固形物含量最高可达20%以上。巴拉多、白罗莎里奥和申玉的可滴定酸含量较低,在0.30%以下;巴拉多可滴定酸含量最低,为0.15%。申宝和摩尔多瓦可滴定酸含量大于0.50%,酸含量高。其他品种可滴定酸含量在0.30%~0.50%之间。

3 结果与讨论

通过对引进的14个中晚熟葡萄品种连续3年的观测,在避雨栽培下,根据结果特性、品种适应性和果实经济性状等指标进行综合评价,申玉、沈农硕丰、醉金香、巨玫瑰、巴拉多等5个中熟品种,魏可、白罗莎里奥、摩尔多瓦等3个晚熟品种表现较好,适合安徽地区,且中熟品种均比引种地成熟期提前,比安徽主栽品种巨峰和藤稔成熟期提前,对调整安徽中晚熟品种结构有重要作用。