石家庄综合试验站

陈展 杨丽丽 孙聪伟 牛帅科 褚凤杰

摩尔多瓦葡萄品种由摩尔多瓦共和国育成,欧美杂种,亲本为Guzali Kala×SV12375。我国1997年从罗马尼亚引入,各地均有种植。该品种生长势强,栽培技术简单,果实极晚熟,可挂树,耐储运。植株抗旱、抗寒能力较强,叶片高抗霜霉病,葡萄灰霉病,对白粉病和黑痘病也有一定的抗性。但在石家庄地区,摩尔多瓦在成熟期果实酸腐病发生极其严重,发病率达到60%以上,严重减产。

葡萄酸腐病是一种在果实转色成熟期发生的病害,主要由酵母菌(Saccharomyces cerevisiae)、 醋酸菌醋杆菌属 (Acetobacter sp.)和醋蝇(Drosophila

melanogaster)联合侵染所致,属于二次侵染病害(秦晔等,2014)。果实表面伤口是初始因素,而后引诱醋蝇在伤口处产卵,醋蝇体上有细菌,在其爬行、产卵过程中传播细菌。醋蝇卵孵化,幼虫在取食果实的同时造成腐烂,之后醋蝇指数性增长,引起病害流行。

前人研究认为酸腐病的发生主要因素是果实表面造成伤口,一般来自于鸟类危害,冰雹危害或者是机械损伤(段罗顺等,2015。罗世平等2015),但是在采用了简易避雨棚结合防鸟网设施之后,酸腐病的发生率并没有显著的降低,尿袋率仍然达到50%以上。为了寻找更好的防控葡萄酸腐病方法,本试验选择了昆虫生长调节剂类吡丙醚(醋蝇诱杀剂),80% 必备,10%吡虫啉乳油进行药剂试验,用清水作对照,观察对葡萄酸腐病的防治效果。

1 材料和方法

1.1 试验材料与药剂

试验地设在河北省农林科学院石家庄果树研究所葡萄试验园。石家庄属于暖温带大陆性季风气候。四季分明,干湿明显,雨量集中在夏秋季节,降水量占全年的63%-70%。年平均气温14.1℃,最热月份平均气温26.5℃,最冷月平均气温-2.9℃,每年≥10℃的有效积温在4421℃,年总辐射量为5368MJ/m2,年平均日照时数为1916.4~2571.2h,无霜期平均为197d,年降水量为401.1-752.0mm。试验园土壤为沙壤土,质地疏松,透水性良好,p H值6.2~7.2,呈微酸性偏中性。

试验试材选择简易冷棚中的六年生摩尔多瓦,株行距1.5m×2m,采用水平龙干形栽培。在果实膨大期套袋,果实转色期架设防鸟网。试验药剂选用10%吡丙醚(醋蝇诱杀剂,国家葡萄现代产业体系病虫害防控研究室提供),4.5%高效氯氰乳油(山东中石药业有限公司),80%必备可湿性粉剂(美国仙农有限公司),10% 吡虫啉乳油3000倍液(浙江兴农生物化工有限公司),按试验设计的药剂终浓度配制。

1.2 试验设计

试验设A、B、CK三个处理,每两个处理之间间隔两行,每个处理选四行,每个处理面积为667m2。

处理A为醋蝇诱杀剂处理:将10%吡丙醚(醋蝇诱杀剂)500-800倍液混配10%高效氯氰500倍液。使用少量配好的药液,润洗容器,使药液接充分触到容器内壁。在容器边沿打孔拴上细绳或细铁丝(用于悬挂到葡萄架上);把疏理下来的病果粒、裂果等放入药液中浸泡5-10min(浸泡时间可以超出10min)捞出浸泡药液的烂果粒、病果粒、裂果粒,放入容器中,每个容器5-10粒;悬挂于植株周围沿着主蔓,3个/空。30d后,把容器内的病果粒倒出(用土掩埋),加入重新浸泡的果粒。

处理B为常规农药处理:80%必备800倍液混配10% 吡虫啉乳油3000倍液,喷施在果穗上,隔10d再喷一次。处理CK为空白对照。

1.3 试验时间

2016年8月11日进行试验。首先给试验区果实脱袋,疏除病果,严重者疏除病穗,然后按1.2配制药剂处理果穗。

1.4 调查统计方法

在处理10d后(8月22日)和果实采收前(9月14日)各调查一次,调查病穗数,用五点取样法,每个点调查30穗。计算病果率、病情指数及防治效果。调查结果采用SPSS法进行统计分析。

(1)葡萄果实病害分级标准:

0 级:全穗无腐烂; 1 级 :果穗腐烂面积占总面积≤25%;2级:25%<果穗腐烂面积占总面积≤50%;3级:50%<果穗腐烂面积占总面积≤75%;4级:75%<果穗腐烂面积占总面积≤100%;5级:果穗全部腐烂(张夏兰等,2012)。

(2)病果率、病情指数及防治效果按下列公式计算:

病果率(%)=病果数/总果数×100%病情指数= (∑(各级病果数×各级值))/(调查总果数×最高级值)×100%防治效果(%)=(对照区病情指数-防治区病情指数)/对照区病情指数×100%

2 结果与分析

2.1 不同时期防治效果调查

8月11日进行试验处理时,酸腐病尚未大量发生,仅发现3串果穗有少量果粒染病,已及时疏除。8月22日调查防治效果,从调查结果看(见表1),酸腐病已经侵染该葡萄园,空白对照的果穗病果率达到了15.92%,病情指数为57%。用常规药剂防治的病果率达到22.11%,病情指数为66.67%,与对照相比没有显著差异。用10%吡丙醚处理的果穗病果率为0.9%,病情指数23.33%,病果率和病情指数均显著低于对照和常规防治的效果,防治效果达到了59.07%。

9月1 4日摩尔多瓦进入成熟期,再次对酸腐病发生情况进行调查(见表1)。空白对照的病果率达到54.15%,病情指数23.49%。常规药剂处理的病果率为62.11%,病情指数38.62%。用10%吡丙醚处理的果穗病果率为31.37%,病情指数17.85%,病果率显著低于常规防治的病果率,防治效果达到了24.01%。

2.2 不同处理的各级病果分布情况

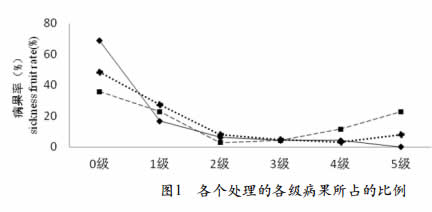

通过对9月1 4日调查的果穗酸腐病病情的分级情况来看(图1),三种处理的分布趋势基本一致,以0级最多,1级次之,2级,3级和4级最少,5级有所回升,病情指数两极分化明显。

吡丙醚处理中的 0 级好果达到了 68.75% , 1 级果占到了16.67%,2级果,3级果和4级病果共占14.59%,没有出现5级病果。常规药物防治处理中,0级果为35.71%,其次为1级果和5级果各占22.86%,2级,3级和4级果共占18.58%。空白对照0级果占48.39%,1级果占27.42%,2级,3级,4级和5级果共占24.19%。

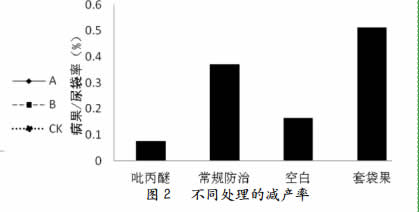

2.3 对果实产量的影响

以3级和3级以上病果为整穗疏除标准,分析了每种处理的减产情况,同时调查了该地区生产中套袋果穗的尿袋情况(图2)。吡丙醚处理的病果减产率最低为7.56%,生产中的套袋果穗尿袋率最高,达到51.3%。常规药剂防治的减产率为37.07%,空白脱袋对照的减产率为16.45%。

2.4 果面药液残留情况

观察果面上的果霜及药液残留,与空白对照相比,使用试验药剂的果面没有明显的药斑,果霜正常。而使用常规药剂喷施后果面上留有明显的白色药斑,影响销售。

3 讨论

葡萄酸腐病是近年来葡萄果实上危害较严重的一种病害。该病害具有发生普遍、传播速度快、产量损失大和难以防治等特点(GravotE, et al. 2001. Barata A, et al. 2001.Wei YM , et al. 2011.),通常在葡萄生长后期发生,造成成熟期果实大量腐烂。

通过本次试验发现,在喷施药剂10d后,葡萄酸腐病侵染果穗,吡丙醚处理的发病率低于1%,在9月14日再次调查发现,吡丙醚处理的发病率达到了31.37%,但是此时的防治效果仍然达到24.01%,推断吡丙醚的防治药效在减退,应该更换诱饵药剂。从病果率,病情指数和果实减产情况来看,以吡丙醚处理的效果最好,但是常规药剂防治和套袋处理的防治效果却低于脱袋空白对照。

造成葡萄酸腐病发生的原因有多种:品种的抗性不同会导致酸腐病发病程度不同;赤霉素的使用浓度过高致使果粒过大,果穗过紧,从而导致果皮破裂,引发酸腐病;化学防治不及时也会导致白腐病炭疽病交叉感染,诱发酸腐病;果园管理粗放,架面叶幕层过后,果穗周围湿度增大,也会致使果皮破裂;生长后期施肥不合理也会引发酸腐病。本次试验在冷棚中进行,果实成熟期加设防鸟网,期间没有异常天气发生,推测可能是由于常规药剂的喷施损伤了果皮表面,造成了酸腐病的大量发生。而对于套袋处理的果穗,纸袋里的湿度过高,空气不流通,导致了部分果实破裂,诱发了酸腐病。空白对照的果穗虽然没有使用杀虫杀菌药剂防治,但是没有外物造成机械损伤,果穗表面通风,比套袋小环境内湿度低,干燥的环境也不适宜病菌繁殖,反而降低了发病率。