病毒病防控岗位

范旭东 董雅凤 张尊平 任芳

1984年于日本巨峰葡萄上首次发现葡萄浆果内坏死病(最早称花叶病),该病在日本山梨县葡萄园造成严重危害。一些敏感品种(如巨峰、先锋、立川无核、康拜尔早生)受到该病毒侵染后,植株生长减弱,春季萌芽延迟,并且表现茎内坏死、短节、花叶、果粒小,果外变色,果内坏死等症状。葡萄浆果内坏死病能在田间通过未知介体自然传播。病株摩擦接种 诺藜后,发现了一种大小为740×12 nm的线形病毒,命名为葡萄浆果内坏死病毒(Grapevine berry inner necrosisvirus, GINV),其粒子大小、形态特点与发状病毒属(Trichovirus)的代表种苹果褪绿叶斑病毒(Applechlorotic leaf spot virus , ACLSV)类似。1997年日本岩手大学(IwateUniversity)Yoshikawa等测定了GINV的3’端2469个核苷酸序列(含3个阅读开放框),通过序列比对分析,明确了GINV为发状病毒属的一个新病毒。

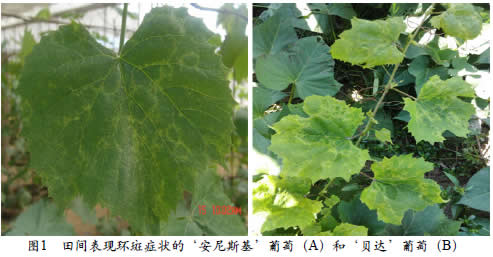

为了明确病原,我们采用小RNA测序技术对两个表现环斑症状的安尼斯基和贝达葡萄样品(图1)进行了病毒鉴定,在两个样品中均检测到葡萄浆果内坏死病毒(Grapevine berry inner necrosisv i r u s, GINV)。除此之外,安尼斯基葡萄上还检测到葡萄卷叶相关病毒3(Grapevine leafroll-associatedv i r u s 3, GLRaV-3)、葡萄黄斑类病毒1(Grapevine yellow speckle viroid1 , GYSVd-1),葡萄黄斑类病毒2(Gr a pe vi n e yell ow s p ec k l e vi r o i d 2,GYSVd-2)和啤酒花矮花类病毒(Hop stunt viroid, HSVd);贝达样品中检测到HSVd。表现环斑症状的安尼斯基葡萄样品先前通过PCR的方法对葡萄卷叶病毒1,2,3,4,7(GLRaV-1,2,3,4,7)、沙地葡萄茎痘病毒(GRSPaV)、葡萄斑点病毒(GFkV) 、葡萄病毒A(GVA)、葡萄病毒B(GVB)、葡萄病毒E(GVE)、葡萄扇叶病毒(GFLV)等主要葡萄病毒进行了检测,同时采用ELISA方法对番茄环斑病毒(ToRSV)、南芥菜花叶病毒(ArMV)、草莓潜隐环斑病毒(SLRSV)等一些线虫传多面体病毒进行了检测,结果仅检测到GLRaV-3,未检测出其他病毒。本研究所使用的贝达葡萄样品也经检测不带有上述病毒,但种植在田间2年后被发现表现环斑症状。据报道,与环斑症状可能相关的病毒为GFLV或其他一些线虫传多面体病毒,然而在这两个样品中均未检测出相关的病毒,另外,GLRaV-3、HSVd 、GYSVd1和GYSVd2属于葡萄上常见的病毒和类病毒,其中,GLRaV-3与葡萄卷叶病的发生相关,而HSVd 、GYSVd1和GYSVd2通常在葡萄上不表现症状,因此,初步排除了这些病毒和类病毒与环斑症状发生的相关性。由于GINV在两个表现症状的葡萄上均被检出,而在不表现症状的贝达葡萄上未发现,因此,GINV很可能与上述两个品种葡萄环斑症状的发生相关。

对贝达葡萄样品中的GINV分离物全长基因进行扩增,结果获得了一个GINV分离物LN-BETARS全长序列(Genbank登陆号为KU234316),该分离物基因组含7229 bp碱基,同样编码三个主要的阅读框,包括复制酶(100-5697nt)、移动蛋白(5630-6652 nt)和外壳蛋白(6561-7148 nt)。中国GINV分离物LN-BETA-RS与日本分离物(D88448)的核苷酸/氨基酸同源性较高,而与其他发状病毒属成员的同源性均较低。GINV分离物LN-BETA-RS和日本分离物(D88448)的RP、MP和CP基因的氨基酸比对结果显示,RP基因变异最大,主要集中在575-612 aa和651-667 aa的位置。MP基因的氨基酸序列差异主要在靠近3’端的位置,而CP基因的氨基酸序列差异较小。

综上所述, 本研究采用小RNA测序技术在我国首次发现了GINV,初步的结果表明GINV可能与环斑症状相关。另外,通过对贝达中的GINV分离物进行全长基因组测定,获得了一个GINV中国分离物全长序列,序列分析结果表明该分离物属于一个新的GINV分子变种。