贺兰山东麓综合试验站

张怡 王国珍

葡萄斑叶蝉[ Erythroneura apicalis (NaWa) ]又称葡萄么叶蝉、葡萄二星叶蝉,属同翅目、叶蝉科。以成虫和若虫在葡萄叶背面吸取养分,被害叶片表面最初表现苍白色小斑,后使叶片全部苍白失去光合功能,以因消耗葡萄营养,造成葡萄叶片苍白、焦枯,并引起早期落叶,影响葡萄的成熟和树势。贺兰山东麓随着葡萄种植面积的增加,葡萄斑叶蝉的发生近年呈发生范围逐年扩大,危害不断加重的趋势。因此,就其在贺兰山东麓种群消长动态及其防治开展研究结果如下。

1 葡萄斑叶蝉田间种群消长动态研究

1.1 越冬代成虫存活期

越冬代成虫体长2.0~2.6 mm,翅长2.9~3.3mm,体色较其他世代成虫深淡褐色。当营养状况较好时,越冬代成虫可存活到次年的5月下旬。成虫常产卵于叶背的叶脉中,以中脉居多,少数产于叶柄;产卵部位可见褐色斑痕。

1.2 叶蝉生物学特性观察

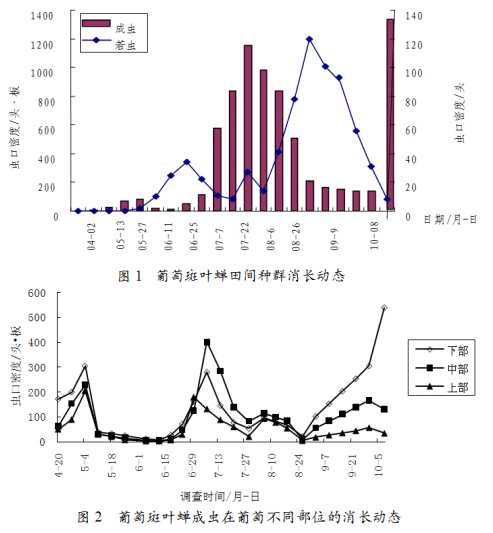

葡萄斑叶蝉在贺兰山东麓一年3代,从5月上旬即在葡萄上为害,一直持续到10月,成虫数量全年共出现3个高峰,第1个高峰在5月中旬;第2个高峰期在7月上中旬;第3个高峰在9月下旬以后。越冬代成虫5月上旬开始在葡萄园活动、为害,5月下旬进入第1次为害高峰;若虫在田间也出现3个明显的数量高峰期,分别为: 5月下旬~6月上旬, 7月中下旬, 8月下旬~9月中旬。

葡萄斑叶蝉若虫共5龄,经13~15 d后羽化为成虫。初孵若虫0.5mm,体色呈乳白色,活动缓慢;2~3龄时为黄白色,爬行加快;4龄时体呈菱形,约2mm,开始变得较活跃;若虫通常在叶脉两侧刺吸汁液,尤其是随龄期的增加活动能力增强。

2.2 叶蝉在不同部位消长规律比较

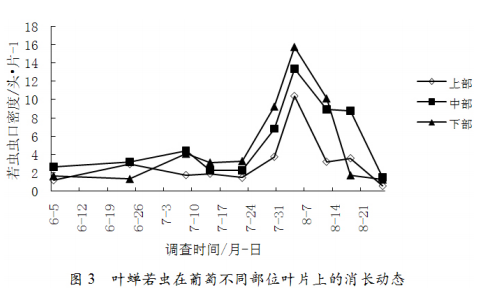

在葡萄整个生长周期内,叶蝉成虫主要分布在植株的中、下部,而7月上中旬~8月下旬分布在中部的数量较多。

比较叶蝉若虫在葡萄不同部位的消长动态发现,7月上旬以前,叶蝉若虫主要分布在中、上部叶片,7月上旬之后下部叶片上叶蝉若虫数量较多于中上部叶片。

2.3 葡萄斑叶蝉防治药剂的筛选

(1)防治关键期研究

葡萄斑叶蝉成虫性情活跃,稍受惊吓即迅速飞蹦,同时世代重叠,因此易造成因抓不住防治关键期而导致药剂防治的效果不好。通过调查表明,5月下旬~6月上中旬是第1代若虫集中发生期,该阶段是全年虫口数量相对较少、虫态比较一致的时间,同时若虫的迁移能力远不如成虫,故该阶段为葡萄生长期斑叶蝉的关键防治时期。

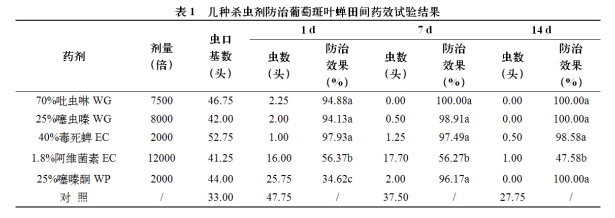

(2)防治药剂的筛选

由表1可见,药后1 d,70%吡虫啉水分散粒剂7500倍、25%噻虫嗪水分散粒剂8000倍和40%毒死蜱乳油2000倍的防效较高,为94.13%~97.93%,而1.8%阿维菌素乳油12000倍、25%噻嗪酮可湿性粉剂2000倍防效较低,分别为56.37%和34.62%;方差分析表明药后1 d,70%吡虫啉水分散粒剂7500倍、25%噻虫嗪水分散粒剂8000倍和40%毒死蜱乳油2000倍间的防效无差异,三者与1.8%阿维菌素乳油12000倍、25%噻嗪酮可湿性粉剂2000倍之间差异显著。药后7 d,70%吡虫啉水分散粒剂7500倍、25%噻虫嗪水分散粒剂8000倍和40%毒死蜱乳油2000倍的防效在97.49%~100%,25%噻嗪酮可湿性粉剂2000倍的防效上升到96.17%。仅1.8%阿维菌素乳油12000倍的防治效果较低,为56.27%,与其它药剂有显著差异。药后14 d,70%吡虫啉水分散粒剂7500倍、25%噻虫嗪水分散粒剂8000倍、40%毒死蜱乳油2000倍和25%噻嗪酮可湿性粉剂2000倍的防效仍保持在98%以上,但1.8%阿维菌素乳油12000倍的防治效果下降到47.58 %,同样与其他药剂有显著差异。

上述结果说明:70%吡虫啉水分散粒剂、25%噻虫嗪水分散粒剂和40%毒死蜱乳油3种药剂对葡萄斑叶蝉不仅具有较好的速效性,同时持效性也很好,药后1~14 d药效均在95%以上;而25%噻嗪酮可湿性粉剂虽药后1 d药效较低,但自7 d后药效开始上升,药后14 d达100%,说明其对葡萄斑叶蝉的速效性较低,而持效性较好。