西北农林科技大学葡萄酒学院

张振文 胡帆

葡萄原料(果实)是生产优质葡萄酒的基础,环境、品种及栽培技术等对果实品质均有重要的影响。西北干旱地区具备发展葡萄与葡萄酒产业优良的环境条件,但多数地区仍然采用直立独龙蔓、多主蔓扇形等整形方式,对果实成熟质量及其一致性有较大影响。课题组近年较系统的研究了酿酒葡萄梅鹿辄、赤霞珠、霞多丽直立独龙蔓不同结果部位果实植物学性状、果实成熟进程、果实成熟品质及葡萄酒质量的差异,探讨了结果部位高度对葡萄与葡萄酒质量的影响,为推广酿酒葡萄新的整形方式及老树改造奠定基础。

1 材料与方法

试验地点位于宁夏回族自治 区银川市永宁县玉泉营镇(北纬37°43'~39°23',东经105°45'~106°47'),全年日照时数达3000

h,平均降水量193.4 mm,8~9月葡萄成熟期间降雨量少,水热系数K值为0.58~0.83。供试品种为酿酒葡萄梅鹿辄(Me rlot),赤霞珠(Cabemet Sauvignon)和霞多丽(Chardonnay),均为1998年定植,株行距均为0.6m×3.0m,南北行向、直立独龙蔓、中长稍修剪、常规管理。每个品种选取长势一致的植株各10株,3个重复,共30株。根据果穗距地面的高度,将结果部位分为三个区域(处理),即上(A)、中(B)、下(C)。果实采收后测定还原糖、总酸、总酚、单宁、总花色素、总类黄酮、花色苷、非花色苷酚类物质,分析不同结果部位果实品质的差异。

2 结果与分析

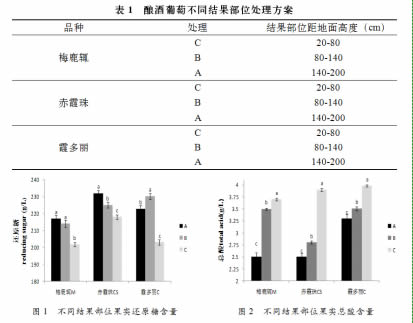

2.1 不同结果部位成熟果实基本品质指标的差异

2.1.1 果实还原糖含量的差异

如图1所示,赤霞珠、梅鹿辄不同结果部位果实还原糖含量存在较大差异,均随着树体果实结果部位的上移而增加,表现为上层>中层>下层。梅鹿辄上、中、下层不同结果部位果实还原糖含量为217.1g/L、214.2g/L、201.3g/L,上层较中层、下层分别提高了1.4%、15.8%;赤霞珠上、中、下层不同结果部位果实还原糖含量为232g/L、225g/L、218g/L,上层较中、下层分别提高了3.1%、6.4%;霞多丽上、中、下层不同结果部位果实还原糖含量则表现为中层>上层>下层。霞多丽上、中、下层不同结果部位果实中还原糖含量为222.8 g/L、230.2 g/L、203.1

g/L,中层较上、下层分别提高了3.3%、13.3%。

2.1.2 果实总酸含量的差异

如图2所示,赤霞珠、梅鹿辄、霞多丽不同结果部位总酸含量存在较大差异,均随着树体果实结果部位的上移而减少,表现为下层>中层>上层。梅鹿辄上、中、下层不同结果部位果实总酸含量为2.52 g/L、3.50 g/L、3.71

g/L,下层较中层、上层分别提高了5.7%、48%;赤霞珠上、中、下层不同结果部位果实总酸含量为2.51g/L、2.79g/L、3.87g/L,下层较中层、上层分别提高了38.7%、54.1%;霞多丽上、中、下层不同结果部位果实总酸含量为3.31g/L、3.47g/L、3.98g/L,下层较中层、上层分别提高了14.7%、20.2%。

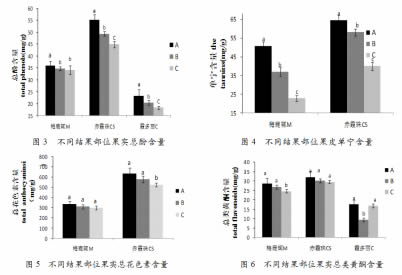

2.1.3 果皮总酚含量的差异

如图3所示,赤霞珠、梅鹿辄、霞多丽不同结果部位总酚含量存在较大差异,均随着树体果实结果部位的上移而增加,表现为不同结果部位总酚含量上层>中层>下层。梅鹿辄果实上、中、下层不同结果部位总酚含量为:35.9mg/g、34.8mg/g、34.2mg/g, 上层较中、下层分别提高3.2%和5.0%;赤霞珠上、中、下层不同结果部位总酚含量为:55.3mg/g、49.3mg/g、和44.9mg/g,上层较中层

下层分别提高了12.2%、23.1%;霞多丽上、中、下层不同结果部位总酚含量为:23.3mg/g、20.5mg/g、18.3mg/g,上层较中、下层分别提高了13.7%和27.3%。

2.1.4 果皮单宁含量的差异

如图4所示,赤霞珠、梅鹿辄不同结果部位单宁含量存在较大差异,均随着树体果实结果部位的上移而增加,表现为上层>中层>下层。梅鹿辄上、中、下不同结果部位单宁含量为50.7mg/g、37.0mg/g、22.8mg/g,上层较中、下层分别提高了37.0%、122.3%;赤霞珠上、中、下层不同结果部位单宁含量为64.4mg/g、58.1mg/g、40.0mg/g,上层较中、下层分别提高了10.8%、61%。

2.1.5 果皮总花色素的差异

如图5所示,赤霞珠、梅鹿辄不同结果部位总花色素含量存在较大差异,均随着树体果实结果部位的上移而增加,表现为上层>中层>下层。梅鹿辄上、中、下层不同结果部位总花色素含量为19.5mg/g、15.7mg/g、11.8mg/g, 上层较中、下层分别提高了24.2%、65.2%;赤霞珠上、中、下层不同结果部位总花色素含为35.5mg/g、34.5mg/g、31.1mg/g,上层较中层、下层分别提高了2.9%、14.1%。

2.1.6 总类黄酮

如图6所示,赤霞珠、梅鹿辄不同结果部位总类黄酮含量均随着树体果实结果部位的上移而增加,表现为上层>中层>下层。梅鹿辄上、中、下层不同结果部位总类黄酮含量分别为28.6mg/g、26.90mg/g、24.7mg/g,上层较中层、下层分别提高了6.3%、 15.8%;赤霞珠上、中、下层不同结果部位总类黄酮含量为32.1mg/g、30.3mg/g、29.5mg/g,上层较中、下层分别提高了10.8%、61%;霞多丽总类黄酮含量则表现为上层最高,下层居中,中层次之,上、中、下层不同结果部位总类黄酮含量为17.6mg/g、9.4mg/g、16.8mg/g, 上层较中、下层分别提高了87.20%、4.8%。

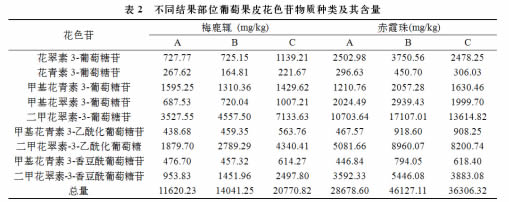

2.2 不同结果部位成熟果实果皮花色苷物质组分的差异

如表2所示,在梅鹿辄和赤霞珠葡萄果皮中共检出9种花色苷物质,其中包括5种基本花色苷和4种酰化花色苷,且这两个品种中的二甲花翠素-3-葡萄糖苷含量均为最大。

梅鹿辄品种果皮中花青素3-葡萄糖苷、甲基花翠素3-葡萄糖苷、甲基花青素3-葡萄糖苷、甲基花青素3-乙酰化葡萄糖苷、甲基花青素3-香豆酰葡萄糖苷5种花色苷含量占上、中、下不同结果部位果皮总花色素的含量百分比均表现为上层>中层>下层,而花翠素3-葡萄糖苷表现为上层>中、下层。赤霞珠品种果皮中花翠素3-葡萄糖苷、花青素3-葡萄糖苷、甲基花翠素3-葡萄糖苷、二甲花翠素-3-香豆酰葡萄糖苷4种花色苷含量占上、中、下不同结果部位果皮总花色素的含量百分比均表现为上层>中层>下层,而二甲花翠素-3-葡萄糖苷含量百分比则表现为上层与下层含量接近,且均大于中层含量。

综合分析比较,在梅鹿辄和赤霞珠葡萄果皮中,花青素3-葡萄糖苷、甲基花翠素3-葡萄糖苷、甲基花青素3-香豆酰葡萄糖苷3种花色苷含量占上、中、下不同结果部位果皮总花色素的含量百分比均表现为上层>中层>下层。

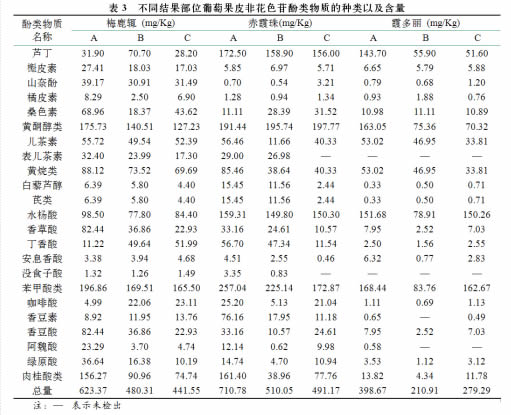

2.3 不同结果部位果实果皮非花色苷酚类物质组成的差异

如表3所示,在梅鹿辄、赤霞珠、霞多丽不同结果部位葡萄的皮中共检出18种非花色苷酚类物质,分别为黄酮醇类、黄烷醇类、苯甲酸类、肉桂酸、芪类5种。梅鹿辄、赤霞珠、霞多丽不同结果部位葡萄皮中的5种非花色苷酚类物质总量均表现为上层>中层>下层。在不同结果部位,梅鹿辄果皮中肉桂酸类物质含量表现为上层>下层>中层,黄烷醇、苯甲酸类物质含量表现为下层>中层>上层,黄酮醇类物质含量表现为中层>上、下层; 赤霞珠果皮中肉桂酸含量表现为上层>中层>下层,芪类和苯甲酸类物质含量均表现为上层>中层>下层,黄酮醇类物质含量表现为中层>上层>下层;霞多丽果皮中黄酮醇类、黄烷醇类物质含量表现为上层>中层>下层,苯甲酸、肉桂酸类物质含量表现为上层>下层>中层,芪类物质含量表现为下层>中层>上层。赤霞珠、梅鹿辄果皮五类非花色苷酚类物质的总含量均为上层>中层>下层,而霞多丽为上层>下层>中层。

3 结论

本研究初步获得如下结论:

(1)梅鹿辄、赤霞珠不同结果部位还原糖含量表现为上层>中层>下层,霞多丽表现为中层>上层>下层,三个品种果实总酸含量均表现为下层>中层>上层。赤霞珠、梅鹿辄果皮中总酚、单宁、总花色素、总类黄酮含量均表现为上层>中层>下层 ,霞多丽果皮及中总酚、总花色素含量表现为上层>中层>下层,而单宁和总类黄酮含量则表现为上层>下层>中层。

(2)梅鹿辄、赤霞珠、霞多丽不同结果部位果皮中黄酮醇类、黄烷醇类、苯甲酸类、肉桂酸、芪类5种非花色苷酚类物质总含量均表现为上层>中层>下层,梅鹿辄、赤霞珠果皮中花青素3-葡萄糖苷、甲基花翠素3-葡萄糖苷、甲基花青素3-葡萄糖苷等3种花色苷占总量的比例均为上层>中层>下层。

(3)供试品种直立独龙蔓不同结果部位果实品质差异较大,一般表现为上层或上、中层优于下层,建议改变酿酒葡萄的整形方式(如:倾斜式单龙蔓、倾斜式双龙蔓等),使其结果部位高度及果实成熟品质保持一致,为生产优质葡萄酒奠定基础。