严格说来,葡萄酒对于中国人是舶来品。葡萄和葡萄酒的引入要归功于凿通西域、开辟丝绸之路的张骞,以及他身后的那个赢得了汉匈战争的大汉帝国。

汉代 | 张骞出使西域

司马迁的《史记》中记载了汉朝学习种植葡萄、酿造葡萄酒的过程,但却没有汉朝人自己大规模酿造葡萄酒的确切记载。那个时候的葡萄酒异常昂贵。据说,当时有一个人叫孟佗,用了一斛(约20升)的葡萄酒,买通了十常侍之首的张让,获得了凉州刺史的官职。

后来,三国时期的魏文帝曹丕也十分喜欢葡萄酒,写下了:

“中国珍果甚多,且复为说蒲萄。当其末夏涉秋,尚有余暑,酒醉宿醒,掩露而食,甘而不饴,酸而不酢,冷而不寒,味长汁多,除烦解渴。又酿以为酒,甘于曲糵,善醉而易醒。道之固以流沫称奇,况亲食之者?远方之果,宁有匹之者?”

三国 | 曹丕喜饮葡萄酒

曹丕对葡萄大加赞赏,认为没有别的水果可与之匹敌。

中国内地的葡萄酒工艺在唐朝开始大规模出现,并且也借助了一场战争的胜利。

公元640年,唐太宗发动了对高昌国的进攻。高昌国是西域的小国之一。唐军惊人的进攻速度,让高昌国国王鞠文泰惊恐地感到了神兵天降,就此一命呜呼。唐军在短时间内就攻下了高昌国,唐太宗也由此获得了马奶葡萄种和葡萄酒的酿造方法。后来,李世民不仅在皇宫御苑里大种葡萄,还亲自参与了葡萄酒的酿制。

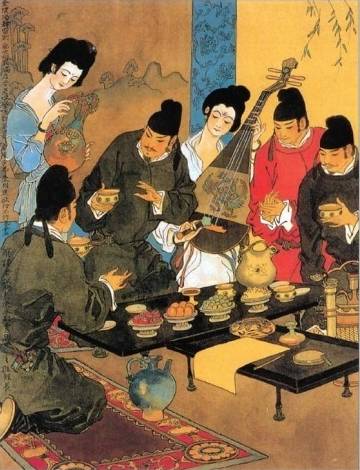

唐朝 | 民间流行葡萄酒

此后,葡萄酒就在唐朝诗歌之中大量流行,比如,

李白:鸬鹚杓,鹦鹉杯。百年三万六千日,一日须倾三百杯。遥看汉水鸭头绿,恰似葡萄初酦醅。

白居易:羌管吹杨柳,燕姬酌葡萄。

王翰:葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

两宋时期,葡萄酒依旧是苏轼等人诗词中常见的宴饮物品。可两宋末年,因为连年战乱,真正的葡萄酒酿酒法在中原几乎已经失传。除了西域运来的葡萄酒外,中国人自酿的葡萄酒,大体都是掺了米后混和加曲的“葡萄酒”了,味道自然大相径庭。

元代,因为跟西域的交往紧密,所以酿造葡萄酒也使用了多种工艺,有很多和西方的酿酒方法非常接近,如搅拌、踩打、自然发酵等。在元代,葡萄酒也第一次上升为“国饮”,与马奶酒一起被列为皇室的国事用酒。而且,元朝还规定了在太庙祭祖时必须用葡萄酒,这也是中国葡萄酒历史上的最高地位了。

元朝 | 西域自酿葡萄酒

除了皇室,元朝的葡萄酒在民间也很普及,内地产量非常大,老百姓多能自酿。甚至把它当作生活必需品。从元朝开始,除了河西与陇右地区(即今天的宁夏、甘肃的河西走廊地区,以及青海以东和新疆东部地区)大面积种植葡萄之外,北方的山西、河南等地也是葡萄和葡萄酒的重要产地。这和今天的中国葡萄酒产区几乎惊人的相似。

后来,这股风潮也影响到了明朝,明朝人还将生产葡萄酒的方法分成了两类:原酿葡萄酒和蒸馏葡萄酒。

到了清代,因为满洲人不喝葡萄酒,经历了元明两代辉煌的葡萄酒高峰期就此终结。以至于到了现在都没有什么保留下来的遗迹,连酿酒方式也近乎失传。

其实,在古代,中国大部分地区的环境并不适合葡萄的生产和葡萄酒的酿造,所以葡萄酒没有成为中国国民饮料也是情理之中。

现代 | 世界共享葡萄酒

当然,今天的我们是幸运的,方便快捷的运输,专业有序的保存,可以让我们在最合适的时间喝上来自全世界各地的美酒佳酿。