由于悲剧精神的沦亡,现代人已经远离了人生的根本,变得贪得无厌,并展现出饥不择食的求知欲和俗世倾向,恰恰暴露了内在的贫乏。——尼采

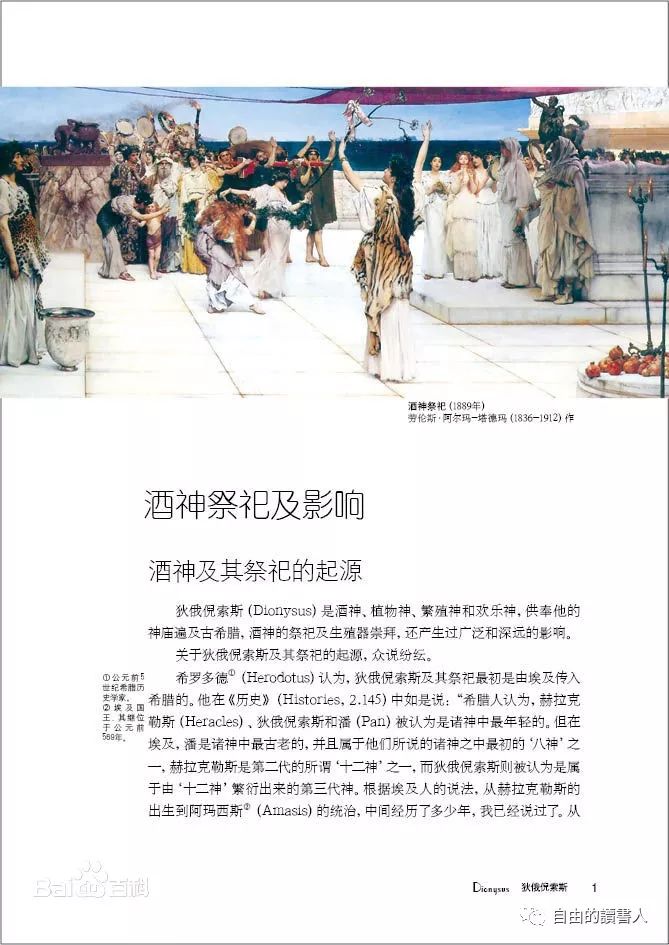

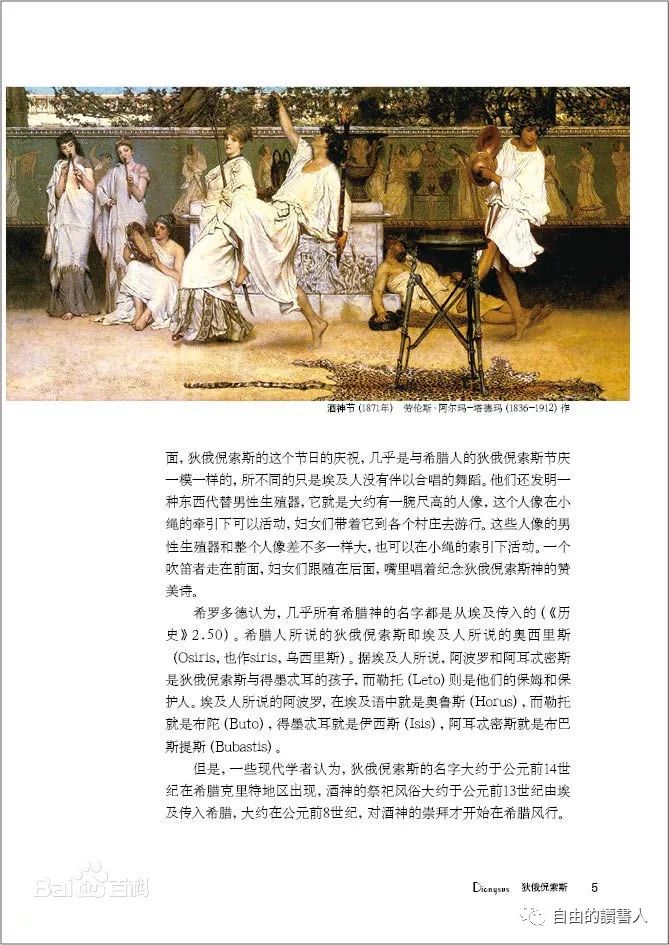

酒神“狄俄尼索斯”,宙斯之子,古希腊人信奉为葡萄酒之神,不仅有葡萄酒醉人的力量,还布施以欢乐和仁慈,推动文明与和平。亚里士多德在《诗学》中说:“古希腊悲剧艺术的起源就是对酒神狄奥尼索斯的祭祀表演。”这是远离贵族政治的民间艺术形式,所以在官方主流文学中酒神并不多见。并且,对酒神祭祀的同时还伴随着对男性生殖的图腾崇拜,而参与者多为妇女。这是两种不同的赞美性质,祭祀酒神是赞美生活,生殖图腾是赞美生命。

中国古老神话《山海经》中的神灵,象征着道德权威,而古希腊神话中的神灵,却是完全的世俗化——人有善恶,神亦有善恶。佛教与基督教宣扬着道德、义务、苦行、修身、圣洁、戒律……,而希腊神话展现出来的却是完整的“生命艺术”,即所有的神灵都是希腊人把个人意志神化的艺术品,让奥林匹斯山的众神成为自己镜中的映像。这种美的境界,其实就是古希腊人内心的高贵,并照耀着千年欧洲的“贵族精神”。

太阳神阿波罗的艺术是散发着炽烈光芒的美,这种美是虚幻的、崇高的、冲动的、快乐的,是对真相的掩盖,以及对梦想追求的肯定。而酒神狄奥尼索斯的艺术就像是存在主义的化身,它看透现实,追溯一切痛苦的本源,感受生命中悲喜交织的状态。这种状态存在于当下的尘世之中,在不幸中感到庆幸,在自弃中寻找自尊,在蔑视生命中享受生命,在否定自我中庆祝自我价值的回归。痛极生乐,用发自肺腑的欢呼夺走哀乐;乐极生悲,用惶恐嚎声为千古之恨悲鸣。

世界本是痛苦的化身,所以对于个人来说,只有体验过痛苦的人才能够复归世界原始自然的欢乐。叔本华认为,悲剧即痛苦,它是个人精神的清净剂。悲剧把生命的痛苦和毁灭展示给人看,让人感觉到对现世一切的无能为力,而后放弃生命意志的执着,回归自然清净的状态。

尼采否定了叔本华对于悲剧艺术的这个观点,因为悲剧艺术的核心就是生命意志的强盛,因为强盛而不在乎个体生命的毁灭,它能不断地在毁灭中重新创造,也能不断地在伤痛中自我愈合。悲剧艺术中的酒神精神便是承认人生的痛苦本质,发现人生苦难的根源,寻找战胜苦难的力量。

每个人的生活,都夹带着甜美和辛酸。太阳神的艺术展示甜美,掩盖心酸,让人执着于人生,不要放弃人生的欢乐,人生如梦,也要有滋有味的做这个梦;酒神的艺术体验着辛酸,品尝着心酸中夹带的甜美,让人敢于直面人生,不要回避人生中的痛苦,寻找超脱于这种五味杂陈人生的方法,人生似幕悲剧,也要有声有色的演这幕悲剧。

悲剧艺术之美,并非以悲观厌世或死亡的方式展现人生,而是更全面、更深刻地去体验人生。很多人用眼睛一瞥之见当作“真理”来看待人生,而他看到的只有荒谬和恐怖,并最终走向消极厌世的情结。悲观厌世和生命力的衰竭都绝无“美”可言,更与艺术无缘。

世间最高贵的美,都不是瞬间能够把人吸引,引人入胜,因为它不是太阳神那般的炽烈、耀眼和辉煌。相反,它是渐入佳境的美,如酒醉般的缓慢,人们在不知不觉中被它带走,一度又在梦中与之重逢,而它却悄悄久居我们心中,并全占有了我们,使我们的眼睛饱含泪水,使我们心灵充满憧憬。

尼采说,酒神精神与哈姆雷特很像。哈姆雷特之所以厌弃行动,并不是自身性格的优柔寡断,而是洞察了事物的本质和真相之后,知道一切行动的徒劳,才扼杀了他每一次行动的动机。

推崇希腊古典艺术,是德国思想家的传统,从文克尔曼、莱辛、克尔德到歌德、席勒、黑格尔……。尼采作为推崇古希腊悲剧艺术的后继者,他把古希腊悲剧最终的灭亡,归咎于埃斯库罗斯和索福克勒斯之后的第三位大悲剧家欧里庇得斯,他认为欧里庇得斯彻底将酒神精神驱逐出舞台,把悲剧建立在一个崭新灵魂的基础上,这个灵魂便是“苏格拉底”。尼采致力于酒神精神的复兴,他发现了一个正在冉冉升起的酒神精神,这就是德国音乐——从巴赫、贝多芬,再到瓦格纳,所展现出伟大的光辉。