蓝莓贵阳

安常蓉 李芸 崇慧影 文光琴 段如雁

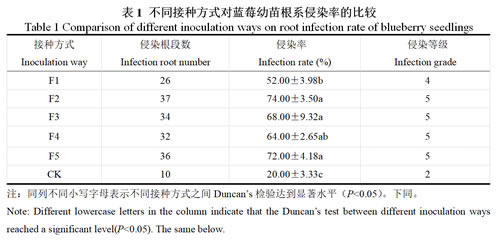

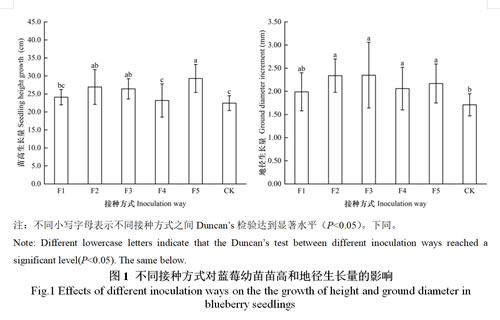

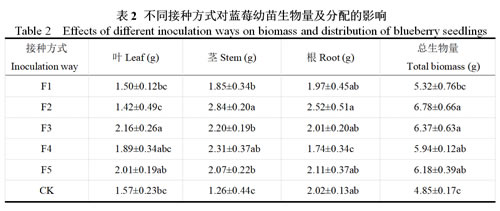

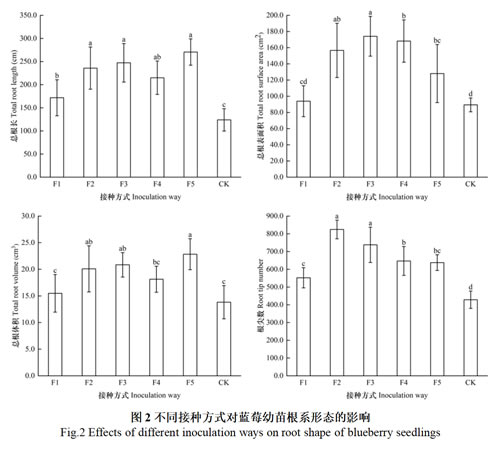

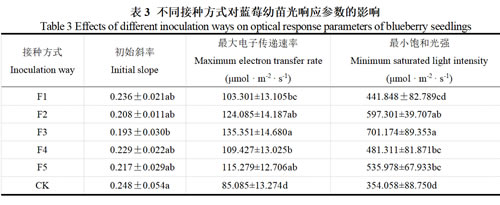

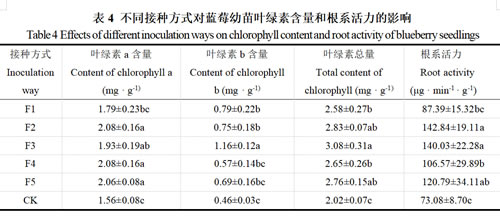

摘 要:为探讨蓝莓接种菌根真菌的有效方法,该研究以一年生蓝莓组培苗和1株菌根真菌(Talaromyces aculeatus)为材料,设计了根系与菌悬液浸泡(F1)、菌悬液与基质混合(F2)、挑取固体菌块(F3)、修剪根系后与菌悬液浸泡(F4)和菌悬液浇灌(F5)5种接种方式进行盆栽试验,以无菌水浸泡及不接种菌根真菌的盆栽苗为对照(CK),观察接种后幼苗根系侵染情况,测定幼苗生长生理指标。结果表明:(1)F2处理的蓝莓幼苗根系侵染率最高,其次是F5处理,各接种方式处理的根系侵染率分别是CK的2.6倍、3.7倍、3.4倍、3.2倍和3.6倍。(2)除了叶生物量和根生物量指标外,接种菌根的蓝莓幼苗生长指标整体高于CK,与CK相比,5种接种方式处理下的苗高、地径生长量和总生物量增幅分别为3.21%~30.47%、16.37%~37.43%和9.69%~39.79%;总根长、总根表面积、总根体积和根尖数的增幅分别为38.63%~118.43%、5.08%~94.89%、11.97%~65.14%和28.90%~92.44%。(3)不同接种方式处理的蓝莓幼苗生理特性差异明显,叶片最大电子传递速率、最小饱和光强、叶绿素b含量和叶绿素总量较高为F3处理,叶绿素a含量和根系活力较高为F2处理,CK处理的初始斜率高于接种处理。(4)通过隶属函数法对各接种方式处理进行综合评价,排名依次为F3>F2>F5>F4>F1>CK。接种方式显著影响蓝莓菌根真菌的促生效果,适宜接种方式为固体菌块、菌悬液与基质混合以及菌悬液浇灌接种,为蓝莓菌根苗高效栽培提供重要参考。

关键词:菌根真菌,蓝莓幼苗,接种方式,侵染率,促生效应,隶属函数

中图分类号:Q945 文献标识码:A 文章编号:

Effects of inoculation ways of mycorrhizal fungi on growth and physiological characteristics of blueberry seedlings

AN Changrong1, LI Yun2, CHONG Huiying2, WEN Guangqin2, DUAN Ruyan1*

(1. Guizhou Institute of Biology, Guiyang 550009, China; 2. Guizhou Botanical Garden, Guiyang 550004, China)

Abstract: To explore effective methods for inoculating blueberry with mycorrhizal fungi, a pot experiment was conducted using one-year-old tissue-cultured blueberry seedlings and a strain of mycorrhizal fungus (Talaromyces aculeatus). Five inoculation ways were designed, as root immersion in fungal suspension(F1) , mixing fungal suspension with substrate(F2) , inoculating with solid fungal blocks(F3) , root immersion in fungal suspension after root pruning(F4) , and irrigation with fungal suspension(F5). Seedlings immersed in sterile water without inoculation served as the control (CK). Root infection situation after inoculation was statistically analyzed, and determined some indexes that relate to growth and physiology. The results were as follow: (1) The root infection rates of blueberry were Significantly different among the inoculation ways, the seedlings inoculated by F2 showed a higher infection rate than those by other ways, and the seedlings infection rate by F5 were second highest. The root infection rates of treatments F1, F2, F3, F4 and F5 were 2.6, 3.7, 3.4, 3.2 and 3.6 times higher than CK, respectively. (2) Except for leaf biomass and root biomass, all other growth parameters of blueberry seedlings inoculated with mycorrhizal fungi were significantly higher than those of CK. Compared to the CK, the height, ground diameter, and total biomass of seedlings treated by five inoculation ways increased by 3.21%–30.47%, 16.37%–37.43%, and 9.69%–39.79%, respectively. The total root length, total root surface area, total root volume and root tip number increased by 38.63%–118.43%, 5.08%–94.89%, 11.97%–65.14%, and 28.90%–92.44%. (3) The physiological characteristic of blueberry seedlings by different inoculation ways showed Significant difference, the electron transport rate, light saturation point, chlorophyll b, and total chlorophyll under the F3 were higher than other treatments , the chlorophyll a and root activity showed higher with F2, while the CK had a higher initial slope than inoculation with mycorrhizal fungi. (4) Based on the membership function analysis, the comprehensive evaluation result was F3 > F2 > F5 > F4 > F1 > CK. The inoculation method significantly affects the impact on the growth-promoting effect of mycorrhizal fungi. The suitable inoculation ways are solid fungal blocks, mixing fungal suspension with substrate, and fungal suspension irrigation, which provide important insights for the efficient cultivation of mycorrhizal blueberry seedlings.

Key words: mycorrhizal fungi, blueberry seedlings, inoculation ways, infection rate, growth-promotion, membership function

蓝莓(Vaccinium ssp.)又名越橘,属杜鹃花科(Ericaceae)越橘属(Vaccinium),是一种灌木小浆果植物(吴文勇,2008)。其果实富含丰富的维生素C、果糖、花青素等营养成分,具有极高的营养价值和保健功能,被联合国粮农组织评选为有利于人类健康的五大食品之一(Norberto et al.,2013)。贵州从20世纪末开始种植,截至2024年其种植推广面积居全国首位(李亚东等,2025),随着种植需求的增加,对苗木培育的要求越来越高。目前,蓝莓育苗主要采用无菌组培和扦插繁殖方式,但由于蓝莓的根系不发达,根系吸收土壤养分、适应土壤生态环境的能力较差,需要与菌根真菌共生促进蓝莓植株生长发育(罗晓辉,2017;尤式备等,2020)。大量研究表明,接种菌根真菌显著促进蓝莓植株的生长(刘凤红等,2014;安常蓉等,2022;杨威平等,2025),提高果实产量(刘静等,2016;肖龙海等,2021)和增强植株的抗逆性等(许庆龙等,2016;Yang et al.., 2020)。亦有研究表明,接种部分菌根真菌对蓝莓的生长并没有起促进作用(刘小燕等,2012;乔洁等,2019)。可见,接种后对植株是否有促生效果是受多种因素的影响,找出发挥菌根真菌作用的重要环节很有必要。

菌根真菌侵入、定殖植物组织内部是发挥作用的前提。近年来,菌根真菌接种技术研究相继报道、日趋成熟,在外生菌根方面,袁贵云(2023)选用截根接菌、直接接菌和基质拌菌3种接菌方法,宋瑞清等(2008)采用截根蘸根和沟施2种接种方法接种外生菌根,表明合适的接种方法显著促进植物的生长发育。在内生真菌方面,王佳玮等(2024)采用菌丝片段悬液灌根和菌丝团包根接种,毕银丽等(2023)采用浸根方式和模拟土培接种,崔雨虹等(2017)采用土壤施用和叶面喷施接种,结果均表明接种方式是内生真菌发挥促生作用的关键环节。在丛枝菌根方面,朱凡高等(2025)采用菌剂与基质混合和菌剂单独接种,张玉银等(2025)采用菌剂与基质混合、菌剂蘸根和固体菌块3种接种方式,表明合适的接种方式是促进植株生长和生物量积累的关键。在杜鹃花科菌根方面,于芳等(2008)在开展云锦杜鹃菌根真菌接种技术研究时,采用3种方式接种,结果表明固体菌剂接种有利于菌株与植物根系的生长。此外,在蓝莓菌根真菌接种方式方法方面,刘凤红等(2014)采用基部接种、浸泡接种和喷雾接种3种接种方法接种菌根真菌,结果表明喷雾接种处理时蓝莓扦插苗的根系菌根侵染率、生长及生理特性指标低于基部接种和浸泡接种。肇莹等(2015)采用菌块、浇灌菌剂和浸根3种接种方式对不同苗木类型进行接种,表明采用合适的接种方式明显促进了蓝莓植株的生长。综上所述,选择合适的接种方式是发挥菌根真菌作用的重要环节,但不同的菌株种类、植株类型和接种方式之间存在差异显著,导致在生产中应用存在困难,同时关于蓝莓菌根接种方式的系统性研究较少。因此开展菌根真菌不同接种方式对蓝莓幼苗促生效应的研究,筛选出最适接种方式,对提高蓝莓菌根侵染效果、促进植株生长具有重要意义。

本研究以一年生蓝莓组培苗为研究材料,选取前期经过分离鉴定并验证具有促生效果较好的1株菌根真菌Talaromyces aculeatus为供试菌株,采用根系与菌悬液浸泡、菌悬液与基质混合、挑取固体菌块、修剪根系后与菌悬液浸泡和菌悬液浇灌5种接种方式进行盆栽试验,以无菌水浸泡及不接种的盆栽苗为对照,旨在探讨菌根真菌不同接种方式处理对蓝莓幼苗根系侵染和其产生的促生效应的影响,通过综合评价找出蓝莓幼苗接种菌根真菌的适宜方式,为蓝莓幼苗培育中人工接种菌根菌剂、提高接种效果及苗木质量提供理论依据和技术指导。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试菌株:供试菌株菌属为篮状菌属(Talaromyces),最相似种为Talaromyces aculeatus,相似度为99.82%。其菌株在PDA培养基上纯化后,一部分接入PDB液体培养基上,于25 ℃下摇床培养7 d左右,收集菌悬液备用。

供试材料:试验用的接种材料为1年生蓝莓组培苗,品种为‘莱克西’(‘Legacy’)。待蓝莓长出胚根为5~6 cm、6~8片叶子后,进行室外炼苗一周,挑选平均苗高和地径为8.0 cm ±0.4 cm和7.80 mm ±0.39 mm的幼苗开始试验处理。

栽培基质与容器:采用泥炭、草炭和珍珠岩等量混合为栽培基质,使用前于高压灭菌锅灭菌2 h。测得其基质pH4.86,全氮2.59 g·kg、全磷1.51 g·kg、全钾5.89 g·kg,有机质23.19%,碱解氮55.33 mg·kg、有效磷0.25 mg·kg、速效钾89.00 mg·kg。栽培容器规格为25.0 cm × 16.5 cm × 14.5 cm,用0.1%高锰酸钾溶液浸泡消毒半小时,蒸馏水清洗无数次。

1.2 试验方法

试验设计5种接种方式于2024年5月中旬同时进行,具体接种方式如下。

根系与菌悬液浸泡接种:即将炼苗后的蓝莓苗从培养基取出并清理干净,根部完全浸入菌悬液中浸泡0.5h后移栽,用F1表示。菌悬液与基质混合接种:即将菌悬液与无菌水按1∶1比例混合与已灭菌的栽培基质充分混合搅拌,后移栽幼苗,用F2表示。固体菌块接种:即先将炼苗的蓝莓苗移栽,用镊子挑取直径为1 cm的固体菌块施入幼苗根部周围并覆盖,每株苗接种7~8个菌块,用F3表示。根系修剪与菌悬液浸泡接种:即将炼苗的蓝莓苗根系作适当修剪2~3 cm与菌悬液浸泡0.5 h后移栽,用F4表示。菌悬液浇灌接种:即先将炼苗的蓝莓苗移栽,将菌悬液浇灌至苗木根基周围,每株幼苗接种50 mL,用F5表示。空白对照:将炼苗的蓝莓苗根部完全浸入无菌水中浸泡0.5 h后移栽,后只浇无菌水保持其水分需要,用CK表示。

以上每种接种方式4个重复,每个重复10株苗。为防止外界环境的污染,启用保鲜膜覆盖花盆的表面,放在平均温度为25 ℃左右,光照为全光照的75%左右的大棚中培养,并根据土壤墒情浇灌无菌水补充水分,半个月浇霍格兰营养液,期间不施加任何肥料,处理后幼苗的管理方式一致。处理时第一次测定幼苗的苗高和地径,后每隔1个月测定,直至10月下旬停止监测苗木生长。处理60 d后,采集根系观察植株根系的侵染情况。同时,在苗木生长旺期(8月中旬)采集蓝莓植株测定其生理生化指标,生长监测结束采集植株测定生物量和根系形态等指标。

1.3 指标测定

1.3.1 根系侵染统计

参照张春英(2013)方法进行根段处理及染色,用phmias显微镜及拍照系统进行根系观察及拍照,每个处理观察50个根段。在观察中,能够观察有菌丝的根段长度记为侵染的根段,根据所观察的侵染根段与观察根段的数计算侵染率(R),同时参考刘润进和陈应龙(2007)方法划分侵染等级。

1.3.2生长指标的测定

用卷尺测苗高(精确至 0.1 cm),用游标卡尺测地径(精确至 0.01 mm)。

生物量的测定:在苗木生长期结束后(10月下旬)进行生物量测定,按平均地径和平均苗高± 5%选取10株标准株,将每株叶片、茎干和根系分装在不同的牛皮信封纸张中,后放入105 ℃烘箱中杀青30 min,再用80 ℃烘至恒质量并称干重。

根系形态参数的测定:将待测根系用万深LA-S根系分析仪根系分析系统(万深LA-S,杭州万深检测科技有限公司,中国)进行扫描和分析得到总根长、总根表面积、总根体积和根尖数。

1.3.3 生理指标的测定

叶片光响应参数测定:选择持续向好的晴天(8月中旬),随机选取每个处理10株标准株叶片用叶绿素荧光仪(Junior-PAM,德国WALZ,德国)测定PAR(光合有效辐射)和ETR(相对电子传递速率)等,对曲线进行拟合后得到初始斜率 、最大电子传递速率以及最小饱和光强3个主要参数。

叶绿素含量、根系活力测定参照方法(郝建军等,2006)。在苗木生长旺期(8月中旬)采集蓝莓植株新鲜叶片和根系进行测定,采用丙酮乙醇混合液(丙酮∶乙醇=1∶1)浸提法测定叶绿素含量;采用TTC法测定根系活力。

1.4 数据处理

数据采用平均值±标准差表示,用Excel 2010版软件统计数据,用Origin pro 2021软件制图,采用SPSS 23.0软件对数据进行单因素方差分析和Pearson相关性分析,用Duncan多重比较进行显著性差异分析。用模糊数学中的隶属函数法对5种接种方式处理下蓝莓幼苗生长及生理特性指标进行综合评价,隶属函数法的计算公式为 R (Xi ) = (Xi − Xmin ) / (Xmax − Xmin ) 。

2 结果与分析

2.1 不同接种方式对蓝莓幼苗根系侵染率的比较

由表1可知,采取F1接种处理的蓝莓幼苗根系侵染率与F2、F3、F4接种方式相比差异显著(P<0.05),其余接种方式之间差异不显著(P>0.05)。其中,F2处理的蓝莓幼苗根系侵染率较高,其次是F5接种处理,F1处理的根系侵染率较低。5种接种方式处理的蓝莓幼苗根系侵染率分别是CK的2.6倍、3.7倍、3.4倍、3.2倍和3.6倍。此外,从侵染等级来看,F1处理的侵染等级为4级,其余接种方式侵染等级均为5级。

2.2 不同接种方式对蓝莓幼苗生长的影响

2.2.1苗高和地径生长量

由图1可知,不同接种方式处理的蓝莓幼苗苗高生长量差异显著(P<0.05),地径生长量差异不显著(P>0.05)。其中,F5处理的蓝莓幼苗苗高生长量最大,F3接种处理的地径生长量最大,苗高生长量较小为F4处理,地径生长量较小为F1处理。另外,接种菌根真菌对蓝莓幼苗苗期生长具有明显的促进作用,与CK相比,5种接种方式处理的苗高生长量和地径生长量增幅为3.21%~30.47%和16.37%~37.43%。

2.2.2 生物量

由表2可知,不同接种方式处理的蓝莓幼苗生物量及分配与CK相比差异显著(P<0.05)。其中,F3处理的蓝莓幼苗叶生物量较大,其次是F5处理,F1和F2处理的叶生物量低于CK;F2处理的茎生物量最高,茎生物量较低则为F1处理且接种处理的蓝莓幼苗茎生物量均高于CK;F2处理的根生物量较高,其次是F5处理,其余处理的根生物量低于CK。5种接种方式处理的植株总生物量均大于CK且分别为CK的1.10倍、1.40倍、1.31倍、1.22倍和1.27倍。00位的分配,F2、F3和F4处理的茎生物量大于叶生物量、根生物量;F1、F5和CK处理的根生物量大于叶生物量、茎生物量。

2.2.3 根系形态

从图2可以看出,不同接种方式处理下蓝莓幼苗根系形态均大于CK且差异显著(P<0.05),但F2、F3与F5处理的幼苗根系长、总根表面积、总根体积差异显著(P<0.05),根尖数差异不显著(P>0.05)。与CK相比,接种处理的蓝莓幼苗根系形态指标均有不同程度的增长,总根长、总根表面、总根体积和根尖数的增幅分别为22.05%~118.43%、5.08%~94.89%、11.97%~65.14%和28.90%~92.44%。不同接种方式处理中,F2显著促进植株根系根尖数的增加,F3显著扩大植株根系的表面积,F5处理显著促进植株总根长的生长和扩大根系总体积。

2.3 不同接种方式对蓝莓幼苗光响应参数的影响

由表3可以看出,不同接种方式处理的蓝莓幼苗叶片初始斜率差异不显著(P>0.05),同时接种菌株处理的叶片初始斜率均低于CK,表明在光能利用初期,接种菌株处理的幼苗叶片和对光能利用效率低于CK处理。不同接种方式处理下蓝莓幼苗叶片最大电子传递速率差异显著(P<0.05),其中F3处理下蓝莓幼苗叶片最大电子传递速率最高,其次是F2处理,电子传递速率相对较低则为F1处理。同时,各接种方式处理的蓝莓幼苗叶片最大电子传递速率比CK增加了21.412%~59.08%,表明接种菌株的蓝莓幼苗对强光的适应能力比CK强。与最大电子传递速率变化规律相似,F3处理的蓝莓幼苗叶片最小饱和光强最高,其次是F2处理,最小饱和光强较低为F1处理。不同接种方式处理的蓝莓幼苗叶片最小光合光强均高于CK,其增加幅度为24.80%~98.04%。综上,F2、F3和F5处理的蓝莓幼苗叶片在光能利用之初对光能的利用效率较低,在光饱和时其电子传递速率较快,同时对强光的耐受能力较强。

2.4 不同接种方式对蓝莓幼苗叶绿素含量和根系活力的影响

由表4可知,不同接种方式处理的蓝莓幼苗叶片叶绿素含量差异显著(P<0.05)。其中,F2、F4和F5处理的叶绿素a含量较高,F3处理的叶绿素b含量和叶绿素总量最高。接种菌株处理显著促进蓝莓幼苗叶绿素含量的积累,与CK相比,叶绿素a含量、叶绿素b含量和叶绿素总量增幅分别为14.74%~33.33%、23.91%~152.17%和27.72%~52.48%。不同接种方式处理的蓝莓幼苗根系活力差异显著(P<0.05)。其中,F2处理的根系活力值最大,其次是F3处理,幼苗根系活力值最小的是F1处理,各接种方式处理的幼苗根系活力与CK相比增幅为19.58%~95.46%。

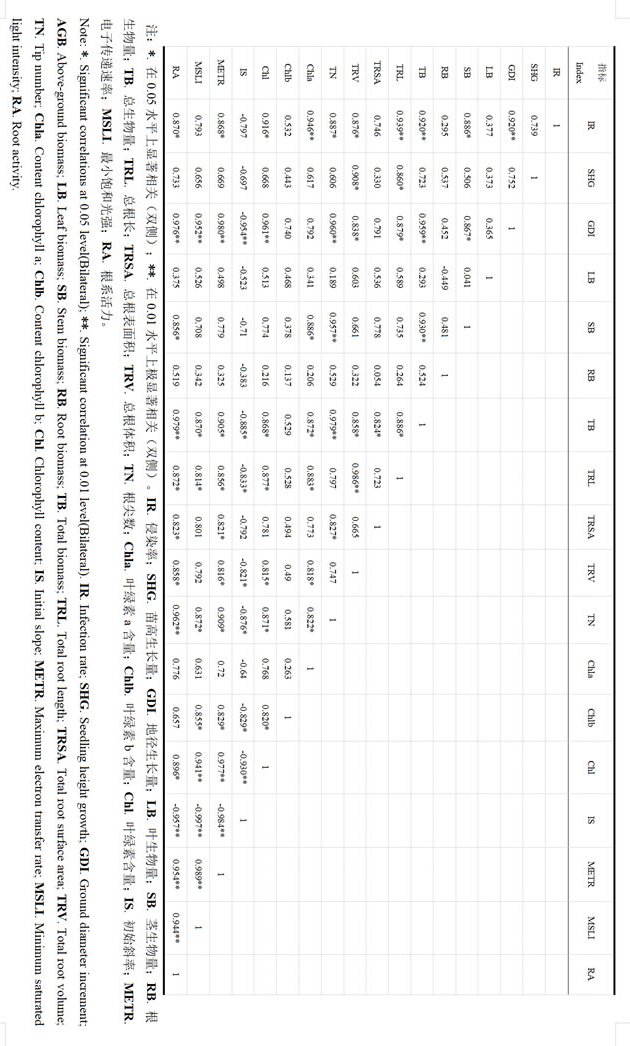

2.5 不同接种方式处理下蓝莓幼苗各指标的相关性分析

由表5可知,不同接种方式处理下蓝莓幼苗各指标之间的相关性较多,在所有指标中具有显著和极显著相关指标共有71个,其中极显著相关26个且所有的显著和极显著相关性中正相关61个,负相关10个,各指标之间相关性不显著或极显著有82个。

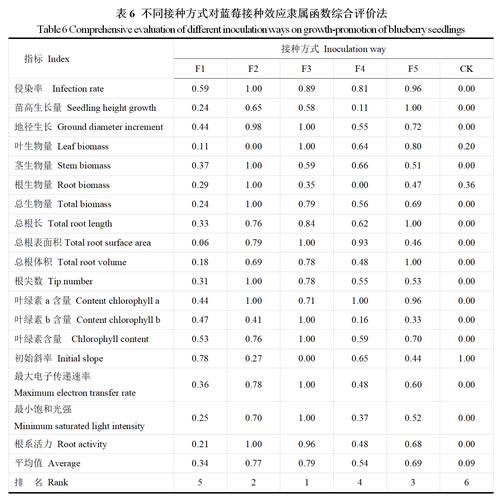

2.6 不同接种方式对蓝莓幼苗接种效应的综合评价

由表6可知,5种接种方式处理的蓝莓扦插幼苗侵染率、生长及生理特性指标的综合评价值均大于CK,排序依次为F3、F2、F5、F4、F1和CK,表明不同接种方式对蓝莓幼苗的侵染和促生效应有差异。因此,针对蓝莓菌根化苗木培育中提高侵染效果、促生效应较好以及提高苗木质量的接种方式可以选择固体菌块、菌悬液与基质混合以及菌悬液浇灌接种。

3 讨论与结论

蓝莓根系没有根毛,需要与菌根真菌形成互惠共生关系,与宿主植物形成共生关系后,显著促进植物根系对水分、养分的吸收,最终体现在对植株的生长上(袁继鑫和侯智霞,2012)。

菌根侵染率是菌根真菌能否成功侵染根系的直接体现,其侵染率高低与植物种类、菌株类型、环境条件等有关(李性苑,2015)。本研究结果表明,不同接种方式处理对蓝莓幼苗根系侵染率有明显差异,说明蓝莓幼苗与菌根真菌共生程度受接种方式的影响。其中,采用F2接种方式处理的蓝莓幼苗根系侵染率高于其他接种方式处理,与袁贵云(2023)研究结果相反,产生差异的原因可能是本研究采用的菌剂是前期筛选较好的菌株,同时处理时菌液与无菌水按等比例混合,使其栽培基质中菌剂浓度较高,短时间受杂菌的影响较小,为与根系产生共生关系提供充足条件;其次是F5处理的侵染率较高,可能是幼苗根系能直接接触并迅速识别,故而侵染效果较好(刘凤红,2014);F2处理的根系侵染率处于中等,可能原因为接种固体菌块后,在苗木生长初期根系与菌剂的接触未充分,随着根系的生长,与菌剂充分接触。对于F1和F4接种方式处理的根系侵染率低于其他接种方式,可能原因是蓝莓不发达的根系与菌剂接触时感染不充分,但采用截根处理时明显提高根系侵染率,与朱江华(2016)、陈猛(2017)研究结果相似。此外,本研究也发现采用无菌水浸泡、不接种菌根的对照根系也有侵染,产生的原因可能是蓝莓幼苗在大棚中培养时,不可避免受空气中或周围杂菌的影响,栽培基质中可能存在一种或多种混合菌,从而产生根系侵染,但根系侵染率显著低于接种处理。

菌根真菌与宿主植株形成共生关系后,最终体现在植物的生长上,其中,苗高、地径、生物量是反映植物生长的重要形态指标。有研究表明,接种菌根真菌对植株生长和生物量积累有显著的促进作用,随着接种方式的不同,促生效果有差异(于芳等,2008;刘凤红等,2014;王佳玮等,2024)。本研究结果表明,采用不同接种方式处理的蓝莓幼苗苗高生长量、地径生长量和生物量积累差异明显且作用部位不同,F5接种处理显著促进幼苗苗高的生长,F3接种处理显著促进苗木地径和叶生物量的积累,F2接种处理显著促进幼苗根、茎生物量积累和总生物量的积累。造成以上差异的原因可能为,一是菌剂与植株根系接触方式、感染程度以及菌剂浓度不同;二是菌剂产生促生效果高峰期不同,处理后期目的菌的促生效果存在不明显或者减弱现象;三是在大棚中培养时,栽培基质中可能存在一种或多种混合菌,与目的菌形成协同或拮抗作用,从而影响植株的生长。

根系形态是反映植株对水分和养分吸收能力大小的指标,其中,根尖是根系最活跃的部位,对水分和养分的吸收能力有关。有研究表明,根尖数量的增加一方面促进根系的伸长,另一方面也增加根系的表面积和体积(李竹,2024)。本研究结果表明,不同接种方式处理的蓝莓幼苗根系形态差异显著且促进部位有差异,F5处理的植株总根长和总根体积表现最好,F3处理的植株总根表面积表现最好,F2处理的植株根尖数最多,分析其原因可能为,F5处理时根系直接与液体菌剂接触很快建立共生关系,促使根尖数增加,增加其总根长和总根体积,之后菌根效应减弱;F3处理时因接种的菌块分布在栽培基质中层,根系与菌剂发生共生关系后,促使根系向根际周围生长,从而扩大植株的总根表面积;F2处理初期不发达的根系与菌剂产生密切接触,根尖数增加,但由于受环境温度和湿度的影响,根尖从土壤中吸收水分和养分减弱,从而限制根系生长。采用F1和F4接种处理的蓝莓幼苗根系形态指标总体上小于其他接种方式处理,与刘凤红等(2014)、张玉银等(2025)研究结果不同,产生差异的原因可能是幼苗移栽后基质中仅有少量的菌剂,菌根效应较弱,同时截根处理后基质中存在的杂菌也会同时侵染根系。此外,根系活力能够间接反映根系生长情况和营养吸收状况水平,通常与植株根系生长有密切关系(袁澜芳,2022)。本研究结果表明,接种菌根的蓝莓幼苗根系活力均高于未接种处理,同时不同接种方式处理的根系活力差异明显,可能原因是幼苗根系与菌剂接触受感染的程度不同以及根系本身产生的代谢不同(刘江东,2020)。

高效的栽培不仅体现在苗木的形态上,还体现在苗木的生理特性上,相关指标含量在一定程度上反映植株进行光合作用的能力和对光环境适应能力。有研究表明,接种菌根真菌能显著促进植株叶绿素含量积累和光合特性(安常蓉等,2022;付香等,2023;李竹等,2024)。本研究结果表明,不同接种方式处理时蓝莓幼苗叶绿素a、b含量和叶绿素含量,叶片最大电子传递速率和最小饱和光强高于CK处理,而CK处理的初始斜率高于接种处理,产生差异原因可能为,一是接种处理时根系与菌剂接触扩大根系吸收范围,增加相关元素的转运,促进叶绿素的合成,同时通过产生共生作用提升叶片酶活性,维持叶绿素稳定;二是接种处理增强PSII的活性,有利于植株进行光合作用。但不同接种方式处理下蓝莓幼苗的叶绿素含量和光响应参数差异明显,与接种的菌剂类型、感染程度和监测时环境因子有关。

本研究进行了不同接种方式处理下各指标间的相关性分析和综合评价,相关性分析结果表明,接种菌根真菌对蓝莓幼苗产生的促生效应与根系侵染率的高低呈显著或极显著正相关,生长指标与生理指标之间存在显著或极显著正相关,可见接种方式是菌根真菌发挥促生作用的关键。同时,综合评价结果表明,采用固体菌块、菌悬液与基质混合和菌悬液浇灌接种是较适宜的接种方式。值得注意的是,在实际应用中应根据菌株与苗木的共生特性选择合适的接种方式,选择能够协同促进、效果达到最佳的接种方式,浇灌菌根菌剂、挑选菌饼或菌块、菌悬液与基质混合以及修剪幼苗根系浸泡方式是提高菌株促生效应,同时也是降低成本的适宜接种方式。