元谋综合试验站

杜鸿燕 杨顺林 卯明成 王玉倩 陆晓英

摘要:【目的】使用 qPCR 分子检测技术对元谋不同葡萄品种白粉病菌进行抗药性检测,明确葡萄白粉病菌对甾醇脱甲基抑制剂三唑类(DMIs)、甲氧基丙烯酸酯类(QoIs)杀菌剂的抗性水平。【方法】通过荧光定量 PCR 分子检测技术对葡萄白粉病菌进行甾醇脱甲基抑制剂三唑类(DMIs)杀菌剂的抗药性检测,采用突变阻滞扩增系统(ARMS)技术检测葡萄白粉病菌对甲氧基丙烯酸酯类(QoIs)杀菌剂的抗药性情况。【结果】元谋干热区葡萄白粉病菌对甾醇脱甲基抑制剂三唑类杀菌剂的抗药性频率为38%,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的抗药性频率为83%。【结论】该地区葡萄白粉病菌对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的总体抗药性频率较高,防治时应严格控制同类型药剂的施用量与次数,避免药剂的长期连续使用,建议与不同作用机制的药剂轮换使用或混用,以延缓抗药性的产生。

关键词:干热区;葡萄白粉病菌;抗药性

葡萄白粉病(Grape powdery mildew)是由葡萄钩丝壳菌(Uncinula necator (Schw.) Burr.)引起的真菌性病害,在全球葡萄种植区均有发生。白粉病发病情况总体上与当地降水量关系密切。一般来说,雨水多的地区发病较少且轻,干旱、闷热地区发生普遍且危害较重[1]。云南省元谋县是我国传统的鲜食葡萄优势产区,位于滇中北部,地处金沙江流域干热河谷区,降雨量少,属于亚热带季风气候,光热资源丰富,冬春气候温暖,年平均气温21.9 ℃,光照充足,年平均日照2651 h,年降雨量612 mm,终年无霜,具有“天然温室”之称[2]。近年来,随着避雨栽培设施的普及,葡萄栽培面积不断扩大,受当地高温干旱天气的影响,白粉病日趋严重,已成为制约当地葡萄产业发展的主要病害之一。

葡萄白粉病主要为害叶片、幼果等幼嫩器官组织,一般造成减产 15%~30%,严重时达 70% ~ 80%,在适宜发病的条件下产量损失可达100%,严重威胁着葡萄的产量和质量,是葡萄生产上最具破坏性的病害之一。国内实际生产中的主栽葡萄品种以欧亚种为主,对白粉病普遍较敏感,因此,化学防治仍然是当前国内葡萄白粉病防治的主要措施[3-4]。常用的三唑类化学药剂有戊唑醇、三唑酮、烯唑醇、苯醚甲环唑、腈菌唑、戊菌唑、烯唑醇、丙环唑等[5-8];甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂有嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯、啶氧菌酯等[9-12]。

在本研究中以元谋干热区的葡萄白粉病样为研究对象,通过荧光定量 PCR 分子检测技术对葡萄白粉病菌进行甾醇脱甲基抑制剂三唑类(DMIs)杀菌剂的抗药性检测,采用突变阻滞扩增系统(ARMS)技术检测葡萄白粉病菌对甲氧基丙烯酸酯类(QoIs)杀菌剂的抗药性情况。通过两种检测,旨在进一步明确元谋干热区葡萄白粉病菌对DMI、QoI类杀菌剂的抗性水平,为葡萄白粉病的科学防治提供理论依据。

1 、材料和方法

1.1 材料

供试菌株为2024年7月间从云南省楚雄州元谋县干热区采集、分离纯化得到的114株葡萄白粉病菌菌株。

1.2 诊断鉴定方法

通过荧光定量PCR分子检测技术对葡萄白粉病菌进行甾醇脱甲基抑制剂三唑类(DMIs)杀菌剂的抗药性检测,采用突变阻滞扩增系统(ARMS)技术检测葡萄白粉病菌对甲氧基丙烯酸酯类(QoIs)杀菌剂的抗药性情况。

2、试验结果

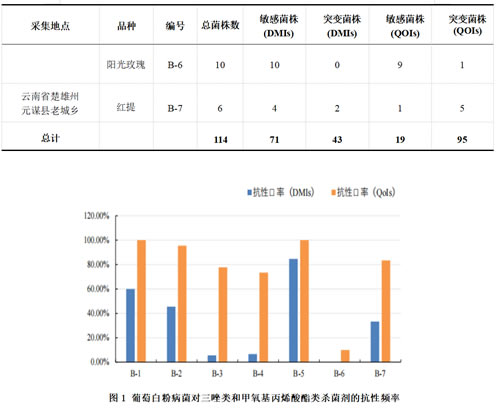

在元谋干热区,共采集了7个葡萄品种114份葡萄白粉病菌株,检测结果表明该地区对甾醇脱甲基抑制剂三唑类杀菌剂的抗药性频率为38%,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的抗药性频率为83%。

3、结论

使用qPCR分子检测技术对114株葡萄白粉病菌进行抗药性检测,结果表明, 云南省元谋县葡萄白粉病菌对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的总体抗药性频率为 83%,其中有5个园区抗性频率均达到70%以上,抗性水平都较为严重,建议在 该种植园区2-3年内应先停用同类型药剂;对于三唑类杀菌剂,云南省元谋县葡萄 白粉病菌对三唑类杀菌剂的总体抗药性频率为38%,除B-1、B-5葡萄园外,其它园区在田间可继续进行同类型药剂的使用,使用时也应严格规定和控制同类型药剂的施用量与次数,避免药剂的长期连续使用,以延缓抗药性的产生。

在田间实际生产过程中,建议以轮换交替的方式使用不同作用机制的杀菌剂(琥珀酸脱氢酶抑制剂、苯并咪唑类杀菌剂、嘧啶类杀菌剂、二苯酮类杀菌剂等)或生物农药(枯草芽孢杆菌、哈茨木霉菌、多抗霉素、解淀粉芽孢杆菌等)。

4、讨论

葡萄白粉病是葡萄生产中最重要的真菌病害之一,危害葡萄叶片、茎、果实等,引起叶片褪绿变黄,果实受损减产。随着产区避雨栽培、栽培设施的完善,进一步的推广、普及和应用,白粉病的发生有加重趋势,部分葡萄品种抗病性较弱,白粉病的发生,严重影响葡萄的产量和品质。对于葡萄白粉病的防治,化学杀菌剂的使用仍是主要的技术手段。

从检测结果来看,元谋干热区葡萄白粉病菌对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂抗药性频率高达83%,这一现象可能与该地区长期单一使用同类药剂有关。频繁施用同类杀菌剂会导致病菌群体中抗药性基因频率上升,最终形成高抗药性种群。值得注意的是,部分园区抗性频率超过70%,表明这些区域已形成稳定的抗药性群体,短期内难以通过调整用药策略逆转。

对于甾醇脱甲基抑制剂三唑类杀菌剂38%的抗药性频率,虽整体处于中等水平,但B-1、B-5园区已出现明显抗性。这种区域性差异可能与种植户用药习惯、园区微气候条件相关。可对不同园区实施差异化用药管理,避免抗药性的产生。

在防治过程中,可将生物防治与化学防治的协同应用。枯草芽孢杆菌等生物制剂不仅能直接抑制病原菌,还可诱导葡萄产生系统抗性。试验表明,将生物农药与低剂量化学药剂复配使用,既能保证防治效果,又能显著延缓抗药性发展。这种"减量增效"的防治模式,符合现代农业绿色发展要求。

从长远看,培育抗病品种是解决抗药性问题的根本途径。元谋干热区特殊的气候条件,为抗病品种选育提供了天然的筛选环境。开展抗白粉病葡萄品种的区域适应性试验,逐步建立适合干热河谷地区的品种结构。同时,完善葡萄白粉病预警体系,结合气象数据预测发病高峰,可实现精准防治。

此外,加强农户培训也是提升防治效果的关键环节。当前部分种植户存在过量施药、盲目用药等问题,不仅加剧了抗药性发展,还会造成环境污染。通过开展田间学校、技术讲座等形式,普及科学用药知识,推广标准化防治技术,有助于带动周边区域科学防治。

建议将葡萄白粉病抗药性监测纳入农业植保体系,定期发布抗药性动态报告,为生产者提供决策依据。探索建立农药使用登记制度,限制高风险药剂的连续使用,引导产业向可持续方向发展。通过多维度协同治理,构建"监测-预警-防治-创新"四位一体的防控体系,保障该葡萄产区健康可持续发展。

葡萄白粉病菌抗药性问题的解决需要技术集成与制度创新并重。在技术层面,应加快开发快速分子检测技术,实现田间抗药性水平的实时监测。结合物联网技术构建智能预警平台,将气象数据、病菌抗性动态与栽培管理措施相关联,为种植户提供精准防治建议。同时,加强抗药性机理研究,明确不同作用机制药剂的交互抗性关系,为轮换用药方案提供理论支撑。

推动"公司+合作社+农户"的产业化经营模式,通过统一购药、统一防治、统一技术指导,解决分散经营导致的用药不规范问题。鼓励农药企业开发复配制剂和新型剂型,提高药剂利用率和防治效果。建立葡萄白粉病抗药性治理示范区,集成展示生物防治、农业防治和化学防治的协同应用技术,形成可复制、可推广的综合防控模式。

在未来研究中,一是深入解析葡萄白粉病菌抗药性分子机制,为新型药剂开发提供靶点;二是开展抗药性病菌的适应性研究,评估抗药性对病菌生物学特性的影响;三是探索利用CRISPR等基因编辑技术培育抗病品种的新途径。通过多学科交叉融合,创新抗药性治理理论和技术体系,为我国葡萄产业可持续发展提供科技支撑。