鲜食葡萄栽培岗

马瑞阳 陶建敏 郑焕

‘阳光玫瑰’葡萄具有风味独特,抗性强,耐运输,经济效益高的特点,我国的果农种植户不断增加,种植面积不断扩大。葡萄作为温带落叶果树的代表,已在我国热带地区成功栽种生产。热带地区具有充足的光热资源,符合葡萄生长需要充足的阳光,以保证其糖分充分积累的特性。

通常认为温带落叶果树必须要经历一定条件的需冷量积累,才能完成芽休眠继续正常萌发开花结果,这是植物适应环境变化的一种生物学机制(孙利鑫等,2016)。芽休眠是指植物的芽在一定的环境条件下,如低温或干旱,进入一种静止状态,以减少新陈代谢活动,从而保护自身在不利生长条件下的存活。但由于热带地区全年温度较高,年平均温度20℃以上,无法满足葡萄需冷量要求,全年常绿,研究者猜测热带地区葡萄不进行休眠(亓桂梅等,2018)。

南方地区葡萄产业发展已经相对成熟,关于低温需冷量积累不足问题,已借助化学破眠剂处理得到解决。基于南方地区破眠剂应用的成功方案,在这项研究中,使用不同浓度梯度的药剂对‘阳光玫瑰’葡萄进行破眠促萌处理,观察葡萄芽萌发状况和相关生长特性,初步筛选出适合热带地区芽休眠解除萌发的破眠剂处理,以期为热带地区葡萄产业发展提供一定的理论基础和技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料与试剂

1.1.1 试验环境及材料

试验于2024年10月至2025年1月,在南京农业大学三亚研究院坝头葡萄实验基地(海南省三亚市崖州区坝头基地位于北纬18°39′26″41,东经109°15′10″07)进行,属于热带海洋性季风气候,年平均降水量1345 mm。全年平均日照时长达2534小时,9个月以上的年平均气温高于20℃,光热资源充足,可以实现一年双收甚至多收的生产目标。本试验以二年生‘阳光玫瑰’葡萄作为供试材料,在避雨条件下,采用平棚‘H’型棚架栽培方式,株行距3 m×1.5 m,喷灌方式为地带微喷。

1.1.2 试验试剂

破眠药剂:石硫合剂(Lime sulphur),有效成分含量45%,剂型为结晶,河北双吉化工有限公司生产。单氰胺(Hydrogen Cyanamide,HC),有效成分含量50%,剂型为水剂,宁夏大荣化工冶金有限公司生产。赤霉素(GA3),有效成分含量3%,剂型为乳油,上海同瑞生物科技有限公司生产。1-氨基环丙烷羧酸(ACC),纯度98%,剂型为粉末,上海源叶生物科技有限公司生产。

试验试剂:包埋石蜡由美国Sigma公司生产。乙醇溶液(多种浓度)、0.5%番红染色液、丙酮、冰乙酸、甲醛、二甲苯、环保型浸蜡脱蜡透明液等试剂购置于北京索莱宝科技有限公司。

1.1.3 试验仪器

恒温水浴锅(HH-3A)、通风橱(HB-202)、恒温培养箱(DHG-9053A)、光学体式显微镜(EZ4)、Leika转轮式石蜡切片机(RM2235)、摊片机(HI1210)、组织包埋机(EG1150H)、烤片机(HI1210)、叶绿素测定仪(SPAD-502Plus)

1.2 试验设计

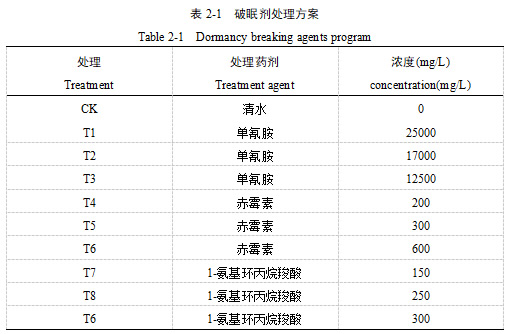

在2024年10月至2025年12月正式试验期间,破眠药剂处理试验方法如表2-1所示,分别将不同处理浓度设置3个生物学重复,清水处理作为对照(CK)。每种处理的每个生物学重复使用6棵长势一致、生长状况良好的2年生‘阳光玫瑰’葡萄,54棵树为1个生物学重复,共计使用162棵。为减少或消除实验中的误差,在破眠萌芽处理前5天统一进行修剪整枝处理,保证每棵葡萄树留有结果枝枝条5-6根,备用采样枝条10根,枝条粗细1 cm以上,每根枝条留有7-8个芽眼。在修枝整形处理后第2天,统一使用浓度为6.7%的石硫合剂进行清园处理。于修剪枝条后第5天,采用喷壶喷洒的方式,将药剂均匀地喷洒在枝条芽眼部位并充分包裹,保证覆盖所有的芽眼。为防止出现烧芽现象,在药剂处理后第2天,全园浇水灌溉。

采样:标记处理组和对照组留有的备用采样枝条,分别在处理后第0、2、4、6、8天采取葡萄芽样品,其中,一部分采取置于FAA固定液中保存,用于后期制作芽切片,观察葡萄花芽分化状态。另外一部分迅速冷冻于液氮中,带回实验室,存放于-80℃冰箱保存(后期根据葡萄萌芽效果,选取最适破眠剂处理的芽样品,测量相关生理指标)。

1.3 测定指标及方法

1.3.1 不同破眠处理芽发育动态记录

对葡萄芽破眠处理后,用红色标牌在每个处理预留的结果枝枝条上随机标记5处芽眼,分别在第0、2、4、6、8、10天对葡萄芽萌发情况进行拍照记录。并在进行破眠处理后第16天,每处理采取4根粗细相当的一年生枝条,观察枝条萌芽生长状态。

1.3.2 芽组织显微结构观察

在喷洒破眠剂当天完成第一次采样,随后分别在第2、4、6、8天各采一次样,每次每个处理采集20个新芽芽组织用于观测显微结构,放在配置好的FAA固定液(V50%乙醇:V甲醛:V冰乙酸=8:1:1)中固定,后期采用改良的石蜡切片法(杨盛等, 2015)进行切片观察。具体操作步骤如下:

1)采样及固定

采取不同处理的新鲜芽组织,置于FAA固定液中固定48 h。

2)脱水:组织块在自动脱水机中依次经过梯度乙醇进行脱水,时间如下:

70%乙醇 30 min

80%乙醇 30 min

95%乙醇 45 min(重复2次)

100%乙醇 45 min(重复2次)

3)番红染色:0.5%番红溶液染色24 h。

4)透明:脱水完成后的组织,在脱水机中经二甲苯I、二甲苯II、二甲苯III分别透明10 min,共30 min。

5)浸蜡:透明结束后,组织在脱水机中于60℃液态石蜡,蜡I、蜡II、蜡III中分别浸蜡45 min、60 min、60 min。

6)包埋:将浸蜡后的组织从脱水机中取出,置于EG1150H组织包埋机中。将融化的石蜡注入金属包埋模具中,用尖头镊夹取包埋盒中的组织,包埋面向下放入模具底部,将包埋盒按压在模具上,加石蜡在包埋盒表面,待蜡块冷却变硬后,将模具和包埋盒分离,制成包埋块。

7)切片:将包有组织的蜡块于Leica RM2245手摇式切片机上切片,切片厚度为5 μm。

8)展片:将切好的蜡片,使用小镊子轻轻镊取平铺于展片机的45℃水面上。

9)捞片:完全展平的蜡片,使用载玻片捞起。并使用铅笔标记载玻片,垂直放置晾干片刻。

10)烤片:将组织切片置于60℃恒温保温箱中烤片3 h。

11)脱蜡与醇化:将切片放入纯透明剂中10 min,重复脱蜡三次。然后把切片放入不同浓度的酒精浸渍10-20 min(无水乙醇-95%酒精-70%酒精-50%酒精-蒸馏水)。

12)脱水、透明与封片:90%酒精、100%酒精分别洗脱1 h。洗脱后依次放入50%、75%、100%的透明剂中,每级10 min。切片经透明剂透明后,滴加1至2滴中性树胶,放盖玻片,40℃烘箱烘干。

13)镜检:将染色后的切片置于40倍光学显微镜下观察并拍照。

1.3.3 物候期及相关农艺性状调查

在破眠剂喷洒处理后,每处理随机抽取3棵葡萄树,用红绳做好标记,隔2天观察1次葡萄芽萌发的情况,以孟凡丽(2018)的方法为标准记录相关物候期,如绒球期、萌芽期、始花期、盛花期、开花末期开始的天数,并计算萌芽率、成花率、成果枝率、第3-4叶片节间长、叶长、叶宽等指标(董华芳等,2018)。

全树有15%以上的芽体进入绒球状态即进入绒球期。全树有30%露绿超过50%的绒球芽体即标志着进入萌芽期,计算公式为:萌芽率(%)=(芽萌发总数÷整株葡萄树的芽眼数)×100%。全树占新抽穗枝条5%的花穗开放即进入始花期,30%的花穗开放进入盛花期,95%以上花穗开放进入开花末花期,等待花穗全部开放完毕统计成花率,计算公式为:成花率(%)=(花芽分化成花总数÷芽萌发总数)×100%。成果枝率(%)=(成果枝总数÷新梢总数)×100%。

在破眠处理后第30天,每处理随机抽取50根新生枝条,3个生物学重复,统计第3-4片叶片节间长度以及第3片新叶的叶长叶宽等指标,并直接使用叶绿素测定仪,随机测量新生枝条的第3片叶片的叶绿素含量。

1.4 数据统计与分析

以上相关试验数据统计均设置3个生物学重复,使用EXCEL 2021软件进行整理和计算,SPSS 26.0进行单因素ANOVA分析,多重比较采用LSD法,图表由Graphpad Prism 7.0软件生成。

2 结果与分析

2.1 不同破眠处理对‘阳光玫瑰’葡萄芽萌发的影响

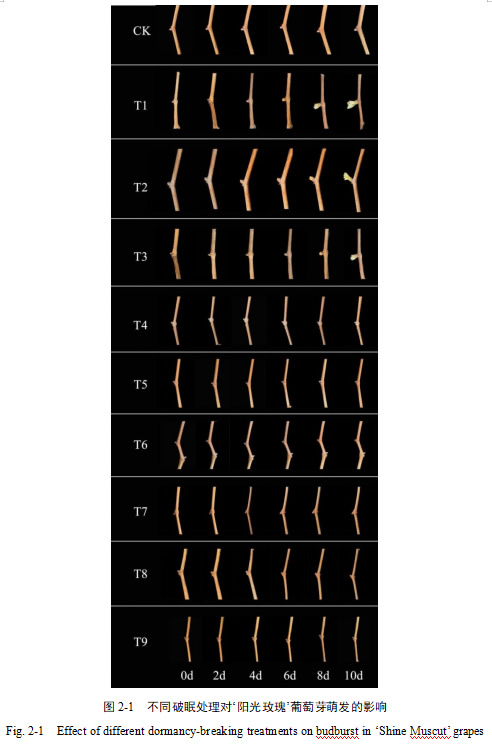

在不同破眠处理后,分别在第0、2、4、6、8、10天对芽组织萌发状态进行观察并拍照。结果显示:T1、T2、T3(HC处理组)3个浓度处理均于处理后第5天葡萄芽体开始膨大,第6天芽体露绿达到50%以上,即进入萌芽期,3个浓度处理之间萌芽状态无显著性差异。处理后第10天,T1处理开始出现2-3片新叶,T3处理发育较为迟缓。T4、T5、T6(GA3处理组)和T7、T8、T9(ACC处理组)与CK组,芽体组织状态没有变化(图2-1)。初步推测,GA3和ACC处理在热带地区对‘阳光玫瑰’葡萄芽萌发不起作用。

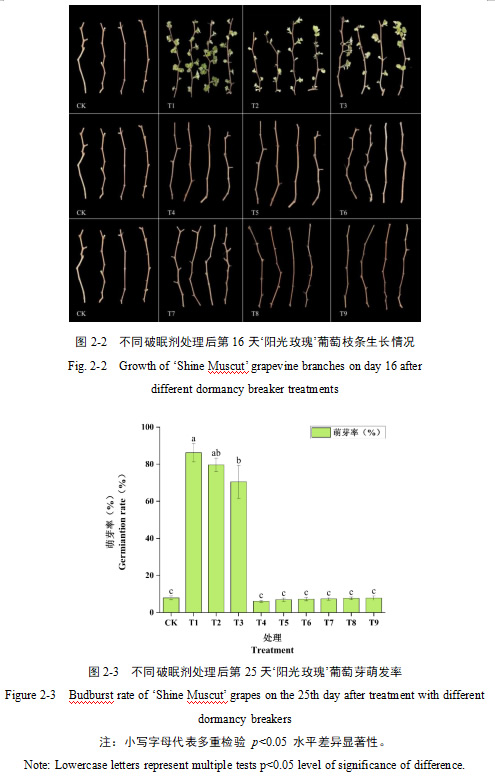

由于在处理后第12天,T4、T5、T6、T7、T8、T9处理组与CK对照组均未萌芽,继续统计观察处理后第16天的萌芽状态和第25天的萌芽率。结果显示,处理后第16天,葡萄芽组织均出现少数膨大萌动现象(图2-2),GA3、ACC和CK处理组的萌芽率处于5.49%-9.42%之间,HC处理组的萌芽率分别为86.19%、79.67%、70.57%,显著高于其他处理组(图2-3)。进一步证明化学药剂GA3和ACC可能在热带地区对‘阳光玫瑰’葡萄芽萌发无促进作用。

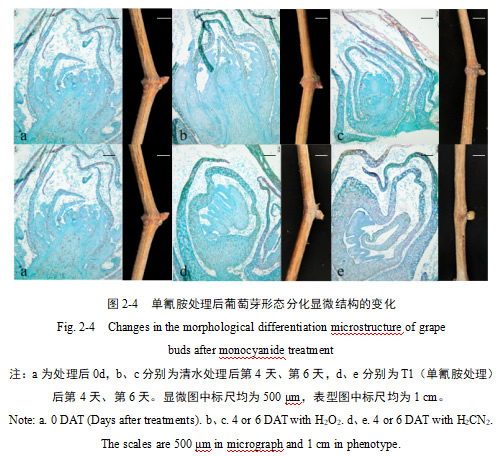

2.2 单氰胺处理后葡萄芽形态分化显微结构的变化

根据前期不同破眠处理对葡萄芽萌发的影响结果,初步确定单氰胺破眠处理对热带地区‘阳光玫瑰’葡萄芽萌发具有显著促进作用。本研究继续观察单氰胺破眠处理(T1)后葡萄芽花芽分化状况。在处理后第4、6天,CK组葡萄芽无明显分化发育现象,内部生长缓慢,整体无显著性变化。T1破眠处理组葡萄芽组织明显发生分化发育,芽部位组织细胞明显变大,细胞数量增多,生长点略有变化,分生组织逐渐开展,形态变化显著。由于选取芽组织的随机性或者切片角度不同的影响,不能确认该芽切片是否为花芽组织,但明显观察到葡萄芽体内部形态变化,单氰胺处理与清水对比,促进葡萄芽组织形态分化效果显著(图2-4)。

2.3 单氰胺处理对‘阳光玫瑰’葡萄芽萌发和生长特性的影响

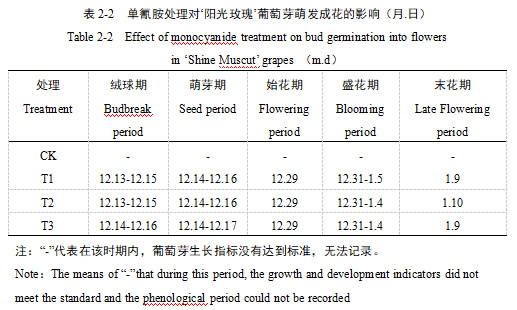

2024年12月8日进行3种浓度的单氰胺破眠剂处理,3组处理均于处理后第6天开始萌芽,其中T1和T2处理对葡萄芽萌发和生长特性的影响无显著性差异。相比于T1和T2处理,T3处理进入绒球期的时间晚1天,萌芽期时间持续时间较长,但盛花期结束时间较早。清水组在单氰胺处理组生长发育的同时期,物候期相关指标没有达到统计标准,无法进行记录(表2-2)。总得来说,单氰胺处理可以促进葡萄芽萌发,且单氰胺处理之间对‘阳光玫瑰’葡萄物候期的影响差异不显著,均能很好地促进芽萌发生长。

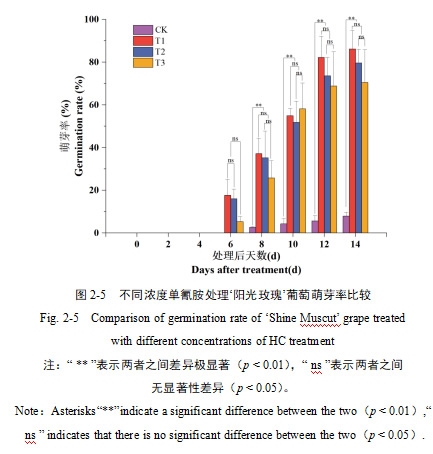

为进一步了解单氰胺破眠处理对热带地区‘阳光玫瑰’葡萄芽萌发率和萌发速率的影响程度,在破眠处理后每隔2天统计一次萌芽率,共统计7次,观察对照组和处理组之间的芽萌发率和萌发速率。结果表明,在破眠处理后第4天芽没有表现出萌发现象,第6天单氰胺处理的葡萄芽开始萌发,CK组暂时没有表现出萌发现象。其中T1处理先于T2处理萌发,T3处理次之,3个浓度的单氰胺处理芽萌发速率均于第5天到第12天快速增长,随后萌芽速度减慢,在第14天几乎完成萌芽工作。CK组的萌芽率为7.95%,而处理组T1、T2、T3的萌芽率分别为86.19%、79.67%、70.57%,处理组显著高于对照组,且差异极显著(图2-5)。因此,可以进一步得出单氰胺破眠处理对葡萄芽萌发促进效果非常好,能够解决热带地区葡萄芽萌发率低的问题,其中处理萌芽效果T1最好,T2次之,T3最低。

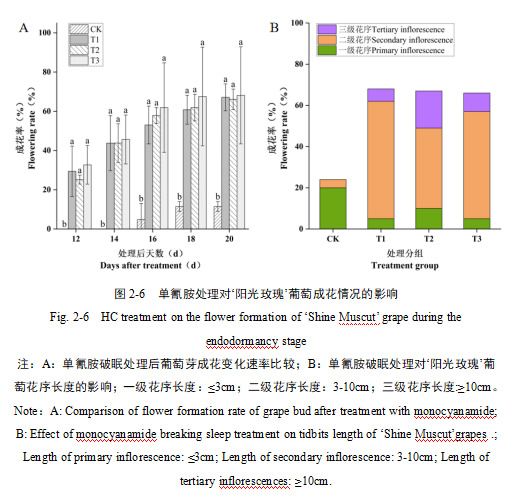

破眠处理后‘阳光玫瑰’葡萄芽的成花变化速率和花序质量如图2-5所示。根据花芽成花情况,从处理后第12天开始统计成花率,统计当天单氰胺破眠剂处理的芽成花率均达到了25%以上,单氰胺处理组成花速度均呈现增长速度先快后慢的趋势,于第16天趋于稳定,第20天不再有花芽分化形成。其中,处理后第20天成花活动结束,T1、T2、T3处理成花率分别为68.11%、66.99%、66.09%,不同浓度单氰胺处理之间成花率无显著性差异,整体变化趋势相同。第20天CK对照组的成花率是24.35%,CK组与单氰胺处理组对比成花率极低,具有显著性差异。而且CK组葡萄芽萌发较晚,导致花芽分化活动推迟,花序主要为一级花序,没有三级花序。为进一步了解单氰胺处理对葡萄花穗的影响,本研究统计了单氰胺处理对葡萄一年生枝条花序长度的影响,结果显示T1、T2、T3处理之间无显著性差异,而且均表现出一级花序和三级花序占比较少,二级花序占比最大。因此,不同浓度单氰胺处理对花序长度产生影响不明显,T1处理的二级花序占比最高,为保证后续开花结果数量奠定了基础。

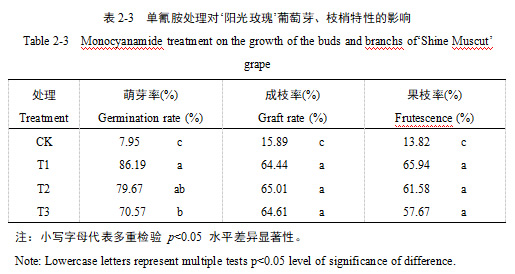

单氰胺破眠处理对‘阳光玫瑰’葡萄的萌芽率、成枝率、果枝率均产生一定的影响,如表2-3所示,单氰胺破眠处理‘阳光玫瑰’葡萄的萌芽率均高于对照,且差异极显著。其中T1处理萌芽率最高,为86.19%,显著高于对照组7.95%。T3处理的萌芽率最低,为70.57%。单氰胺T1、T2、T3处理的成枝率分别为64.44%、65.01%、64.61%,显著高于CK组(15.89%)。T1处理的果枝率最高,为65.94%,显著高于对照组,T1、T2、T3处理组之间无显著差异。结果表明,单氰胺破眠处理后的萌芽率、成枝率、果枝率都显著高于对照组。综合3个指标分析结果,发现单氰胺破眠剂对热带地区‘阳光玫瑰’葡萄芽萌发促进效果非常好。其中,T1处理的萌芽率最高,3种浓度处理的成枝率和果枝率均无显著性差异。因此,结合葡萄产业的具体生产活动,为提高生产产量,适宜将T1浓度处理应用于葡萄破眠促萌栽培管理中。

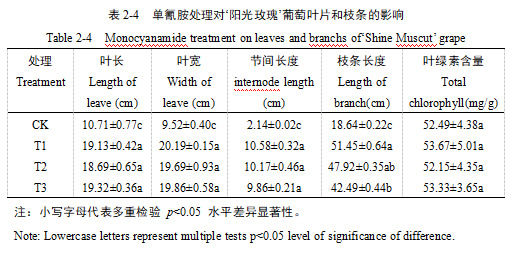

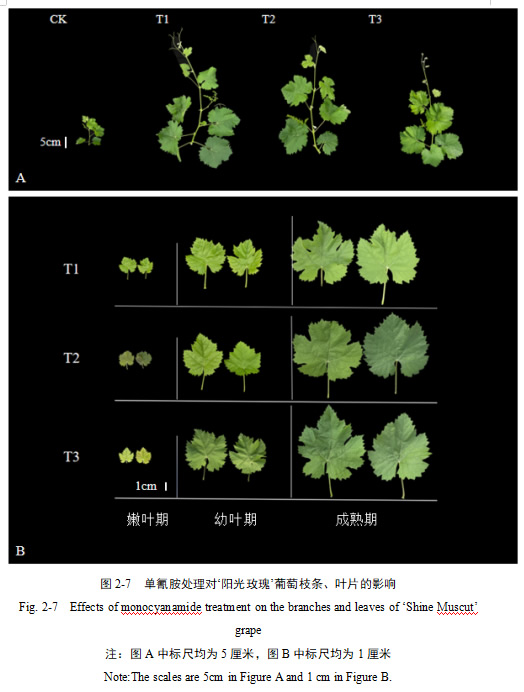

本研究分别对破眠处理后第30天新生叶片的叶长、叶宽、第3-4片叶片的节间长度以及枝条长度进行测量统计(表2-4)。结果表明,单氰胺处理组之间叶长、叶宽、节间长度以及新生叶片叶绿素含量无显著性差异。由于对照组葡萄芽萌发时间较晚,导致叶片和枝条的生长缓慢,各项指标均与处理组差异性显著。另外,单氰胺处理组枝条长度由高到低排列为:T1>T2>T3,其生长情况具体影响因素还需要进一步探究。

为了更直观地观察叶片和枝条的生长情况,分别在破眠处理后第15天、22天、30天采摘具有代表性的叶片,并在第30天采集具有代表性的新生枝条进行拍照记录。结果显示,不同浓度单氰胺处理的枝条长度与CK组具有差异。其中,T1处理的枝条生长状态最好,长度最长,并长出卷须(图2-6 A)。对新生枝条第一片新叶的嫩叶期、幼叶期和成熟期3个时期进行观察(图2-6 B),随着新叶生长发育,颜色由嫩叶期的红绿色变为成熟期的深绿色,叶长和叶宽增加,形状近似圆形,各处理之间叶片形态和颜色无显著性差异,即不同浓度单氰胺处理对新生叶片的形态指标无影响。

3 讨论

大量研究表明,单氰胺(韩真等,2023;颜少宾等,2023)、赤霉素(朱海燕等,2023;曹璐瑶等,2022)、乙烯(施招婉,2022;Khalil-Ur-Rehman M, et al.)等均能解除植物芽和种子休眠促进萌发。本研究使用赤霉素(GA3)和1-氨基环丙烷羧酸(ACC)化学药剂处理葡萄芽,HC处理对芽组织的破眠萌发具有促进效果,而GA3和ACC没有影响,可能是药剂处理浓度过低不能满足萌发要求,或者这两种药剂处理不能促进热带地区葡萄芽萌发的原因,其作用效果还需进一步探究。综上所述,GA3和ACC化学药剂对促进热带地区‘阳光玫瑰’葡萄芽萌发不起作用,HC破眠促萌处理效果最好。

利用单氰胺破眠剂对葡萄进行破眠处理后,不同地区不同葡萄品种的芽萌发和生长情况存在很大差异。比如,在湖北西昌市(董华芳等,2018),单氰胺处理后的‘红提’、‘巨峰’和‘红光’葡萄,分别在处理后第33天、27天、26天进入萌芽期,最后萌芽率分别为86.39%、91.21%、91.38%;在云南昆明(刘朝等,2023),单氰胺浓度处理后的‘水晶’葡萄,在处理后第7天开始萌芽,清水组在第21天才开始萌芽,处理后第35天试验组的萌芽率高达93.6%,而清水组只有43.6%,萌芽期持续28天。本研究中,单氰胺处理后第6天开始萌芽,第12天完成萌芽,30天左右结束成花活动,T1、T2、T3处理的萌芽率分别达到86.19%、79.67%、70.57%,而清水组在处理后16天开始萌芽,最后萌芽率只有9%左右。结果表明,单氰胺处理对热带地区‘阳光玫瑰’葡萄芽萌发促萌效果显著,葡萄芽萌发成花进程远远快于其他地区。可能由于热带地区全年温度较高,不能进行休眠,对葡萄进行破眠处理后,葡萄芽会立即进入萌发生长的状态。因此,可以充分利用这一优势,大力发展‘阳光玫瑰’葡萄产业,实现错峰上市,增加果农经济收入。

不同浓度单氰胺处理对葡萄结果习性的影响不同。牛小沛等人(2023)在河南济源使用单氰胺(50%)的20倍、25倍和30倍液对‘夏黑’葡萄夏季冬芽进行处理,研究发现25倍处理的萌芽率和成枝率最高,20倍的结果枝率最高,较30倍处理存在显著差异。而在本研究中,单氰胺处理浓度25000 mg/L、17000 mg/L、12500 mg/L可以分别表示为处理20倍、30倍和40倍。结果表明,20倍处理萌芽率、成花率和果枝率最高,30倍成枝率最高。单氰胺浓度(25000 mg/L)处理对热带地区葡萄芽萌发处理效果最好,与黄晓婧(2019)研究结果一致。

前人研究表明,单氰胺处理对不同品种葡萄的叶宽、叶绿素含量以及枝条生长状况有一定的影响,而对叶长和节间长表现出不同效果(董华芳等,2018)。谭一婷(2021)认为单氰胺处理对不同品种葡萄的叶长、叶宽和节间长度均无显著性影响。本研究中,单氰胺处理之间对叶长、叶宽、节间长度以及叶绿素含量无显著性差异,但与对照组差异性显著,这是由于对照组萌芽时间较晚,叶片和枝条的生长发育受到影响。另外单氰胺T1处理枝条长度最长,T3处理最短,可能由于T1处理后葡萄芽萌发效果最好,芽组织生命活动旺盛,其原因有待进一步探究。