蓝莓贵阳综合试验站

肖龙海 王德炉 曹漫 杨雪芮

摘 要:【目的】明确球毛壳菌、嗜松青霉菌、裂褶菌、枝状枝孢霉和福廷瓶头霉 5 种贵州蓝莓土著菌根菌对蓝 莓果实品质产量的影响。【方法】以 3 年生蓝莓品种‘粉蓝’为材料,通过菌液灌浇方式开展接种试验,对果实 成熟时期蓝莓根系的菌根侵染情况、果实形态和产量以及果实主要品质指标进行测定,采用聚类分析和主成分分 析方法对变异系数大于 10% 的果实形态和品质指标进行降维分析,并根据主成分综合得分对各菌株的接种效果进 行评价。【结果】接种后,5 种菌根菌均与蓝莓根系表现出良好的共生效应,福廷瓶头霉与蓝莓根系的共生效果 最好。与对照相比,接种裂褶菌、枝状枝孢霉、福廷瓶头霉 3 个菌种显著提高了蓝莓的单株果实产量,提升幅度 分别为 11.17%、27.27%、29.25%;接种裂褶菌、嗜松青霉、福廷瓶头霉处理下蓝莓果实可溶性糖和可溶性固形 物含量显著增加,有利于提升蓝莓的鲜食口感;接种 5 种菌根菌后蓝莓果实花青素、总酚和总黄酮含量均得以不 同程度提升。其中, 接种福廷瓶头霉对果实花青素含量的提升效果最好,提升幅度为 45.16%,接种嗜松青霉对蓝 莓果实总酚和总黄酮含量的提升效果最好,提升的幅度分别为 55.93% 和 43.33%。对 8 个果实指标进行降维分析, 聚类分析结果显示接种后蓝莓果实可分为 2 大类。主成分分析结果显示,按照接种后对蓝莓果实品质的提升效果 由优到劣排序,5 种菌根菌分别为福廷瓶头霉、裂褶菌、嗜松青霉菌、球毛壳菌、枝状枝孢霉。

【结论】裂褶菌、 嗜松青霉菌、福廷瓶头霉对蓝莓植株产量和果实品质具有良好提升效果,可作为蓝莓的菌根化培育的参考菌种。

关键词:蓝莓;菌根菌;品质;综合评价

蓝莓Vacciniumspp.是杜鹃花科Ericaceae越橘属Vaccinium灌木果树,其果实富含花青素、总酚、类黄酮等多种保健成分,具有极高的保健价值和经济价值。自20世纪80年代开展引种试验以来,我国蓝莓栽培面积已超过31210hm2。根据全球蓝莓产业调查分析的结果,到2026年我国将成为全球第一大蓝莓生产国[1]。蓝莓的根系不发达,对土壤中水肥的吸收利用能力较差。有研究结果表明,当蓝莓根系与土壤中特定的菌根真菌共生形成菌根后,其根系活力、植株光合作用能力、生理抗逆性[2]以及抗病性[3]均能在较大程度上得到改善,进而果实产量和品质得以提高。

近年来,国内关于蓝莓菌根真菌的研究报道多见于菌根真菌的多样性[4]、共生菌根形态结构鉴定[5]以及菌根菌的促生效应[6]等方面,有关菌根菌对蓝莓果实品质影响的研究报道相对少见。其中,袁军[7]报道了1株青霉属真菌和1株树粉孢属真菌对蓝莓的接种效应,接种后蓝莓果实中可溶性固形物含量、可溶性糖含量、固酸比、黄青素含量、总黄酮含量、总酚含量均得到显著提升;刘静等[8]也曾报道过1株深色有隔内生真菌能够显著影响蓝莓的果实形态(纵径、横径和单果质量),并提高了蓝莓果实中可溶性固形物、可溶性糖、可滴定酸、花色苷的含量,提升了蓝莓果实的品质。贵州是我国最大的蓝莓种植区,具有丰富的菌根真菌资源。本研究中以分离自贵州人工种植蓝莓根系的5株菌根菌为研究对象,采用盆栽方式,研究其接种后蓝莓果实产量和品质的变化,通过聚类分析和主成分分析[9],对各菌株的接种效果进行综合评价,以期为蓝莓菌根产品加工和蓝莓菌根化培育提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于贵州省黔东南州凯里市碧波镇羊盖蓝莓苗圃育苗基地(107°63′E、26°53′N),海拔900m左右。该地区属亚热带季风湿润气候区,年平均气温14.9℃,有效积温546.3℃,极端最低气温-2℃,无霜期283d,年降水量达1300mm,年日照超过1200h。

1.2 试验材料

供试蓝莓为生长状况基本一致的3年生‘粉蓝’盆栽苗,株高为(66.57±6.06)cm,地径为(10.89±1.17)mm,由贵州省麻江县瑞蓝苗圃基地提供。将供试蓝莓移栽到塑料花盆(口径23.5cm,高17.5cm)中,每盆1株苗,以松林腐殖土作为基质进行培养。栽培基质容重0.75N/m3,通气孔隙度13.9%,持水孔隙度40.5%,pH为5.02,有机碳含量14.76%,全氮含量0.34%,全磷含量0.10%,全钾含量0.29%,速效氮含量52.12mg/kg,有效磷含量98.14mg/kg,速效钾含量83.18mg/kg,全铁含量2.18%,全镁含量0.14%,全锰含量0.09%。

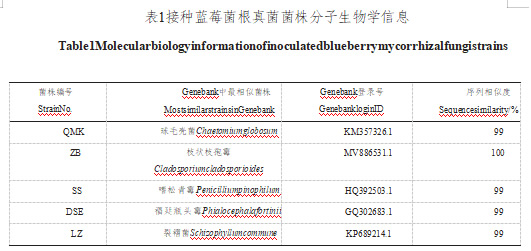

供试真菌由贵州省常见栽培蓝莓品种(‘粉蓝’‘灿烂’‘奥尼尔’‘莱克西’等)的根系及其根际土分离而得,菌株分子生物学信息见表1。供试菌株纯化后,以PDB(马铃薯葡萄糖液体培养基)作为扩繁培养基质,以规格为250mL的三角瓶进行扩繁培养。每瓶中放入直径为8mm的目的培养真菌菌饼3片,并于25℃200r/min的恒温摇床上培养至发酵完全后备用。

1.3 试验设计

2019年1月开展室外接种试验。共设6种处理,即5种菌株(DSE、SS、ZB、QMK、LZ)接种处理,以及不接种对照(CK)。接种时以浇灌方式在每盆蓝莓表层土根系外围四周均匀接种50mL发酵菌液,每处理5株苗,重复3次,共90株苗,其他管理措施一致。

1.4 指标测定和统计

1.4.1 菌根侵染率

在接种6个月后观察菌根侵染情况。参照杨亚宁等[10]的方法使用醋酸墨水和苏丹Ⅳ染料进行染色,脱色压片后,使用光学显微镜(奥林巴斯CX21FS1)进行观察。根据所观察根段中内生菌丝长度占根段长度的百分比计算侵染率(R),并划分侵染等级:1级(0<R≤1%)、2级(1%<R≤20%)、3级(20%<R≤40%)、4级(40%<R≤60%)、5级(R>60%)[11]。

1.4.2 果实形态和产量

2019年7月果实成熟后测定果实各形态指标。每处理随机选取30粒果实测定其纵径、横径(精确到0.01mm)及单果质量(精确到0.01g),计算果形指数(纵径/横径)。每处理随机统计3株蓝莓的单株产量(精确到0.01g),即单株产果数和对应单果质量的乘积。

1.4.3 果实品质

成熟果实的品质指标主要包括可溶性固形物含量、可溶性糖含量、可滴定酸含量、固酸比、花青素含量、总酚含量、总黄酮含量。其中,可溶性固形物含量使用手持折光计测定,可溶性糖含量采用蒽酮比色法测定,可滴定酸含量采用滴定法测定,花青素含量采用pH示差法测定,总酚含量采用福林(Folin)酚比色法(以标准没食子酸为对照)测定,总黄酮含量采用比色法测定(以标准芦丁溶液为对照)[12]。

1.5 数据分析

使用SPSS21.0软件对试验数据进行方差分析、聚类分析和主成分分析,采用Duncan法进行多重比较。对变异系数(标准差占平均值的百分比)大于10%的果实指标进行聚类分析和主成分分析,以方差的权重作为综合得分的计算依据。

2 结果与分析

2.1 接种不同菌株处理下蓝莓根系的菌根侵染情况

接种不同菌株处理下蓝莓根系菌根的侵染率和侵染等级见表2。由表2可知,与CK相比,接种后蓝莓根系菌根侵染率均显著提升(P<0.05),说明5种菌根菌均能够有效促进蓝莓根系菌根的形成。其中,接种DSE菌株处理下蓝莓根系的菌根侵染率最高(67.81%),比对照高0.91倍,侵染等级达到5级。而接种QMK菌株处理下蓝莓根系的菌根侵染率最低(44.94%),但仍比CK高0.26倍。

2.2 接种不同菌株处理下蓝莓果实的性状和产量

2.2.1 蓝莓果实各形态指标

接种不同菌株处理下蓝莓果实的各形态指标见表3。由表3可知,接种后蓝莓果实横径、纵径、果形指数的变异系数分别为1.97%、2.33%、1.07%,各形态指标的离散度较小,说明5种菌根菌整体上对蓝莓果实形态方面的影响程度不大。方差分析结果显示,接种QMK菌株处理下蓝莓果实的纵径和横径与CK相比分别显著减少了5.53%和6.12%(P<0.05),说明接种QMK菌株对蓝莓果实的生长造成了一定的抑制效果。但除接种QMK菌株处理外,其余接种处理中蓝莓果实的纵径和横径与CK相比无显著差异(P>0.05)。

果形指数反映了果实的外观形态。各处理中蓝莓的果形指数为0.928~0.960,果实外形主要表现为椭圆形,接种后蓝莓果实形态未表现出显著差异,说明了本试验中5株菌根菌对蓝莓果实形态方面的影响较弱。

2.2.2 蓝莓果实各产量指标

接种不同菌株处理下蓝莓果实的各产量指标见表4。由表4可知,接种后蓝莓果实的单果质量、单株产果数、单株产量变异系数分别为4.36%、11.30%和13.12%,除单果质量外,接种后蓝莓果实在单株产果数和单株产量方面均与CK差异显著(P<0.05)。其中,CK处理下,蓝莓果实单果质量最大(1.05g),但单株产果数最低(134.3),导致其单株产量(141.05g)处在较低水平。接种DSE、ZB、LZ菌株处理下,蓝莓果实单果质量虽略有下降,但其单株产果数与CK相比分别提高了33.24%、28.28%和21.57%,因此蓝莓的单株产量仍有显著提升,提升幅度分别为29.25%、27.07%和11.17%。此外,接种QMK和SS菌株2种处理下,蓝莓的单株产量与CK相比均有所下降,但差异不显著(P>0.05)。

2.2.3 蓝莓果实各口感指标

可溶性固形物含量、可溶性糖含量、可滴定酸含量和固酸比是衡量果实口感的重要指标。接种不同菌株处理下蓝莓果实的各口感指标见表5。由表5可知,接种后蓝莓果实的各项口感指标的离散程度较大。其中,接种DSE、SS和LZ菌株对蓝莓果实可溶性固形物和可溶性糖含量有显著的提升效果(P<0.05),可溶性固形物含量分别提升了11.91%、23.63%和28.71%,可溶性糖含量分别提升了18.94%、37.73%和12.73%。QMK和ZB菌株未对蓝莓果实可溶性固形物和可溶性糖含量造成显著影响(P>0.05)。

在5种菌株接种处理中,蓝莓果实可滴定酸含量在接种QMK、SS、LZ菌株3种处理下有显著提升(P<0.05),提升幅度分别为11.94%、14.93%、23.88%,而接种ZB菌株处理下蓝莓果实的可滴定酸含量出现下降,下降幅度为11.94%。接种QMK菌株处理下蓝莓果实的固酸比显著下降,下降幅度为11.23%,而接种其余菌株处理下蓝莓果实的固酸比均有所提升,其中接种DSE菌株对蓝莓果实固酸比的提升作用最大,与CK相比提升幅度为16.58%。

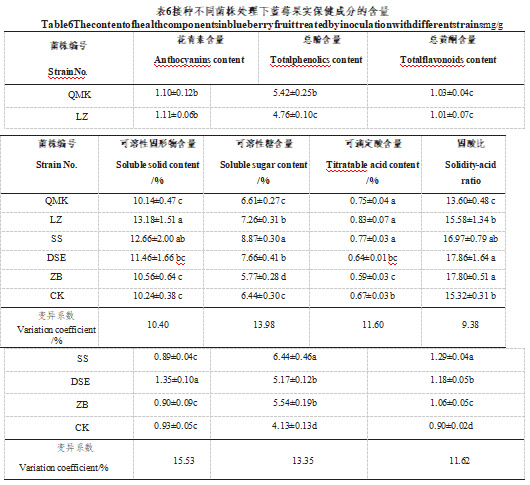

2.2.4 蓝莓果实保健成分含量

花青素、总酚和总黄酮是蓝莓果实中对人体健康有益的主要成分。接种不同菌株处理下蓝莓果实保健成分的含量见表6。由表6可知,总体上5株菌根菌均对蓝莓果实中花青素、总酚和总黄酮含量有一定的提升作用,且接种后蓝莓果实花青素、总酚和总黄酮含量差异显著(P<0.05)。其中,接种DSE菌株对蓝莓果实花青素含量的提升效果最好,接种后蓝莓果实花青素含量达到1.35mg/g,提升幅度为45.16%;果实总酚和总黄酮含量均在接种SS菌株处理下最高,与CK相比提升的幅度分别为55.93%和43.33%。

2.3 接种不同菌株处理下蓝莓果实品质和产量的聚类分析

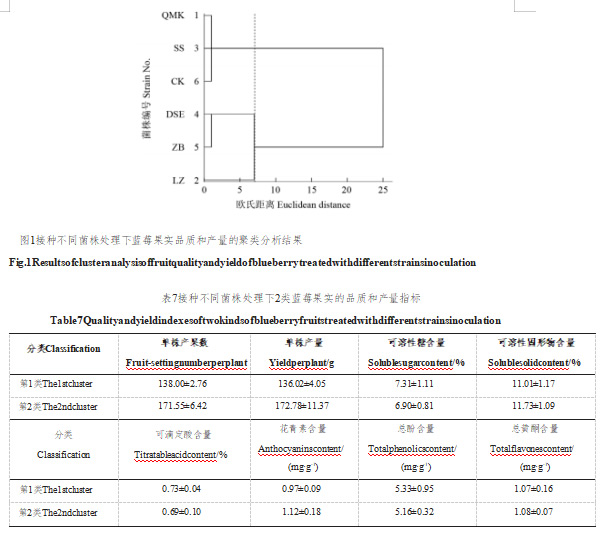

由差异分析结果可知,接种不同菌株处理下,蓝莓果实的纵径、横径、果形指数、单果质量、固酸比的变异系数均小于10%,说明接种后蓝莓果实这些指标的离散程度较小,而单株产果数、单株产量、可溶性糖含量、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、花青素含量、总酚含量、总黄酮含量的变异系数均高于10%,离散程度较大。对离散程度较大的指标进行降维分析。接种不同菌株处理下蓝莓果实品质的聚类分析结果如图1所示。由图1可以看出,当欧式距离在7附近时,6种处理下的蓝莓果实可分为2大类,其中,接种QMK、SS与CK菌株处理下果实可溶性糖、可滴定酸和总酚含量较高,归为第1类;接种DSE、ZB和LZ菌株处理下单株产果数、单株产量、可溶性固形物含量、花青素含量、总黄酮含量较高,归为第2类。2类蓝莓果实的品质和产量指标见表7。

2.4 接种不同菌株处理下蓝莓果实品质和产量指标的综合评价

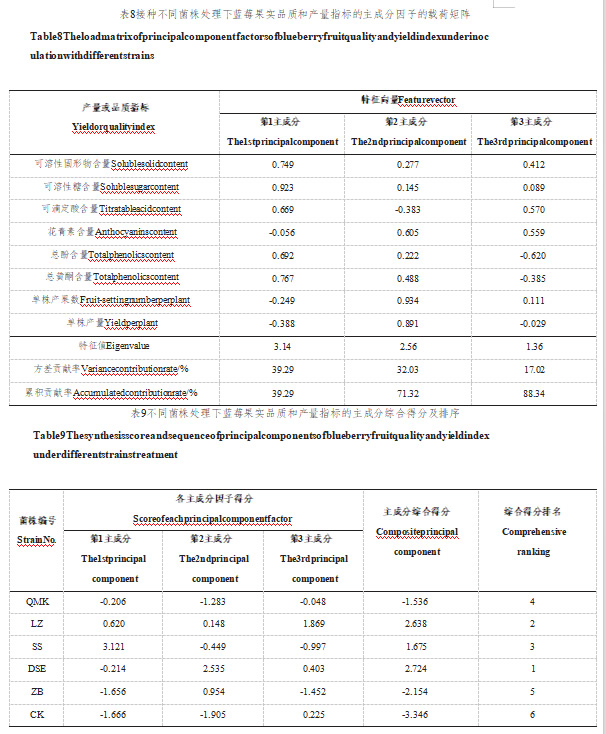

对接种后变异系数大于10%的蓝莓果实指标进行主成分分析,根据特征根大于1的原则,选取前3个成分因子进行主成分分析,主成分因子的载荷矩阵见表8。由表8可知,前3个主成分因子累积贡献率达到88.34%,说明此3个成分已反映了品质和产量指标中88.34%的信息。在3个主成分中,第1主成分特征值为3.14,方差贡献率为39.29%,主要反映了可溶性固形物含量、可溶性糖含量、可滴定酸含量、总酚含量和总黄酮含量;第2主成分主要反映了花青素含量、单株产果数和单株产量,特征值为2.56,方差贡献率为32.03%;第3主成分特征值为1.36,方差贡献率为17.02%。

以各主成分的方差作为权重,将6种处理下蓝莓果实品质和产量指标的3个主成分的综合得分进行计算和排序,结果见表9。由表9可知,按接种处理后蓝莓果实品质和产量指标的综合得分由高到低排序,各菌株依次为DSE、LZ、SS、QMK、ZB、CK,所有接种处理的蓝莓果实品质和产量指标的综合得分均高于CK。由此可见,接种5种菌根菌后蓝莓果实品质和产量均得以不同程度提升,

接种DSE菌株后蓝莓果实品质和产量的综合得分最高,表明其对蓝莓果实品质和产量的综合提升效果最好,其余依次为LZ、SS、QMK、ZB、CK,这一结果与聚类分析结果较为接近。

3 结论与讨论

本试验中以3年生‘粉蓝’蓝莓作为材料,研究了球毛壳菌、嗜松青霉菌、裂褶菌、枝状枝孢霉和福廷瓶头霉5种菌根真菌对蓝莓果实品质和产量的接种效应,以主成分分析法综合了接种后蓝莓果实主要品质指标和产量指标的贡献后,初步评价出福廷瓶头霉、裂褶菌和嗜松青霉为对蓝莓具有良好接种效应的菌种,接种这3种菌种后蓝莓果实的主要表现为产量增多、口感更好、保健物质含量更高。因此,可将福廷瓶头霉、裂褶菌和嗜松青霉3种菌种作为贵州地区蓝莓菌根化培育中使用的参考菌种。

菌根的形成与土壤条件和地理环境等因素密切关联。在实际生产中,由于受栽培土壤性质和真菌源数量的限制,人工种植蓝莓的菌根形成率普遍偏低[13]。使用纯培养的菌丝体或菌根混合剂接种可显著促进蓝莓菌根的形成[14]。肖军等[15]以发酵菌液方式对蓝莓进行接种,接种后蓝莓根系的侵染率提高到33.2%~63.3%。本试验中以相同方式进行接种后,蓝莓的菌根侵染率表现为35.6%~67.8%,与肖军等[15]的研究结果较接近。尽管如此,不同类型菌根真菌回接后在蓝莓根系上的共生效果仍表现出极大差异,其主要是不同菌种与蓝莓根系的亲和性以及其对共生环境(气候、土壤等)的适应性不同所致[16]。另一方面,菌根通过将已吸收的营养物质传递给宿主植物根系同化的方式来促进宿主植物的生长和发育,除

此之外,苏友波等[17]、Ruiz-Lozano等[18]、诸姮等[19]、张瑞芹等[20]发现菌根在调节根系养分运输的同时,会生成一些诱导物质,来调控植株体内糖类、蛋白质、酚类等物质的合成与代谢,进而影响到作物的外形、口感、营养等商品价值。Graham等[21]、温祝桂等[22]认为,由于不同类型菌根中菌丝结构和长度存在差异,在与宿主植物共生的过程中菌根发挥的功能会因菌种而异。本试验中,接种福廷瓶头霉、枝状枝孢霉和裂褶菌均提升了蓝莓的最终产量,与黄瓜[23]、草莓[24]、柑橘[25]、番茄[26]等物种上的应用效果一致。Powell等[27]报道,接种后蓝莓果实产量提升幅度最多达到了92%,而本试验中蓝莓产量的最大提升幅度为29.25%,与其相比存在明显差异,这可能是由菌种差异和气候环境(气候、土壤等)差异所致,具体的影响原因有待进一步研究。

在自然条件下,蓝莓根系能够同时被多种类型的菌根真菌寄生。深色有隔内生真菌是一类普遍存在于野生杜鹃花科植物根系的菌根真菌,其菌丝和微菌核通常寄生于蓝莓根系细胞及细胞间隙内,在促进蓝莓植株吸收养分及提升蓝莓植株的抗逆性和抗病性等方面作用显著[28]。宋方圆[29]经研究发现,通过人工接种,深色有隔内生真菌能够有效定殖于蓝莓根系,表明深色有隔内生真菌与蓝莓根系存在较强的共生性。福廷瓶头霉是一种深色有隔内生真菌,本试验中,接种福廷瓶头霉后,蓝莓菌根侵染率显著高于接种其余4种菌根真菌的处理,与宋方圆[29]的研究结论吻合。同时,从接种后蓝莓的植株产量和果实品质表现来看,福廷瓶头霉对蓝莓果实产量和品质的综合提升效果最为显著,因此,福廷瓶头霉对于蓝莓菌根产品的开发极具应用潜力。但是由于本研究中仅分析了接种菌根菌对蓝莓果实品质和产量的影响,其对蓝莓其他方面(光合生理、抗逆生理、抗病性)的影响仍有待研究。为了能将菌根菌自身的功能特性与菌根的实际应用结合起来,从而为蓝莓的菌根化培育提供更多的理论参考,在接下来的研究中,将会从不同菌根菌的作用机制入手,深入研究分析不同菌根菌对环境因子(土壤温度、土壤含水量、pH等)的适应性。