蓝莓种质资源鉴定与新种质创制岗

徐艺格 王兴东 刘有春 杨玉春 魏鑫 刘成

摘要:目前,我国蓝莓栽培面积和产量在全球居首,但机械化、智能化程度低,标准化、简约化生长技术不完善成为制约发展的原因。为增强其行业竞争力,提高国际影响力,该文根据IBO(international blueberry organisation)数据,依托蓝莓产业现状、生产技术发展及贸易情况等方面,以育种、栽培和病虫害防治技术为切入点,以产业发展趋势为突破口。对蓝莓产业的发展做出全面的阐述和分析,为蓝莓产业发展提供参考依据。

关键词:蓝莓生产现状;贸易状况;产业技术;发展趋势;

蓝莓属于杜鹃花科(Ericaceae)越橘属(Vaccinium)小浆果果树,中国蓝莓产业起步虽晚,但发展迅猛,蓝莓良好的健康属性使消费者及生产者对蓝莓鲜果及加工产品的需求日益增加,保证蓝莓果实品质、产量和加工品内营养物质和功能性成分活性成为蓝莓产业发展的重要驱动力。2021年农业农村部发布的《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》,其中指出在产业链前端中,良种繁育、配套栽培技术标准是保证链条完整和蓝莓产业发展稳定性的关键。在产业链后端,走蓝莓产品加工精细化之路,将初级、次级产品加工转型升级为精细化产品,并在销售渠道和物流管理等方面着力,不断提升蓝莓产品附加值。为提高蓝莓全产业链稳定性和竞争力提升指明了方向。

该文通过整理、分析2022年IBO(http://www.THEIBO.org)公布全球各产区栽培、贸易数据等,并结合国内外蓝莓生产技术发展现状,以期为蓝莓发展提供参考依据,加速打造中国蓝莓品牌市场。

一、国内外蓝莓生产现状

1 生产概况

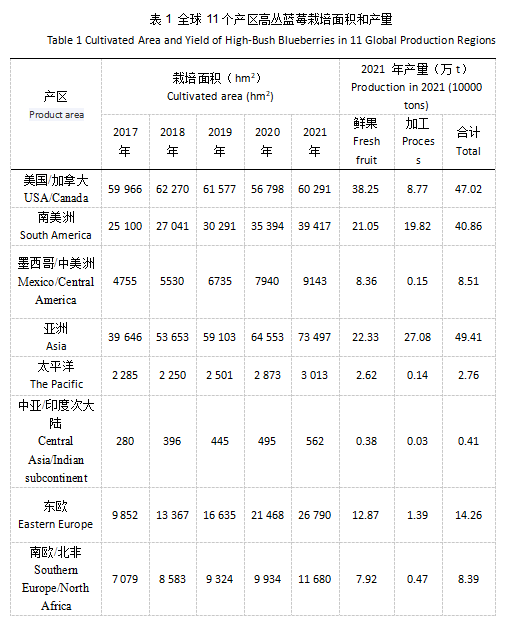

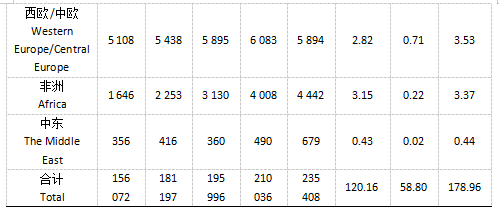

2021年,全球蓝莓栽培的国家和地区被划分为11个产区,分别为美国/加拿大、南美洲、墨西哥/中美洲、亚洲、太平洋、中亚/印度次大陆、东欧、西欧/中欧、非洲、中东和南欧/北非。全球总栽培面积达到了23.54万hm2,产量178.96万t,其中鲜果120.164万t,加工产品58.76万t。栽培面积和产量分别比2020年增加了12.08%和25.28%。中国作为当前全球58个蓝莓生产国中的主要贡献国之一,2021年,蓝莓栽培面积为6.90万hm2,占全球总面积29.31%,鲜果和加工蓝莓产量达47.71万t。

2018年中亚/印度次大陆栽培面积增长率最高,为41.43%。南美洲栽培面积增长率位居第二,为36.88%,该产区主要包括智利、秘鲁和阿根廷等国家,3个国家栽培面积和产量可占南美洲80%。非洲产区增长率为36.88%。亚洲和东欧产区栽培面积增长率基本相当,分别为35.33%和35.68%。2019年和2020年,美国/加拿大产区栽培面积均在减少,其他10个产区均处于增长状态。在2020—2021年,亚洲产区栽培面积增长量最大,由6.46万hm2增加到2021年的7.35万hm2,增长率为13.86%,西欧/中欧较2021年栽培面积减少了0.189万hm2。其他产区栽培面积均有所增加(表1)。

2 栽培面积与产值

根据2022年IBO公布数据显示,世界蓝莓鲜果产值增加了21%,首次突破100万t。在全球各大产区中,亚洲产量为49.41万t,全球占比27.61%,首次超越南美洲成为全球第1位。南美洲蓝莓总产量47.02万t,全球占比26.27%。美国/加拿大产区蓝莓总产量在平稳增长从2019年的39.53万t,增加到2021年的40.86万t,全球占比为22.83%,位列全球第3位。

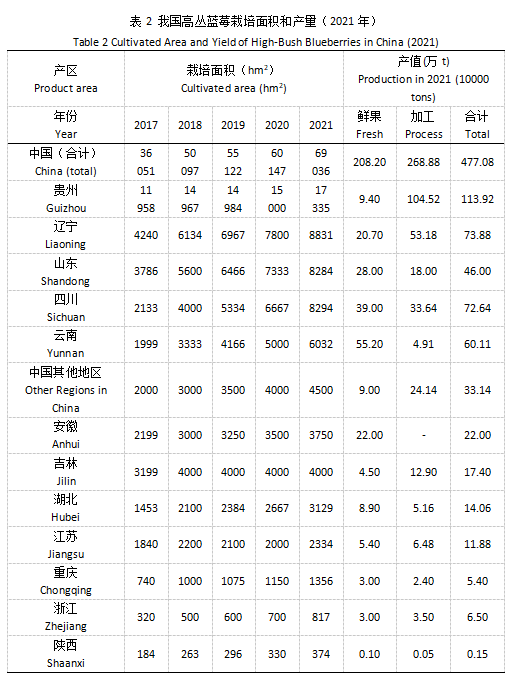

根据IBO数据,2021年我国贵州省蓝莓种植面积为1.73万hm2,种植面积居全国首位,鲜果和加工产量为11.39万t,其中加工产量占比91.74%,居全国首位。辽宁省蓝莓种植面积0.88万hm2,栽培面积居第二位,鲜果产量为2.07万t,加工产量为5.318 t。四川省种植面积0.83万hm2,排第三位,总产量为7.264万t,加工和鲜果产量分别占比53.69%和46.31%。尽管云南省2021年总产量为6.01万t,在我国排第四位,但鲜果产量居首位,为5.52万t。(表2)

3 栽培品种结构

国际蓝莓市场结构主要考量种植适应性和市场销售两个方面。以智利、美国和波兰3个主产国为例。智利蓝莓生产以出口鲜果为主要目标,因此种植品种多选择耐贮运、货架期较长的品种,‘蓝丰’(‘Bluecrop’)在智利占总栽培面积的60%,南高丛品种主栽品种有‘奥尼尔’(‘O’Neal’)、‘密斯梯’(‘Misty’)和‘佐治亚宝石’(‘Georgia Gem’)。美国佛罗里达州和佐治亚州多种植南高丛品种,主要为‘云雀’(‘Meadowlark’)和‘法新’(‘Farthing’),依靠两州独特的地理环境优势,实现了美国市场最早上市。波兰作为欧洲蓝莓市场主要供应国家,生产上早中晚熟品种均有栽培,其中‘杜克’(‘Duke’)、‘德雷珀’(‘Draper’)、‘利伯蒂’(‘Liberty’)为近5年发展迅猛的品种。

我国栽培品种呈现出南方产区多品种化,涵盖了南高丛蓝莓、兔眼蓝莓和北高丛蓝莓3个品种群,高丛品种包括‘奥尼尔’(‘O’Neal’)、‘密斯梯’(‘Misty’)、‘莱格西’(‘Legacy’)、‘绿宝石’(‘Emerald’)和‘夏普蓝’(‘Sharpblue’),栽培的兔眼蓝莓品种包括‘顶峰’(‘Climax’)、‘粉蓝’(‘Powderblue’)、‘灿烂’(‘Brightwell’)和‘蒂芙蓝’(‘Tifblue’);北方产区优化稳定的状态,露地以北高丛和半高丛蓝莓为主。日光温室正逐渐由北高丛品种向南高丛品种转变。2021年我国蓝莓总产量约47.71万t,鲜果20.82万t,加工产量为26.88万t。2月中旬至3月中下旬开始上市,以早熟品种‘H5’‘L’‘优瑞卡’(‘Eureka’)为主。4-8月,为我国蓝莓集中供应期。

二、蓝莓产业技术发展动态与趋势

蓝莓产业发展过程中,为了应对自然灾害造成的蓝莓损害和越来越多样的产品需求,国内外学者通过品种选育、预防措施和技术的应用等方法,使栽培品种不断被丰富,适合不同栽培模式的丰产提质技术被不断研发。同时为了适合多种加工方式,如:冷冻、干燥、冻干或制作果汁、果酱、酸奶等,采后生理、果实贮藏性和功能性等研究不断深入。

1 育种技术

蓝莓育种模式主要为引种驯化、杂交育种、诱变育种以及生物技术辅助育种。栽培品种不断被丰富,主要体现在果实口感、香气、环境适应性、食用方式。国外开展蓝莓育种工作较早,目前除了培育新品种外的育种工作外,有研究发现授粉失败的情况下,赤霉素可能诱导蓝莓单性结实。通过基因组预测,能够减少蓝莓育种周期,提高效率,同时为探索越橘属的进化关系提供理论依据。选用高丛蓝莓和野生蓝莓品种利用GBS进行测序,以期了解蓝莓种间种内遗传关系,加快蓝莓育种进程。同时结合高质量的SNP标记进行遗传谱系检测和物种结合鉴定结果表明,实验所用野生蓝莓和高丛蓝莓间种间界限并不明显。

我国蓝莓育种研究早期以国外引种为主,但地域适应性不强,研究人员针对我国丰富的野生蓝莓种质资源,利于其提升蓝莓育种水平。目前,我国蓝莓育种目标多定位于适地性、果实口感和香气,现研究最多的是生长于北方的笃斯越橘(Vaccinium uliginosum Linn.)和原产于我国南方的乌饭树(Vaccinium bracteatum Thunb.)。杂交育种作为新品种培育中最普遍的方法,成功率较高。实验发现,果实糖含量受母本影响较大,酸含量与父本酸含量呈正相关。诱变育种是利用化学诱变剂诱导植物基因水平发生变异而获得新品种的育种方法。LEI等利用氟乐灵对云南越橘(Vaccinium duclouxii (Lévl.) Hand.-Mazz.)诱导,对云南越橘染色体进行加倍,结果发现诱导后植株形态学和解剖学特征与原二倍体植株有明显区别。

2 栽培与生产技术

国外主要采用机械化管理为主,栽培模式多采用大行间、小株距,节省人力资源以便机械作业。通过2种灌溉制度研究对蓝莓果实品质的影响,结果发现适当的缺水灌溉可以获得品质更佳的果实。有研究发现,不同强度夏季修剪对兔眼蓝莓的植物学和生殖特性的影响,结果发现在日本关东地区及环境条件相似地区,9月去除50%或75%的成熟兔眼蓝莓一年生枝长度可以有效减少植株营养生长损耗,增加果实品质。

我国蓝莓栽培技术研发较晚,国内各个蓝莓科研单位一直努力建立适合中国不同产区蓝莓的栽培技术标准。在评价品种物侯期、生物学特性基础上进行栽培技术集成与优化研究,主要围绕提质增效展开研究,同时在主要栽植区进行技术试验推广并根据各地区土壤条件、气候等特点进行优化。基质栽培不仅可以调整该地区的产业结构而且不受限于本地土壤条件,基质多选择酸性草炭、田园土、松针等混合使用,根据地区气候条件和种植品种不同,配方有所差异。蓝莓对水分与肥料吸收之间存在着互相影响,李双双利用不同N:P:K比例的肥料及灌溉量搭配,发现中肥中高水配比会得到较高的果实品质和更高的经济效益。在我国西南地区,六月进行蓝莓修剪对植物内源激素IAA、GA3、ZT、ABA的含量有明显影响,修剪可以通过调节内源激素的含量来促进花芽分化。

3 病虫害防控技术

在农业中,病虫害的防治主要是在利用生产中的耕作栽培技术,创造有利于植物生长和不利于病虫生存的环境条件,从而达到控制病虫为害的目的。如在生产中已经发生病虫害,一般通过天敌捕食或药剂防治。捕食者的摄食行为和对害虫的潜在影响,会受到猎物密度、替代猎物密度、猎物避难所或猎物防御等因素的影响。

蛴螬、蚜虫和蓟马是目前蓝莓生长过程中主要害虫。我国蓝莓主要病害包括以侵害营养器官枯枝病、叶枯病、根腐病等的病害和导致果实发育障碍的灰霉病、僵果病、果腐病等。我国对病虫害防治以预防为主,一是在保证修剪枝条及时清理和园区环境干净整洁;二是做好水肥管理,促进植株健壮提升蓝莓抗病虫害能力;三是对于生长旺盛阶段易发生的病虫害,着重强壮树势,药剂辅助,对于果实发育期间易发生的病害,生物防控为主,保证果实安全可食性,对于采后果实保鲜期易发生的病害,强调以物理保鲜为主、化学保鲜为辅的保鲜方法,低温保鲜仍是保鲜的基础,生物保鲜是未来发展的主要趋势。

4 加工技术

蓝莓果实为肉质小浆果,随着消费者对蓝莓鲜果和加工商品关注度在增加,过度的果实软化会影响其贮藏性、运输性和销售性,从而限制了其对消费者的供应。在太平洋等产区,由于该地区系统的高产量和机械化,种植、采摘和包装严格也是加工蓝莓中具有竞争环节。不同的加工方式可能会导致商品类型、风味差异性,脱水和干燥技术是开发蓝莓新产品的关键,合适的加工技术可以保留营养物质和生物活性成分。单独速冻(IFQ)仍是加工市场的首要目标。高压加工(HPP)技术使蓝莓果实28天内感官和硬度变化不明显。采前β-氨基丁酸处理可以缓解‘蓝丰’在冷藏储存期果实变软现象。干燥温度(60°C和70°C)和粒度(粗细)对蓝莓果渣中单体花青素的保留率均超过60%,蓝莓果渣也可转化为功能性产品。

目前对于蓝莓产品商品化处理研究主要集中在采后保鲜、制果汁和果酒、营养物质提取、产品包装和储运等方面。采收后的蓝莓果实自身受到外界环境影响,存在生理生化反应,为了延长贮藏期,有效地控制呼吸强度和各种代谢强度是很重要的。蓝莓适宜的贮藏环境以及外源处理降低蓝莓代谢强度,可以延长贮藏保鲜时间。以冷榨法、热榨法和灭酶热榨法制备蓝莓汁,可减少对蓝莓加工品营养物质的损耗。

三、贸易及市场概况

1 贸易概况

2021年,在国际蓝莓进出口贸易中美国是主要交易国家,从秘鲁进口蓝莓量为12.45万t。智利进口5.39万t,进口量超过本国产量。美国蓝莓出口略有增长。到目前为止,加拿大是美国蓝莓的主要出口市场,反之亦然,两国之间已经建立成熟的贸易关系。

近年来我国蓝莓市场规模不断增长,截至2022年我国蓝莓市场规模为296.47亿元,同比增长30.73%。我国蓝莓主要是从智利和秘鲁进口。智利蓝莓出口到我国正值元旦、春节期间,零售价格大约240~320元·kg-1。秘鲁蓝莓出口到我国的平均价格在46元·kg-1。到我国后,批发价格大约在50~110元·kg-1,根据品种、果实品质以及需求而的变化,进出口价格也会随着波动。随着国内蓝莓逐渐成熟上市,进口价值逐渐走低。

2 我国市场概况

我国露地蓝莓优势产区是云南省,日光温室栽培辽宁省具有优势。成熟上市时间主要集中在2—8月,其中我国北方温室集中于3—5月。市场鲜果消费占比的43.64%,加工产品占比56.36%。生产上几乎所有品种均为欧美引进,自育品种占有率极低不足1%。北高丛、半高丛品种占90%以上,南高丛品种不足10%,矮丛蓝莓品种比例极低。早熟与极早熟蓝莓市场效益高,且供不应求,市场需求增加。

我国露地和塑料大棚在2—8月均有成熟,价格受时间及品种影响在25~150元·kg-1不等。其中在2—3月较早上市的温室高丛蓝莓‘优瑞卡’和‘H5’平均价格100~150元·kg-1、‘密斯梯’70~90元·kg-1、‘莱格西’80~100元·kg-1、‘珠宝’60~80元·kg-1、‘绿宝石’70~100元·kg-1。随着露地蓝莓批量上市,蓝莓价格逐渐下降。根据中国报告大厅数据统计(https://www.chinabgao.com),2023年5—7月,我国蓝莓平均价格在60~90元·kg-1,品种间及果实品质间价格存在波动,最低报价出现在7月9日,最高价格在7月28日(88.96元·kg-1),其次为5月5日(83.32元·kg-1),推测可能是因为5月初和7月底为非蓝莓上市的集中期。

四、发展趋势

蓝莓产业将朝着机械化、智能化、简约化、产业化、标准化方向迈进。今后将以鲜果为主要市场,追求优异的鲜果品质将是市场发展所向,以“产区优势、品种优势、技术优势”三优理念为指导。未来,区域化生产将成为主流,而不适宜种植地区的产业发展将逐渐调整种植模式;逐渐向品种优势转移,淘汰表现不佳的品种。果汁、饮料、果干等主要的加工产品将稳步快速发展,同时带动以加工原料为目标的加工品种种植。

1 深入推进产研联盟

近年来随着蓝莓产业的发展,种植规模的逐年扩大,经济效益的显著提升,科技与资金投入的不断投入,各级部门重视程度也在加强,从事科技研发队伍也逐渐壮大,企业自身也更加重视科技创新与成果转化,科研院所依托各类科研、推广项目技术支撑企业建设集蓝莓生产、技术研发于一体的现代农业示范基地,起到示范带动作用。在全面调研、掌握产业品种及技术需求基础上,凝练科学问题,合理设计试验方案并开展相关基础研究,以理论支撑技术创新,以技术创新促进重大成果产生,科学论证、反复试验,确保成果成熟化后再实施开发推广。

2 推动示范引领作用、加强品牌建设

随着消费者对水果的需求由数量型向质量型转变,市场对水果品牌有较大需求,水果品牌经营应当成为生产经营者关注的重要课题。结合各地的气候、环境条件,选择蓝莓适栽区域,联合农事企业及政府建立示范园区、新品种和新技术高标准示范园,组织果树推广部门技术人员、企业、合作社、种植大户到示范园区现场观摩,亲临现场了解新品种,观看新技术、新栽培模式成果展示,全面展示新品种和新技术特色,激发栽植新品种的积极性。因此积极实施品牌战略,鼓励农户出精品,把发展品牌作为提升蓝莓发展质量、增加农民收入的重要抓手,培育一批集约化生产、规模化经营的骨干型合作社,统筹考虑品牌整合,将品牌形象延伸至市场每个角落,精心培育名牌,提升我国蓝莓产业水平。

3 丰富市场销售结构

随着产业规模的发展,需对品种要及时更新,早中晚熟期品种合理配置搭配,延长蓝莓果实市场销售期。通过以下2个方面丰富蓝莓市场销售结构:1)在蓝莓核心产区联合政府、龙头企业和合作社定期开展蓝莓文化节,充分利用各级网站、农民信箱、微店等现代化网络工具,以及推介会、广告等多种形式发布蓝莓销售信息,打响核心产区名号;2)建立电商平台,同时开展自驾采摘、上门企业订购等。既能做到产地直销,保证蓝莓鲜果的新鲜度,又能减少销售的中间环节,经济效益明显高于传统销售模式,蓝莓企业和农户收入增加,同时调动了更多的企业、农户发展蓝莓新品种、采用蓝莓栽培新技术的积极性。

4 重视采后管理

随着今后产业的壮大以及物联网的迅猛发展,全国果品相互流通,实现国内市场全年蓝莓供应已是不争的事实,因此,加强采后各环节的研究与推广、联合产业链各环节共同攻关,通过育种丰富品种结构,培养加工专用品种,在重点产区配置适宜保鲜技术并建立规模化保鲜库,建立从采收、贮藏、运输直到销售的全程冷链系统,提高产品附加值,增强蓝莓的行业竞争力,避开果品集中上市期。

综上所述,我国蓝莓目前栽培面积和产量全球居首位,但是缺少适地性栽培技术标准和自育品种市场占有率低,导致农药残留和品质不佳等问题,进而影响我国在国际贸易市场的地位,因此未来国内各科研院所及企业应相互合作、优势互补,联合产业链各环节共同攻关,通过育种丰富品种结构,从源头保证产品质量,在重点产区优化鲜食品种栽培技术,配置采后保鲜技术并建立规模化保鲜库,加工产品多样化,增强树种的行业竞争力,提高本产业国际影响力。