酿酒葡萄栽培岗位

房玉林 李婉平

萜烯类成分是葡萄果实中非常重要的呈香类物质,其可以为葡萄果实提供花香和果香的特征,对于葡萄果实的特征风味的形成具有重要贡献。本项目旨在通过研究紫外辐射对葡萄果实中萜烯类成分的影响及重要候选调控基因的挖掘方面的研究,为生产风味浓郁的葡萄果实及其葡萄酒提供栽培技术保障。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试品种4年生阳光玫瑰(Shine Muscat)葡萄(南北行向,架型为“H”字型,株行距为6 m×4 m)为试材,试验地点为陕西省咸阳市杨凌区耕心园葡萄园避雨棚内。

1.2 试验设计

阳光玫瑰转色期采集果穗,用冰盒运输至实验室,流水冲洗保持低温。每个处理随机选取200个果粒次氯酸钠消毒后在离体培养,培养液为高温灭菌后的2%蔗糖溶液。UV-B灯设置光强为40 μW/cm2(11.52 kJ/ m2),培养两周。每天拍照记录。

1.3 指标测定

阳光玫瑰转色期采集果穗,用冰盒运输至实验室,流水冲洗保持低温。每个处理随机选取200个果粒次氯酸钠消毒后在离体培养,培养液为高温灭菌后的2%蔗糖溶液。UV-B灯设置光强为40 μW/cm2(11.52 kJ/ m2),培养两周。每天拍照记录。

1.3.1 果实生长测定

百粒重:采后从每个果穗的上中下三个部位随机选取 20 个果粒,之后将所有果穗混合后选取 100 粒,在电子天平上称重,计算单粒重,并重复三次操作计算平均值。

横纵经:游标卡尺测量。

1.3.2 光合作用测定

每处理随机选择5株植株,并取树体中部或中上部的结果枝为测定对象,利用LI-6800 便携式光合作用仪(LICOR,Lincoln,NE,USA),于上午9:00到11:00测定第3~5节位叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)等光合参数,每个叶片重复读取数据 3 次。

1.3.3 微环境监控

将温湿度记录仪挂在避雨棚和滤光膜内,监测膜内和露地条件下的温湿度,0.5 h记录1次;

利用便携式光谱仪(杭州双色公司)测定果穗附近和膜内的光谱;用光合有效辐射计测定遮光合有效辐射,每次测量选6个位置在同一高度进行测定,取平均值。

2.3.4 果实基本理化指标测定

果实硬度测定仪器为TA-XT-plus型质构仪(Stable Micro Systems,英国),具体参照Zhang等(2010)的方法。探头直径8 mm,测试深度为10 mm,测定速度为1 mm/ s。每个取样时间点的硬度测定包括三个生物学重复,每个重复5个果实。果实硬度单位为牛顿(N)。

果实可溶性固形物:手持测糖仪测定;pH值:ST2100实验室pH计测定。

糖酸组分测定(江雨等 2016):将样品榨汁,5000 g 离心,-40℃保存备用。样品在实验室内25℃融解,充分摇匀后吸取样品1 mL,稀释5倍,用0.22 μm 微孔膜过滤,备用。糖的测定采用Waters 1525高效液相色谱系统,色谱柱为 DIKMA(迪马科技有限公司)Spursil C18(250 x 4.6 mm 5 um),流动相为乙腈:水(70:30),流速1 mL/min,柱温40℃,检测器为2414示差折光检测器。

酸的测定:采用 Waters1525 高效液相色谱系统,采用DIKMA Platisil NH2(250 x 4.6 mm, 5 um)色谱柱;流动相25 mM的磷酸二氢钾(磷酸调pH至2.5),流速1.0 mL /min,柱温25℃,采用waters2998二极管阵列检测器,检测波长210 nm。

1.3.5 萜烯类组分的测定

游离态香气物质的检测:将葡萄果实冷冻磨碎,加入D-葡萄糖内酯与聚乙烯吡咯烷酮(PVPP)后,4°C解冻、离心、吸取上清液。上清液中加入NaCl与内标物2-辛醇(2-Octanol,0.819 g/mL)后,于磁力搅拌器上40°C条件下平衡振动30 min,然后使用萃取头(50/30 µm DVB/ Carboxen/ PDMS, Supelco, Bellefonte, PA, USA)进行顶空萃取,萃取结束后,进行气质联用检测分析。试验所用气相色谱仪为Agilent 7890 GC,质谱选用Agilent 5975C Inert MSD(Agilent,Santa Clara, CA, USA),仪器自带7683自动进样器,色谱柱为HP-INNOWAX 60 m×0.25 mm×0.25 µm(J&W scientific, USA)。

结合态香气物质的检测:将葡萄汁加入到活化的固相萃取柱(200 mg/ 6 mL;博纳艾杰尔科技,天津,中国)中,先用蒸馏水、二氯甲烷洗脱掉干扰组分,再用甲醇将结合态香气物质洗脱进圆底烧瓶中旋转蒸干,残留物用柠檬酸/磷酸缓冲液(2 M,pH=5.0)重新溶解,充分溶解后再加入AR2000糖苷酶,40°C条件下恒温培养16 h。随后在对溶解液再进行顶空萃取,后续方法与游离态香气的检测相同。

1.3.6 果皮相关基因表达量的测定

利用IQ5软件的Normalized-Expression方法对每个基因不同处理的相对表达量进行分析。目的基因对于内参基因相对表达量的计算公式为2-ΔCt。各处理设置3个生物学重复,每个样品设置3个技术重复。

2 结果与分析

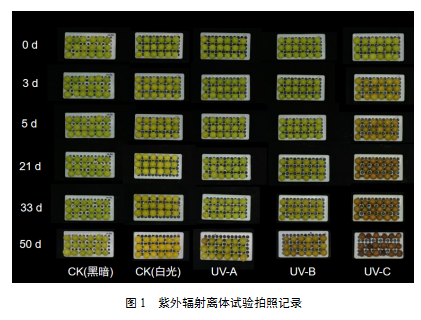

2.1 不同光辐射条件下的果粒表面的颜色变化

如图1所示,黑暗条件下,果实始终保持绿色至实验结束,但白光条件下果实随着培养时间的延长使葡萄外观颜色逐渐变黄,且UV-A、UV-B也有类似效果,但没有白光的影响明显,此外,UV-C对果实外观有损伤作用,使果皮颜色褐化严重。

]

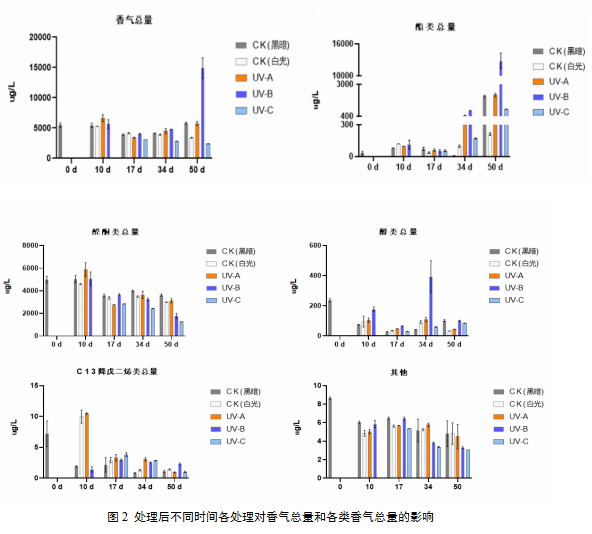

2.2 不同时间各处理对香气总量和各类香气总量的影响

由图2可知,香气总量整体上趋于先降低后升高的变化趋势,后期升高的主要原因是由于酯类在17-50天内大幅度升高,乙酸乙酯的变化从200 ug/L升高至2000 ug/L以上,且UV-B处理下第50天酯类总量到达10000 ug/L以上,导致香气总量在培养后期有上升趋势;但醛酮类、醇类、C13、其他类香气的总量随时间延长,逐渐降低。

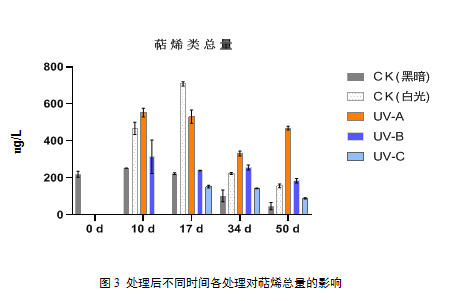

2.3 处理后不同时间各处理对萜烯总量的影响

由图3可知,从整体上看:在黑暗、UV-B、UV-C的光环境下,果实萜烯类物质总量显示逐渐降低的趋势;但在白光、UV-A的照射下萜烯类物质总量呈现先升高再降低(17天最高)的趋势;此外,可以观察到在每个采样日,对萜烯总量的提高效果表现为UV-A优于UV-B;最后,UV-C对萜烯物质总量有明显的降低作用。

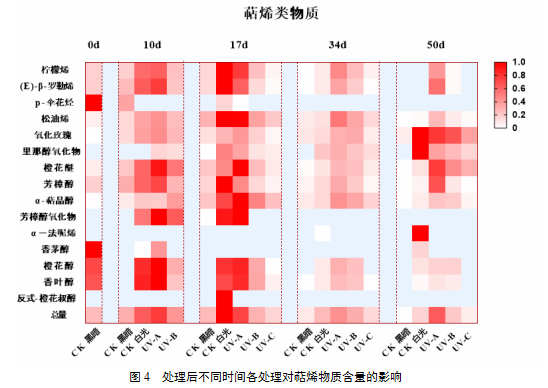

2.4 不同时间各处理对萜烯物质含量的影响

在果实离体培养的过程中,萜烯类物质种类最为丰富(15种),其中芳樟醇(38.04%)>柠檬烯(11.75 %)>橙花醚(11.18%)>松油烯(11.75%)>(E)-β-罗勒烯 (9.06%),赋予果实香甜的花香、果香、蜂蜜的气味。由图4可知,10天和17天的样品中各类物质含量最高,随着时间延长大部分物质逐渐降低;黑暗环境下,柠檬烯、β-罗勒烯、对伞花烃、橙花醇、香叶醇随着培养时间的延长含量逐渐降低至无法检测到,但白光、UV-A、UV-B可以维持它们在果实中的含量,并且促进其合成;对大部分萜烯提高作用:UV-A>UV-B;由于芳樟醇比例最高,不同光环境对芳樟醇和萜烯物质总量的影响趋势保持一致。

3 结论

(1)阳光玫瑰果实中香气以醛酮类、萜烯类为主,含量最为丰富的萜烯类物质是芳樟醇(38.04%),可赋予果实香甜的花香、果香、蜂蜜的气味。

(2)相比于黑暗条件,UV-A对主要的萜烯物质(尤其是芳樟醇)含量有明显提高作用,优于UV-B。

(3)UV-A、UV-B可以维持柠檬烯、β-罗勒烯、对伞花烃、橙花醇、香叶醇在果实中的含量,并且促进其合成。